Twin's Story 2 "Bitter Chocolate Time"

《2 拘束》

ケンジが目を覚ました時、身体に掛けられていたはずの毛布がなくなっていることに気づいた。プールから直接運び込まれたケンジは、練習用の小さな競泳用の水着を穿いているだけだった。

そればかりか、自分がそのベッドに太いベルトで拘束されていることにも気づいた。

「えっ?!」足首、太股、そして胸が固定されている。腕さえ動かせないほどきつく締め付けられていた。

目を開けると、すぐ近くにアヤカの顔が迫っていた。今の異常な状況をケンジはすぐには把握できなかった。

「海棠くん」潤んだ目でケンジを見つめていたアヤカは、その唇をそっとケンジのそれに重ねてきた。ケンジは思わず顔を背けた。「な、何のつもりだ! アヤカ」

「私、あなたをモノにしたいのよ。海棠くん」

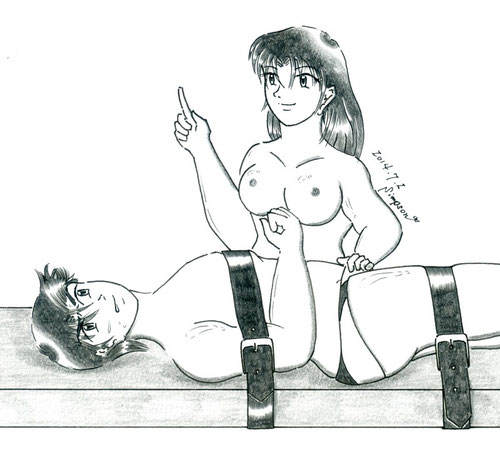

そして、ためらうことなくアヤカは着ていたモノを全て脱ぎ去り、ケンジの前で全裸になった。「あなただけが、私になびかないなんて信じられない。他のオトコが私を抱きたくてたまらない顔をしてるっていうのに」

そう吐き捨てるように言うと、おもむろにアヤカはベッドに上がった。そうしてケンジの胸に跨がり、手で彼の頭を押さえ、無理矢理自分の顔に向けた。

「そうよ。女子のみんなが抱かれたいって思っているあなたが、私に興味を示さないなんて、許せないの」

「な、何を勝手なこと言ってるんだ。どけ! 俺から降りろ!」

バシッ!

アヤカの平手がケンジの頬を直撃した。「降りない。降りないから!」

そしてアヤカは甘ったるい声を作って続けた。「こんないいオンナ、抱きたくないの? 気持ちよくなりたくないの? 海棠くん」

「お前なんか、抱きたくもない! お前のハダカ見たって興奮しもしないし!」

「へえ、そうなんだ。じゃ、試してみよっかな」アヤカは一旦ケンジの身体を離れ、彼の穿いていた小さく食い込んだ水着に手をかけた。「こんなに小さな水着……はみ出しそうだよ。いやらしいよね。挑発してるとしか思えない……」

アヤカは自分のバッグの中から小さなナイフを取り出した。

「な! 何をするっ!」ケンジは身の危険を感じて怯えたように叫んだ。

「大丈夫よ。私、殺人のリスクは犯さない。それより私といいコトしよ」

アヤカはそう言って手に持っていたナイフでケンジの穿いていた水着の両脇を切り離した。

ケンジのペニスが解放され、次第にその大きさを増してきたのをアヤカは見逃さなかった。

「やっぱり興奮してんじゃん。オトコってホントに単純」

「…………」ケンジは言葉もなく、唇を噛みしめてその屈辱に耐えた。

「そうそう、ご家族に今日は遅くなる、って知らせとかなくちゃね」アヤカはそう言っていつの間にか持ち込んでいたケンジのバッグをあさり始めた。「あったあった」アヤカはケンジのケータイを取り出し、ディスプレイを開いた。

「な、何をする気だ!」

「メールするんだよ。えーっと、ご家族のアドレスは、っと」アヤカはしばらくキーを押し続けた。「あ、マユミでいいか。海棠くんの妹、かわいいマネージャーさん」

「や、やめろ! マユを巻き込むな!」

「『マユ』って呼んでるんだー。いいなー兄妹って」

アヤカはキーを押し終わったケータイを手に持ったまま言った。「それに、単に遅くなるってメールしただけ。巻き込んでなんかいないじゃん」アヤカは笑った。

合宿中のマユミは、夕食の片付けを終えて、学校の離れにある安普請の合宿所の自分の部屋に帰ってきたところだった。

「あれ? ケン兄からメール」

マユミはケータイを開けた。『今日は遅くなる。友だちの家に泊まるから心配しないで。』

「え?」マユミは胸騒ぎを覚えた。「友だちの家に? 泊まる? どういうこと?」

「マユミー、お風呂入ろ」部屋の外でユカリの声がした。

「う、うん。すぐ行く」

どうしてケンジは帰りが遅くなることを自分に伝えたのだろう。しかも大会前に友だちの家に泊まったりしたことなど、今までに一度もなかったはずだ。マユミはケンジからのメールに、何か強い違和感を感じた。

ケンジはひどく焦っていた。マユミとのメールのやりとりが、ケータイに履歴として山ほど残っていたからだ。その内容を見れば、自分と妹マユミが深い関係であることが手に取るようにわかってしまう。

しかし、アヤカは送信を済ませた後、あっさりケータイを閉じて、元通りケンジのバッグに放り込んだ。

ケンジは胸をなで下ろした。

「私とエッチしたいでしょ? ケ・ン・ジ・くん」

「俺の名前を気安く呼ぶな! むかつく」

「これを機に、仲良くなろうよ。セックスフレンドでもいいから」

「断る! 死んでもいやだ!」

アヤカはにやりと笑った。「死んでも? そうかー。じゃあ、死ぬ目に遭わせてあげよっかな」

アヤカは再びケンジの身体に跨がり、自分の身体をケンジに重ねた。彼女はケンジの頭を押さえながら、自分の乳房を顔に押しつけた。「んん……」口を塞がれたケンジが呻いた。彼のペニスはさらに大きさを増した。

アヤカが身体を離すと、ケンジはすかさず叫んだ。「降りろ! 俺から離れろ!」

「その威勢、いつまで続くかなあ……」

アヤカは身体を起こし、ケンジの顔に直接跨がった。そして愛液に溢れたその谷間をケンジの顔に押しつけ、体重をかけて彼の口と鼻を塞いだ。

「ん、んんんっ!」ケンジは呼吸ができずに呻いた。

アヤカはしばらくそのままの格好でケンジの呼吸の自由を奪った。

しばらくしてアヤカは腰を上げた。はあはあはあはあ……。ケンジの肺は酸素を求めて激しく喘いだ。

「どう? これこそ死ぬ思い」ふふっと不敵な笑いを片頬に浮かべて、アヤカは再びケンジの顔に跨がった。

「んんっ! んんんんーっ!」

そしてしばらくしてまた彼女は腰を上げた。ケンジは肩で大きく息をした。「少しぐらい舐めてくれてもいいのにな」ケンジの口の周りは、アヤカから溢れ出る愛液でぬるぬるにされていた。

「さすがに命の危険を感じれば、エッチどころじゃなくなるんだ。でも私だって、死体とエッチするシュミはないから」

アヤカはケンジの萎縮したペニスを見て言った。

「私ね、」言葉を切って、アヤカは少しだけ悲しい顔をしたあと続けた。「私、ケンジくんとエッチするのが夢だった……」

アヤカはケンジの身体から離れ、床に降りた。そして彼のペニスに両手を添えて静かにさすり始めた。ケンジのペニスはまただんだんと大きさを増し始めた。

アヤカは静かにそれを口に咥えた。

「うっ!」ケンジの身体に快感が走り抜けた。

十分に口でケンジの興奮を高めたアヤカは、またケンジの身体に跨がった。「私とエッチしよ」

そしてペニスを手で自分の谷間に導き、彼に考える暇も与えずにそれを自分の中にずぶりと入り込ませた。「あ、あああ……」アヤカは喘いだ。

「う、ううっ!」ケンジは固く目をつぶり、その刺激に耐えようとした。アヤカは腰を上下に動かし始めた。強烈な快感がケンジの身体をぐんぐん熱くしていった。

「ケンジくん、私の中で、中でイって、」

ケンジの気持ちは、アヤカをずっと拒絶していたが、湧き上がる興奮に耐えることはできなかった。

「う、ううううう……あああっ……」ケンジの脳裏にマユミの笑顔が、彼女の白い身体が、愛らしい茂みが、愛しい唇が次々と現れては消えた。いつしかケンジの目には涙が滲んでいた。

「マ、マ……ユ……」ケンジは小さく呻いていた。

「イく! 私、イく、イっちゃうっ!」アヤカの腰の動きがことさら激しさを増した。

「う、うああああ……」ケンジはついに急激に高まった性的興奮の波に呑まれた。「で、出る! 出るっ!」

「出して! 出して! 私の中に、あああああ!」アヤカも叫ぶ。

びゅくっ、びゅくっ、びゅくびゅくっ!

長く続いた激しい射精が収まると、ケンジの身体はこれまでにない脱力感に見舞われた。左腕がまたずきずきと痛んだ。

アヤカはケンジに跨がったまま、自分のケータイを取り出した。そして自分の背後からケンジの顔が写るように構えてカメラのシャッターを何度か押した。

パシャ、パシャ……。

「な、何をするっ! ア、アヤカ! やめろ!」

「ふふ……これで証拠ができた」

「どうしてそんなことを!」

ばしっ! アヤカは両手をケンジの胸に乱暴についてケンジの顔をのぞき込みながら言った。「私があなたをモノにできたら、お金がもらえることになってるの」

「な、何だって?!」

「友だちと賭けしたんだ」

「…………!」

「これで私の勝ち。一万円ゲット」

アヤカは腰をもぞつかせた。

「あ……漏れてる……すごいね、ケンジ君。なんだかんだ言っても、思いっきりイってくれたんだね」

ケンジに跨がり、繋がったままのアヤカはその目を見下ろしてウィンクをした。

アヤカはケンジから身体を離した。彼女の秘部からケンジの精液が溢れ出し、太股を伝って幾筋も流れ落ちた。

「信じられない! こんなにいっぱい出せるんだね。今までのオトコとは比べものにならないよ」アヤカは目を見張ってその液をティッシュで拭った。「どう? 気持ち良かった? ケンジくん」

「くっ!」ケンジの屈辱感が増した。

「そうそう、ビデオにも撮ったから」

「な、何だって?!」

「始めから終わりまで。全部」アヤカはそう言いながら、ジムの棚の隅に置かれていたビデオカメラを手に取った。

「お、お前っ!」ケンジは怒りに震え、叫んだ。

アヤカは自分の服を着始めた。

「このこと、誰にも言っちゃだめだよ。もしばらしたら、私もさっきの写真ばらまいたりビデオをネットで公開したりするから」

タンクトップを着終わったところで、彼女は手を止め、続けた。「それに、また私あなたに抱かれたいな。抱いてくれるよね? 拒否権なしだから。写真やビデオがあるから拒否できないはずだよね」

元の着衣姿に戻ったアヤカは、荷物をまとめてジムのドアに手をかけ、立ち止まって振り向いた。「あ、いちおう言っとくけど」

ケンジはアヤカに顔を向けることなく黙って唇を噛みしめていた。

「妊娠の心配はないから安心して。あたし薬ちゃんと飲んでるから。子供なんかできちゃったらエッチが楽しめなくなっちゃう」

アヤカはうふふ、と笑った。

「じゃあね、ケンジ君。最後の仕上げは『放置プレイ』」

そして彼女はバタンと大きな音を立ててドアを閉めた。

外はもう暗くなっていた。天井の灯りが白く、冷たく、彼の拘束されたままの身体を照らし続けていた。ケンジは絶望感に苛まれていた。何よりマユミに対する不義の気持ちが一番大きかった。悔しくて、悲しくて、ケンジは声を殺して泣いた。左腕がしびれきって、もはや感覚をなくしていた。

ケンジのケータイが突然鳴りだした。もちろん出ることができない。数十秒後に着メロは鳴り止んだ。

「マユからかもしれないな……」

それからしばらくして、ケンジの耳にかすかな足音が聞こえてきた。そしてそれは次第にこちらに近づいてきた。ケンジは、もちろんこの状況から早く解放されたかったが、今のこの異常で恥ずかしい姿を誰かに見られるのも本意ではなかった。

しかしそんな心配をよそに足音はジムのドアの前で止まり、ドアが静かに開けられた。

「誰かいてますかー」

その声!

「ケニー!」ケンジは大声を出した。それは昨夏ケンジの家にホームステイしてカナダに帰国したはずの朋友ケネス・シンプソンだった。

ケネスは室内の状況を一目見て、蹴飛ばされたように走り込み、ケンジの拘束されているベッドに駆け寄った。「ケンジ!」

ケネスはケンジの拘束ベルトを外しながら早口でまくし立てた。「ど、どないしたんや、いったい、何があった!」

拘束を解かれたケンジは、ベッドに座り直した。口の周りと腹はぬるぬるになっていた。穿いていた水着は切り取られ、ペニスも陰毛もぐっしょりと濡れていた。

「ど、どうしてお前がここに? ケニー」

「わいら一家、日本に移住することにしてん。言うてたやろ、去年」

「こんなに早く来るとは思わなかったよ」

「善は急げ、っちゅうてな」

ケンジは顔をほころばせた。

「そんなことより、この状況はなんやねん」

「アヤカだ。アヤカにやられた」

「アヤカ? アヤカっちゅうたらここの水泳部のマネージャーのあのアヤカか?」

ケンジはケネスにさっきまでのおぞましい出来事を話して聞かせた。

「ケンジ、とにかく服を着るんや。ほんでな、すぐにマユミはんに電話し」

「え? なんでマユに?」

戸惑うケンジにケネスは強い口調で言った。「マユミはんはお前からのメールを読んで、絶対に不安になってるはずや。早よ電話し」

「で、でも、なんて説明すれば……」

「詳しゅう話す必要はあれへん。さっきのメールは自分が送ったんやない、事情は会って話すから、とにかく安心するんや、言うて」

その時、ケンジのケータイの着メロが再び鳴り始めた。ケンジは慌ててケータイを手に取ると、ディスプレイを開けた。「マ、マユからだ!」

「早う、出てやり!」

マユミはもう一度ケンジに電話をしてみた。今はとにかくケンジの肉声がリアルタイムで聞きたかった。

電話が繋がった。マユミが口を開く前にケンジが電話の向こうで叫んだ。『マユっ!』

「ケ、ケン兄!」マユミの目にじわりと涙が滲んだ。

『マユ、聞いてくれ、さっきのメールは俺が打ったんじゃない』

「え?」

『と、とにかく、会ったら全部話すから、安心してくれ』

「ケ、ケン兄、いったい、」

『電話では話しにくい。俺を信じて』

「う、うん。わかった。信じる」

『マユ、俺のマユ。大好きだ』

「うん。わかってる」

電話が切られた。マユミは静かに目を閉じ、ほっとため息をついて最愛の兄の名をつぶやいた。「ケン兄……」

「ケンジ、わい、アヤカを今から誘惑する」ケネスが唐突に言った。

「な、何?!」

「ほんで落とし前つけたる」

ケンジは左腕を無意識にさすりながら言った。「ど、どうして誘惑することが落とし前つけることに繋がるんだよ」

「ええから、わいに任せとき。お前はすぐに家に帰るんや。ご両親を心配させんようにな」

「ケニー……」

「早い方がええ。ほな、行ってくる」ジムを出て行きかけたケネスは一度立ち止まり、ケンジに顔を向け直した「コトが済んだらおまえん家に行くわ。今夜はケンジんちに泊まってもええか?」

「もちろんだ」