《2 Chocolate House》

ケネスの家はケンジの家から歩いて10分ほどの、すずかけ町一番の繁華街の中にあった。それまでのビルの一画から移転して新たに開店したケネスの父親アルバート・シンプソンの店『Simpson's Chocolate House(シンプソンのチョコハウス)』は、10台ほどの客用駐車場を含む広い中庭を持つ大きな建物に生まれ変わっていた。旧店舗の頃からの常連客も多く、巷では『シンチョコ』と呼ばれ、親しまれていた。

「おお! すごいな」ケンジは店の前で驚嘆の声を上げた。

「わあ! きれい! まるで童話の世界だね」

ロッジ風の三角屋根の建物は広いガラス窓で覆われ、辺りが暗くなった今、店内の明るく温かみのある灯りがその空間だけファンタジックな雰囲気を醸し出していた。駐車場は満車で、オープンしたての店内には、たくさんの客がいるようだった。店の一画にはいくつかのテーブルが並べられていて、その一つに二人の男女が向かい合ってカップを持ったまま談笑している。そこは前の店にもあった喫茶スペースに違いなかった。

「テーブルが増えて広くなってるみたいだね」

「そうだな。これからまた時々、ここでコーヒー飲みながらチョコレートタイムができるな、マユ」

「素敵だね」

「見れば見るほど日本離れしてるよな。この店」

「周りから完全に浮いてるよね」

二人は肩を抱き合い、その店をうっとりと眺めていた。

「あれ?」

「どうしたの?」

「雪だ」

「ほんとだー」

音もなく静かに降り出した雪が、二人の肩や髪に落ちてきた。ケンジとマユミは寄り添ったまましばらく空を見上げて白い息を吐きながらお互いの温もりを感じ合っていた。店の外にディスプレイされたクリスマスのイルミネーションの点滅する光が、二人の顔をちかちかと照らした。

「マーユ、ケンジ!」店のドアが開いてケネスが外に出てきた。

「ケニー」マユミが言った。

「何そんなとこに突っ立ってんのや。しかもしっかりくっつき合って……。風邪ひくで。早よ中へ」

「ありがとう」二人はケネスに促され店内に案内された。

店内に一歩踏み込んだとたん、チョコレートの甘い香りが二人を包みこんだ。

「もー、最高に幸せ」マユミがため息交じりに言った。「一生ここにいたい気分」

店内には私服姿の女子中高校生や若いカップル、主婦や子ども連れの客で大層賑わっていた。

「流行ってるな、ここ」

「おかげさんで。ま、今日新装オープンしたばかりやからな」

その時、店の奥からブロンドの髪の背の高い外国人が近づいてきた。「いらしゃイ。ケンジ、マユミ」

「あ、アルバートさん」ケンジが恐縮して言った。「今日はどうもありがとうございます。僕たちを招待していただいて」

「お店、こんなに忙しい時にごめんなさい」マユミがぺこりと頭を下げた。

「気にしないデ。もう用意はできてまース。ケニー、早く連れていってあげなさーイ」

「OK。ほな行こか」

ケネスは二人を連れて店の奥に入っていった。清々しい木の匂いのする廊下を進み、突き当たりのドアを開けると、店の裏手に出た。そこにはもう一軒、大きな二階建てのやはり山小屋風の家が建っていた。

「え?」マユミが立ち止まった。

「お前んち、二軒もあるのか?」

「いや、この離れはな、シンプソン家のプライベート・ハウスなんや」

「プライベート・ハウスだと?」ケンジが驚いて叫んだ。

「お客を招いたり、家族でくつろいだりするスペースやな」

「すごい……お金持ち……」マユミが呟いた。

その建物を左に回り込むと、北西に向いた壁に玄関があった。ケネスに促されてそののドアを開けたケンジたちは一様に感嘆の声を上げた。「な!」「すごーい!」

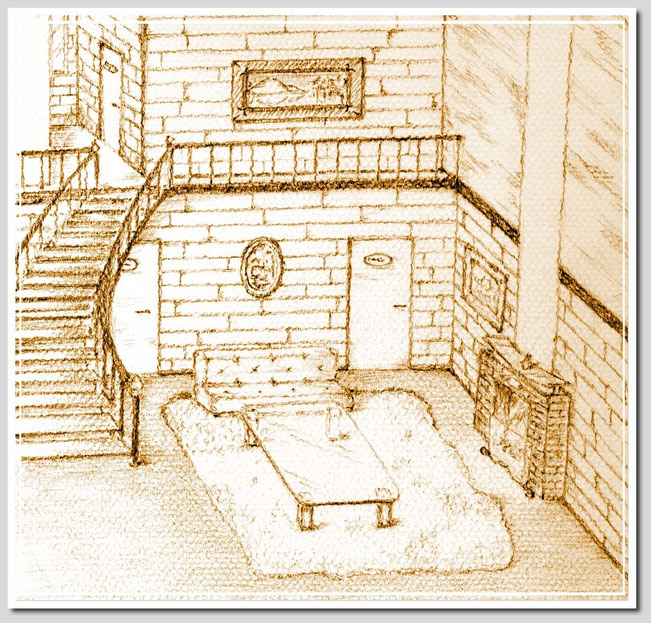

広々としたスペースに毛足の長い白い絨毯。大きなソファ、広いテーブルに所狭しと広げられた料理。そしておよそ日本の家にあるとは到底思えない大きな煉瓦造りの暖炉があって、中で薪が赤々と燃えている。

「さ、入った入った」ケネスが二人の手を引いた。「今夜はあんさんらのバースデーパーティなんやから、遠慮しないな」

「すごいな、ほんとに……」

「トイレはこの奥、シャワールームはこっちの奥や」

「もはやカナダの別荘の世界……行ったことないけど」

「ほんで、この階段を上がったとこにわいの部屋があんねん」

庭に面した一面ガラス張りの壁の前に、木製の手すり付きの階段がゆるやかな曲線を描いて二階に伸びていた。

「ほたら二人とも、座り。乾杯しようや」

ケネスは三つのグラスにシャンパンを注いだ。

「え? お酒?」マユミが小さく驚いて言った。

「お酒やない。アルコール度数0の、特別製のシャンパンや」

「へえ……」

「二人の18歳の誕生日にかんぱーい!」ケネスが叫んだ。

しばらく彼らは目の前のごちそうを頬張りながら談笑した。こんなに豪華で満ち足りた誕生日は初めてだ、とマユミは思った。隣に愛する男性、向かいには自分たちの最も信頼できる理解者の男性。自分が生きていること、そしてこの二人に守られているという実感がマユミの心を熱くした。

「あれ、どうしたんや、マーユ」

マユミは滲んだ涙を拭いながら言った。「嬉しいの。あたし、この世でケン兄とケニーの二人に出会えたことが、とっても嬉しいの」

「おおげさやで、マーユ」

コンコン。玄関のドアがノックされた。

「入ってもええかー? ケネス」野太い女性の声だった。

「ええで、お母ちゃん」

ドアを開けて入ってきたのは小太りの中年女性。そう、大阪生まれのケネスの母親シヅ子だった。「持って来たで、特製バースデーケーキや!」

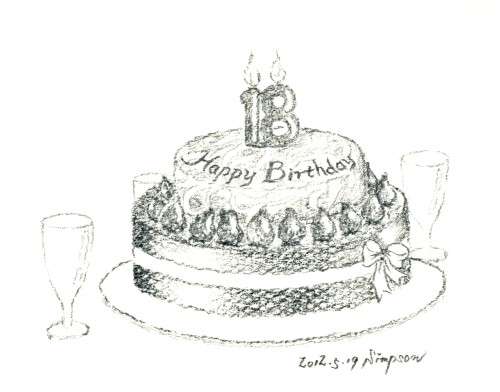

そのケーキがテーブルの中央に据えられた。大きな二段重ね。ホワイトチョコレートとミルクチョコレートが混ざったマーブル模様のクリームででコーティングされ、一段目の周辺にびっしりと赤くて大きな苺。全体にはシュガーパウダーが雪のように振りかけられている。18という数字のろうそくがその頂点に立てられていた。

「わあ!」マユミが大声を上げた。「もう死んでもいい……」

「マユミ、チョコレート大好きや言うてたから、ふんだんに使こて作ってあるんやで」シヅ子が胸を張って言った。「これはおまけや。マユミだけにな」

彼女はウィンクをして背中に隠していた薔薇の花束をマユミに差し出した。

「ありがとうございます、お母さん」ケンジが感激して言った。

「そやけど、マユミ、何度見てもほんまかわいらしいな。うちのケネスのお気に入りやっちゅうのもわかるな。ええシュミしてるで、ケネス」

「な、何いうてんねん、お母ちゃん。余計なこと言わんといて」

「何やの。あんた言うてたやないの。マーユみたいな女のコと付き合えたら幸せやのになー、って」

「あほ! もうええ! 早よ出てって!」ケネスは赤くなって叫んだ。

「わかったわ。そんなやかまし言わんでもええやないの。ほな、ケンジ、マユミ、おめでとうさん。いつまでも仲良うな」

シヅ子は言うだけ言って立ち上がり、テーブルを離れドアを開けた。「明日の朝8時まではもう来いへんよってにな。ゆっくりしてってな」そしてドアを閉めた。

「ケニー、ホントにありがとう。家族みんなで俺たちの誕生日を祝ってくれて……」

ケネスは申し訳なさそうに少しうつむき、上目遣いでケンジを見た。「すまん、ケンジ、おかんが妙ちくりんなこと口走ってしもて……。本気にしたらあかんで」

ケンジは微笑みながら言った。「実はマユもケニーがお気に入りなんだぞ。な、マユ」

ケンジの隣に座ったマユミも言った。「うん。あたし、ケニーのこと、好きだよ」

「えっ?」ケネスは思わず顔を上げた。

「俺とつき合ってなかったら、たぶん告ってた、ってこないだ言ってたよな」

「ほ、ほんまかいな……」

「なんかケニーには心許せるところが多いんだよ」マユミはにっこり笑って続けた。「ずっと仲良しでいてね」

ケネスは切なげに笑った。

「わい、ケンジとマーユに出会えて、ほんま幸せや。こんなお邪魔虫とつき合うてもろて、心から感謝しとるわ。おおきに、二人とも」

「水くさいこと言うな」ケンジが言った。「おまえがいるから俺たち安心して一緒にいられるんだ。ほんとだったらずっと息を潜めて秘密にしとかなきゃいけない関係だからな。こっちこそ感謝してるよ、ケニー」

「ありがとうね、ケニー」マユミは微笑みながらケネスの手を取った。

「そう言えばさ、」マユミが言った。「今日ペンダントを買ったアクセサリー屋さんで、占いの紙、もらったんだ」

マユミはバッグをごそごそとあさって、小さな紙を取り出した。

「占い?」ケネスが聞いた。

「そ。血液型の」

「へえ」

「ケニーはAB型だったよね」

ケネスは感慨深げに言った。「覚えててくれたんやな、マーユ」

「あのね、AB型、『誠実な気持ちで待てば、必ず願いは叶う。諦めるな』だって」

「わいはいつも誠実やで。大きなお世話やっちゅうねん」

三人は笑った。

「で、マーユたちはどやねん」

「O型はね、『変化を受け入れ、心を広く持てば、未来は開ける』」

「なんやそれ?」

ケンジが口を開いた。「確かに俺たち、これから周りがいろいろと変化していくんだろうな……」

「高校卒業も間近やしな」

三人の間に、少しだけ沈黙が流れた。しかしすぐにマユミが元気よく言った「ケーキ食べよっ!」

「そやな。ほたら、切り分けるで」

「おまえんち、ケーキも作るんだな。そこらのケーキ屋以上のクオリティだよ」

「チョコレートケーキ限定やけどな。親父はサークルケーキやらロールケーキやらの一通りのケーキ作る腕、持ってるねん。中でも親父が他店の追随を許さん、言うてるのんがザッハトルテ」

「さすがだな」

「チョコレートケーキの王様やからな」

「やだ、食べたい!ザッハトルテも」マユミは懇願するような目でケネスを見た。

「贅沢言うな、マユ。このケーキだけでも十分だろ」

ケンジはマユミの頭を乱暴に撫でた。

「でもさ、俺たちの誕生日がこの店の新装開店の日なんて、すごいよな」

「素敵な偶然だよね。偶然なんでしょ? ケニー」

「ああ、偶然や。十二月一日で切りがええし、クリスマスセールで盛り上がれるしな」

「そんな超忙しい日に、こうしてもてなしてくれて、本当にありがとう、ケニー」

「気にせんといて。さ、食べよやないか」

「大きくて食べきれないよー」

「一生分はあるな」ケンジが言った。

「そんなわけあるかいな」

三人はまた笑った。

◆

夜も更けて、戸外では雪が本降りになっていた。

ケネスがパジャマのボタンを止めながら言った。「ケンジたちはここで休み。布団、こっちに用意してあるよってにな。二組あるけど、一組で十分やったか?」

「大きなお世話だ」

「暖炉の前で寝るのは最高にええ気持ちやねんで。そやけど、時々薪がはぜて火の粉が飛んでくることがあるよってに、火の前の防火ガラスは動かさんといてな」

「わかった」

「ほな、わいは二階で寝さしてもらうよってに、あとはいつものようによろしくやるんやで」

「ほんとに大きなお世話だ」ケンジが赤くなって言った。

ケネスが二階に上がってしまうと、ケンジとマユミは暖炉の前に肩を抱き合って座った。

「ケン兄、あたし、幸せ」

「俺もだ、マユ」

「ずっとこうしていたい……」

「マユ……」

ケンジはマユミの唇に自分のそれをそっと重ねた。

「ペンダント、着けてる?」

「もちろん」

「ペアのショーツも?」

「ああ。シャワーの後、穿いてみた」

ケンジは腰をもぞもぞさせた。

「なんか、食い込んで落ち着かないよ……」

「ねえ、見せて、ケン兄の初のTバック姿」

「えっ?!」

「ねえ、見せてよー」マユミは切なげな目を兄に向けた。

「わ、わかったよ……」

ケンジは立ち上がり、暖炉の前に立って、着ていたスウェットを脱いだ。何度見ても逞しく均整の取れた身体だとマユミは思った。まるでミケランジェロの彫刻作品のように、無駄のない筋肉がケンジの身体を形作っていた。そして丸くて引き締まったヒップに食い込む白いTバックショーツは、その逞しさをさらに強調し、マユミはため息をついてその愛しい兄の裸体を眺めるのだった。

「素敵……」

マユミは瞳を潤ませて指を組んでいた。

「も、もういいだろ」ケンジは赤くなって、そのままマユミの横に座り直した。

「ケン兄……抱いて……」マユミはケンジの首に手を回した。

ケンジはマユミの身体をそっと絨毯の上に横たえた。そしてパジャマのボタンを一つずつゆっくりと外しながらキスをし続けた。ん、んん、とマユミが小さく呻くのを聞いて、ケンジの身体が熱くなってきた。

マユミのバストが現れた。

「ブラ、着けてなかったんだ……」ケンジはごくりと唾を飲み込むと、その白い二つの柔らかな丘に舌を這わせ始めた。マユミの胸元に乗ったペンダントの矢が暖炉の火の光を反射して黄金色に輝いた。

ケンジの首に下がったケイロンの星も同じようにきらきらと輝いた。

マユミのパジャマのズボンを脱がせたケンジは、初めて見るマユミの黒いTバックショーツ姿に思わず息を止めた。「マ、マユ……」

「なに?」

「な、なんか今までと違う感じだ……」

「あたしも似合う? 黒」

突然ケンジは息を荒げてマユミの秘部にショーツ越しに鼻と口をこすりつけ始めた。

「ああん……」

「マユ、マユ、ああ、いい匂いだ……」

そしてゆっくりとそのショーツに手をかけ、少しずつ降ろしながら、舌をマユミの谷間に這わせた。

「あっ! ああ、ケン兄……」マユミは身体を仰け反らせて喘ぎ始めた。

舌と唇でマユミの最も敏感な部分を愛撫していたケンジは、彼女のショーツを脱がせた後、手を伸ばして彼女の乳首を捉えた。んんっ、と呻いたマユミは膝を曲げ、両脚を大きく開いた。ケンジは時間をかけて、彼女の秘部を舐め、吸い、乳首を指で刺激し続けた。

「ケ、ケン兄、今度はあたしが……」

マユミが荒い息のまま促した。ケンジは無言で仰向けになった。そして目を閉じた。

マユミはケンジの両脚の間に身体を横たえ、白いショーツ越しにケンジのペニスに舌と唇を這わせ始めた。ううっ、とケンジは呻いた。ショーツの膨らみがどんどん大きくなっていく。そして今ケンジがそうしたように、マユミも彼のショーツをゆっくりと下に降ろし、勢いよく飛び出して跳ね上がったペニスに舌を這わせ始めた。

「あ、あああ、マ、マユ……」ケンジも仰け反り、息を荒くしていった。

二階の部屋に上がったケネスは、目が冴えてしかたなかった。彼は部屋のドアを少しだけ開けて耳を澄ませた。階下からケンジとマユミの熱く激しい息づかいとお互いの名を呼び合う声が聞こえてきた。彼はそっと部屋を出て、階段の上までやって来た。そして暖炉の前で愛し合っている二人の姿が見える場所まで来ると腰を下ろし、息を殺してその光景を見つめた。

暖炉の火に照らされ、二人の身体がオレンジ色に浮かび上がっている。ケンジの逞しい裸体とマユミのなめらかで美しい身体がからみ合い、お互いの興奮を高め合っている。

ケネスの身体がぐんぐんと熱くなっていった。

窓の外はもうただ真っ白に雪が降りしきっていた。

ケンジが仰向けに横たわったまま、マユミはその身体に馬乗りになった。

「ケン兄、来て。あたしの中に、入ってきて」

「マ、マユ、」

マユミはケンジのペニスを手で握って自分の谷間にあてがい、ゆっくりと身体を落としていった。

「あ、あああああん!」

「ううう……ううっ! マユっ!」

マユミはシーツの上に脱ぎ捨てた自分の黒いTバックショーツを手に取ると、ケンジの口に咥えさせた。彼の息はさらに荒く、激しくなった。そして彼は両腕を伸ばし、マユミの両乳房をつかんだ。

「イ、イっちゃう、ケン兄、あたし、もう……」

マユミの腰の動きが激しくなってきた。ケンジもそれにリズムを合わせるように腰を上下させた。ケンジはマユミのショーツを咥えたまま顎を上げて言葉にならないうめき声を上げた。

「ああ、ケ、ケン兄、あたし、あたしっ!」マユミが大声を上げ始めた。

ケンジもマユミの腰を掴み、汗だくになって身体を揺すった。

「ケン兄、ケン兄ーっ!」

ひときわ大きなマユミの叫び声と同時に、ぐうっとケンジが喉の奥で呻き、エビぞりになった。マユミも動きを止め、その全身をふるふると細かく震わせた。

はあはあと二人は大きく肩で息をしていた。それはなかなか収まらなかった。マユミはケンジの身体に倒れ込んだ。ケンジは腕を彼女の背に回してきつく抱きしめた。時折ケンジの腰がびくん、びくんと小さく跳ねた。そしてそのまま二人は荒い呼吸が収まるのを待ち続けた。

ケンジの身体の上に跨がったマユミの姿に、ケネスは神々しささえ感じていた。マシュマロのように柔らかそうでしなやかな体躯、上気した頬の赤らみ、首筋に光るペンダント、背中と乳房を伝う宝石のような汗、激しい腰の動きとそれに合わせて発せられる愛らしい喘ぎ声……。ケネスの身体も汗ばむ程に熱くなり、鼓動もこれ以上ないほどに速く打ち続けていた。そして二人の身体がひときわ大きく脈打ったとたん、

「(くっ! イ、イくっ! 出るっ!)」ケネスはその場にうずくまり、スウェット越しに自らの股間を両手で押さえた。彼の熱く怒張していたペニスは、そのまま下着の中で激しく射精を繰り返した。

戸外では雪が音もなく、それでも全てを覆い隠すように空から絶え間なく降り続いていた。