第1章「その警察官 秋月 遼」 2

明くる日は休日だった。

10時を過ぎた頃、秋月家に来客があった。

「あ、海晴(みはる)義姉さん。いらっしゃい」

「ごめん、アポなしできちゃった。今日は休みなんでしょ? 遼も」

「はい。どうぞ、上がって下さい」

遼の実姉、海晴(36)は遼の六つ年上だった。すらりと背が高く、ウェーブショートの髪をダークレッドに染めている。

「はい、梅干しのお裾分け」

海晴はバッグから深紅の梅干しがぎっしり詰まった少し大きめのタッパーウェアを取り出した。

「わあ、いつもありがとうございます」

「今年は土用干しの時にもういいよ、ってぐらいピーカンが続いたから、去年のよりちょっと固めにできちゃった」

「そうなんですね。でも紫蘇の色もきれいについてるし、美味しそう」

「遼は酸っぱいモノが苦手だから、毎日食べさせてやってね」

海晴は悪戯っぽくウィンクをした。

「はい。お弁当に毎日入れてます。まだ去年頂いたもの少し残ってるから遠慮なく」

二階から遼がスウェットスーツ姿で降りてきた。

「なんだよ、姉貴、いきなり訪ねて来て」

「何よ迷惑そうに。いつものことでしょ?」

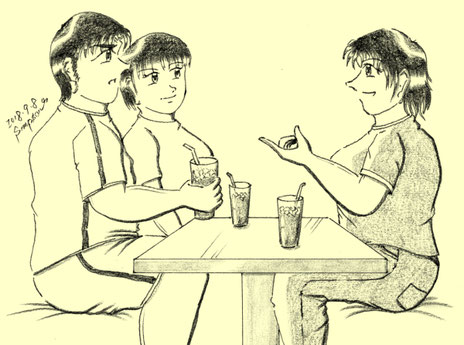

遼は呆れたように笑って姉海晴をソファに座らせると、センターテーブルを挟んだ向かいに腰を落ち着けた。

「暑かったでしょう? どうぞ」

亜紀は運んできたアイスコーヒーのグラスを海晴の前に置き、もう一つを遼に手渡した。

ありがとう、と言って受け取った遼は、ストローで一口飲んだ後、それをテーブルに置いた。亜紀も自分のグラスを手に持って遼の隣に座った。

「美味しそうな梅干しを頂いたのよ。今年も」

遼は顔を顰めた。

「ええ? 僕は梅干しを美味しいと思ったことなんか今まで一度もないんだけどな」

「なんて不幸なオトコ。梅干しの美味しさがわからないなんて」海晴はそう言って遼を斜に見た。「身体を動かす仕事してるんだから、梅干しはあんたに必要よ。塩分だけじゃなくてミネラルも補給できるし、クエン酸による疲労回復効果もあるんだから。警察官が熱中症になった、なんて笑い話にもならないわよ」

「食べてますよ」遼は反抗的に言った。「毎日弁当に入れられてる」

あはは、と笑って海晴はアイスコーヒーのグラスを手に取った。

「あんたたちも結婚して五年が経つんだね。早いもんだ」海晴はグラスの半分ほどのコーヒーを一気に飲んで、ストローを口から離した。「そう言えば昨日は亜紀ちゃんの誕生日だったんでしょ?」

「はい」

「よく覚えてるな、姉貴」

「記念日マニアって呼んで」

海晴は笑って、またストローを咥えた。

「ところであんたたちの初体験はいつだったの? やっぱり夏休み?」

口の中のコーヒーを噴きそうになって、遼は慌てた。

「高三からつき合い始めたわけでしょ?」

「きゅ、急に何を言い出すんだ、姉貴」

遼の横に座った亜紀が言った。「つき合い始めて二週間後ぐらいだったかな。あたしの誕生日に合わせて身体を許しました」

「へえ! ってことは昨日があんたたちの初体験記念日だったってわけ?」

「何でも記念日にするなよ」遼は赤面して背を丸め、ストローを咥えた。

「亜紀ちゃんにとって、遼は初めての男だったの?」

亜紀は顔を赤くして頷いた。「はい」

「そっかー、でも、その時遼はすでに童貞じゃなかったのよね。ごめんね」

遼はコーヒーを口に入れたまま固まり、姉海晴を睨んだ。

「遼の初めてのお相手って、この海晴お義姉さんだったんでしょ?」

ぶーっ! 遼は派手にコーヒーを噴き出した。

「そっ、そっ、それは!」

遼は耳まで真っ赤になっていた。

「10月27日。忘れもしないあたしと遼の禁断の姉弟相姦記念日。あっはっは!」

海晴は高らかに笑った。

遼は落ち着かないように腰を浮かせて亜紀に目を向けた。「ど、どうして亜紀が知ってるの? そのこと」

「結構前に訊いたよ、お義姉さんから」

遼は海晴を睨みつけた。

「勝手に喋るなよ、そういう超プライベートなこと!」

「だって事実じゃない。妻である亜紀ちゃんは知っておく権利があるわよ」

「だからあたしと初めてエッチした時も、あんなに余裕だったのね」

亜紀はちらりと遼を横目で見た。

「余裕? だったっけ?」

「ブラのホックの外し方が」

亜紀は肩をすくめた。

「あたしが教えてやって練習させたからねー」

海晴はあはは、と笑ってストローを咥えた。

「なんで海晴お義姉さんとそういうコトになっちゃったの?」亜紀は遼の顔を覗き込んだ。

冷や汗をだらだらかきながら黙り込んだ遼を一瞥して、海晴が言った。

「何があったか知らないけどさ、あの日遼ってばずいぶん落ち込んでてね」

「落ち込んでた?」

「いつになくやさぐれてたって言うか、自暴自棄になってたって言うか……」

「何かあったの? その時」

「いや……学校でちょっと……」

「当時親父は九州に単身赴任中、母ちゃんも怪我した甥の世話を頼まれて横浜に泊まりがけで出掛けてたから、家の中にはあたしと遼の二人だけ。なかなかときめくシチュエーションでしょ?」

「なに他人事みたいに言ってるんだ」遼は上目遣いで姉を睨んだ。

「この人に襲われたんですか? お義姉さん」

「ううん。見かねてあたしが誘ったの」

▼

遼(16)の部屋のドアを開けて、缶ビールを手に持ったタンクトップ姿の海晴(22)は中にいたその弟に声を掛けた。

「遼」

「なんだよ。勝手に入ってくるなよ。ドアにも張り紙がしてあるだろ」

「なによ。中学生みたいなこと言って。もしかして一人エッチを始めるところだった?」

「ばかっ!」

風呂から上がったばかりの遼はバスタオルで頭をがしがしと拭きながら鋭い目つきを姉に投げた。

海晴はドアを後ろ手に閉めて、遠慮なしにずかずかと部屋に入り込むと、遼のベッドに腰掛けた。

「どうしたの?」

「どうした、って?」

「なんか今にも酒に手を出しそうなやさぐれ方じゃない。飲む?」

海晴は半分ほどに中身の減った缶ビールを持ち上げた。

「未成年に酒を勧めないでくれないかな」

「警察官みたいなこと言って……。反抗的な態度の割にくそまじめなのね。ま、それがあんたのキャラなんだけどね」海晴は呆れた様に笑って、ビールを一口飲んだ。

「出てけよ、部屋が酒臭くなるだろ。それに何だよ、そのはしたないカッコ。恥じらいってものはないの?」

ブラをつけないままの乳首が浮き出たタンクトップの細い肩紐を掛け直し、短いピンクのショートパンツ姿の海晴はにやにやしながら言った。

「欲情する?」

「ばかっ!」

ふふん、と鼻で笑って、海晴は立ち上がり、遼の前に立った。

「ねえねえ、お風呂も済ませたことだし」

そして目の前にしゃがみ込み、遼の両肩に手を置いた。

海晴は口角を上げた。「気晴らしにさ、やってみない?」

「え? 気晴らしに? なにを?」

「sex。あたしと。今からここで」

遼は絶句して目を見開いた。そしてみるみる顔を赤くした。

「家の中には二人きりだし。どう?」

遼は姉のタンクトップ越しの乳房に目をやり、ごくりと唾を飲み込んだ。

海晴は遼の部屋のカーテンを閉め、ドア近くの電灯のスイッチを切った。つるべ落としの秋の日はとっくに暮れていて、部屋は真っ暗になった。ベッドの上で全裸にさせられた遼は両手で股間を押さえ、すでに息を荒くしていた。

「手をどかして」

海晴は小声で言った。

「姉貴……」

「ほら、大丈夫よ、暗いから恥ずかしくないでしょ」

海晴は手に持ったプラスチックの包みを破り、中身を取り出すと、弟の硬く張り詰めた持ち物に手を掛けた。

「あんたの大きいね。と言うか非常識に長くない?」

姉海晴は心底驚いて、暗がりの中しばらくの間、すでに臨戦態勢が整い、先端から透明な液を漏らし始めていた遼のペニスを至近距離で眺めていた。

「ちょ、ちょっ、姉貴!」

「暗さに目が慣れてきた? あんたも見てて、これから必要になることなんだから。初めてなんでしょ?」

海晴はそう言って、手に持った薄いゴムの避妊具を、弟のそのはち切れそうになっている武器に被せ始めた。

「な、なにそれ?」

「コンドームよ。知らないの?」

「そ、それが?」

「あたし、あんたの子供を産みたくなんかないわよ」

「お、俺だって、んっ!」

「こうやって、先をつまんで被せたら、扱くようにして巻きを根元に広げていって、」

「は、初めてなんだから、もっと優しくっ!」

ビクビクと仰け反る遼に顔を向けた海晴は眉に皺を寄せた。「まだ出しちゃだめだからね」

「うう……姉貴」

「うわ、長さが足りないわ……あんたのサイズに合うゴムなんかこの世にあるのかな……」

避妊具は遼のペニスの途中までしか被っていなかった。

「まあいいか。外れることはないでしょ」

海晴はそう言って、自分の唾液をその鋭く天を指したものの先端に塗りつけた。

「入れるよ。いい?」

遼は固く目を閉じたまま大きく頷いた。

海晴は弟の身体に跨がり、その長い武器を秘部に導いた。

「あ、ああん……」

甘い声を上げて海晴は熱いため息をついた。

「す、すごい……どんどん奥まで、ああああ!」

「姉貴っ!」

遼はいきなり起き上がり、そのまま上になっていた姉を押し倒した。

きゃっ、と小さな悲鳴を上げて。海晴はシーツにバタンと仰向けになった。

「ちょ、ちょっと待って、遼、」海晴は焦って言った。「そんなに乱暴に突かないで」

「姉貴が誘ったんだろ!」

遼の目は血走っていた。

「いやっ! ちょっと、そこ、今まで感じたことのない場所、ちょっ、ど、どうにかなりそう」

遼は海晴がまだ身につけていた薄いタンクトップを焦ったようにはぎ取り、露わになった豊かな両の胸を乱暴に掴んで、息を荒げて腰を動かし始めた。

「あっ、ああっ! すごい、そ、そんな奥まで!」

海晴は目を剥いて今まで経験したことのない強烈な快感に身を震わせた。

遼は豪快に腰を動かし、姉の身体に出入りしていた。

「姉貴っ!」

「だめっ! そ、そんなに突いたら壊れちゃう! 遼、だめっ! やめて!」

遼は身体を倒し、海晴に覆い被さると、その唇に自分のそれをあてがい、乱暴に吸い始めた。

んんっ、と言葉にならないうめき声を上げた海晴の口の中に温かくぬるぬるした弟の舌が侵入してきた。

姉の口の中を舐め回し、厚ぼったい下唇を噛み、その口を塞いで遼は激しく腰を動かしていた。

海晴の身体がひくひくと痙攣を始めた。

遼は口を離し、両腕をシーツに突いて下になった海晴を睨みつけた。

「イ、イく! も、もうだめ、あたしっ! 吹っ飛ばされそう! あああああ! イっちゃう!」

遼の喉元でぐううっ、と音がして、彼の腰の動きが止まった。

「で、出るっ!」

海晴の身体の奥深くでびくびくと脈動しながら、遼の持ち物の先端から熱く白い液が被せられたゴムの中に何度も迸った。その度に海晴の敏感になった身体の内部が容赦なく刺激され、海晴は気が遠くなりそうだった。

▽

「初めてだったくせに、あたしこの弟に強烈にイかされちゃったのよ」

海晴はウィンクをした。

遼は縮こまって固まっている。

「激しかったんだね、遼」

亜紀は隣に座った夫に少し哀れむような目を向けた。

「あたしがそれまでつき合ってきた男とは比べものにならないようなsexだったわ。もうすごいの。終わった後の呼吸数と心拍数が半端なかった」

「そんなに……」

「それにあの長さ。身体の奥の方をめちゃくちゃに掻き回される感じ。敏感な場所をあちこち容赦なく」

「確かにそんな感じですね、いつも遼が中にいる時は……」

「一番奥まで到達して、ぐいぐい押されて発射されるから、生でやっちゃったら絶対すぐに妊娠しちゃうわね。あははは!」海晴は悪戯っぽく言って豪快に笑った。

「も、もうやめて下さい、お姉様……」

遼は真っ赤になってうつむいたまま、熱く語る海晴に手のひらを向けた。

◆

その数日後、遼は鈴掛北中学校を訪ねることになっていた。夏休み明けに実施される全校集会で、犯罪に巻き込まれないために、という講話を頼まれていたのだった。週末に顔を出している町の道場『修生館』で顔見知りの天道修平(25)がこの学校で保健体育科の教師をやっていて、生徒指導、安全教育の担当者でもあった。

修平は大学を卒業してすぐに県の教員試験に合格し、現在のこの北中学校で三年目を迎えたフレッシュな人材だった。彼は小学生の頃から剣道に親しみ、学校でも剣道部の顧問として生徒たちの指導に当たっていた。また、不定期ではあるが週に何度か『修生館』で社会人対象の修練にも参加していた。そしてそこに同じように顔を出していた秋月遼とは旧知の仲だった。そういう経緯で修平は今回の学校での安全教室に遼を講師として招聘することにしたのだった。