Twin's Story 外伝 "Hot Chocolate Time" 第3集 第2作

忘れ得ぬ夢~浅葱色の恋物語~

《目次》 1.老夫婦 2.温かな職場 3.寂しさの行方 4.重なり続ける罪 5.たどり着いた場所 6.罪作りな優しさ 7.知られざる思い 8.半世紀の時を経て あとがき

1.老夫婦

そのすらりとした裸の男性は、ベッドで仰向けに横たわった私に覆い被さり、哀しげな、しかしひどく優しい瞳で私の目を熱く見つめていた。

「神村さん……」

私が小さくつぶやくと、その人は唇にそっと自分のそれを押し当ててきた。柔らかく、温かで、私の身体中の力が抜けていくようだった。

彼の舌が私の唇を割って侵入して来ると、香ばしく芳醇な香りが口の中から全身に広がっていった。

口を離して微笑む彼の目を見つめ返しながら私は言った。

「ウィスキーの香り……」

彼は言った。ずっと瞳に憂いをたたえたまま……。「君が好きだ。もう……離したくない」

私の両脚が彼の手によってゆっくりと開かれ、逞しいその身体が割って位置した。

「いい?」

私は目に涙を滲ませ、小さく頷いた。

硬く熱い彼のものが、私の身体の最も敏感で大切な部分に押し当てられ、それはゆっくりとその潤った谷間を押し開きながら中に沈み込んでいった。

ああ、と思わず呻き声を上げ、私は顎を上げ、ぎゅっと目を閉じた。

「好きだ、シヅ子ちゃん、君が好きだ」

「神村さん、照彦……さん」

私の身体の中で熱い風が吹き荒れ始めた。

彼の身体が激しく上下する。その度に私の身体の奥にある禁断のスイッチが押され、魔法にかかったようにますます身体中が熱くなっていく。

「来て! 神村さん、わたしの中に!」

全身の肌が嵐になぶられる木の葉のようにざわつき、荒い呼吸が止まった瞬間、目の前が真っ白になり、胸の奥で熱い爆発が何度も起きた。

ぐううっ、と大きく呻き声を上げたその人は、私をきつく抱きしめたまま、身体を何度も大きく脈動させた。そして私の中心に向かって、激しく何度も何度もその熱い想いを放ち続けた。

息を落ち着けながら、私はその人の胸に顔を埋めていた。その大きな手が私の髪を撫で始め、私はゆっくりと顔を上げた。

「気持ち良かったデスカ?」

「えっ?!」私は小さく叫んだ。

「ボクもとっても感じてマシタ。シヅ子、ありがとう」

「ア、アルバート?」

その青い目の男性は、穏やかに微笑みながら私の目を見つめ、また優しく髪を撫で、それから優しくふわりと身体を抱いた。

◆

すずかけ町三丁目の名スイーツ店『Simpson's Chocolate House』。

店の奥のダイニングで遅めの朝食を取り終えたシヅ子(71)は、テーブルの向かいに座って新聞を広げていた夫アルバート(74)に声を掛けた。

「アル、今日はこれから?」

そのブロンドの髪のすらりとした老人は老眼鏡を外し、よいしょ、と立ち上がった妻を見上げた。「今日は気分がトテモいいので、たまにはアトリエに入って、ケネスの手伝いでもシマスか」

「へえ、珍しいこっちゃな」

シヅ子は笑いながら自分の食器をキッチンのシンクに運んだ後、すでに店に出ている息子夫婦や孫夫婦の分といっしょに洗い始めた。

『Simpson's Chocolate House』は今から約30年前、アルバートとシヅ子がこの街に来て開いたスイーツ店。当時の日本ではまだ珍しいチョコレート専門店ということもあり、開店当時から特に若い女性やカップルに絶大な人気を得ていた。その後何度か改築、増築を繰り返したそのカントリー風の大きな店舗は、街のランドマークであるばかりでなく、今ではこの界隈に限らず、近隣の町でも評判の押しも押されもせぬ名スイーツ店になっていたのだった。

夫婦の息子ケネス(46)もショコラティエ。彼は19の時に親友ケンジの妹マユミと結婚。今はこの店のメインシェフとして立派に父の後を継いでいる。そしてその息子――アルバートたちにとっては孫にあたる――健太郎(27)も妻の春菜と共に店のスタッフとして働いている。

「もうすぐクリスマスで賑やかなええ季節やしな。何か作るんか?」

「久しぶりに」手に持った老眼鏡を掛け直し、新聞に目を向けたアルバートはそのまま答えた。「ガトーショコラでも食べマスか? ハニー」

「いや嬉しい。ほんま久しぶりやな。思い出のお菓子やんか。どないしたん? わたしに何か機嫌とらなあかんことでもあんのんか?」

「ただの気まぐれデース」

アルバートはおどけて言って笑った。

「アルんとこの店でわたしが初めて買うたお菓子やったな。覚えててくれてんの?」

「忘れるワケ、ありまセーン」

アルバートは両手を広げて当然だ、というジェスチャーをすると、テーブルにあったポットから手元の急須に湯を注ぎ、その爽やかに香り立つ緑茶を二つの湯飲みに注ぎ入れた。

食洗機のスイッチを入れ、タオルで手を拭きながらシヅ子はしみじみと言った。「あれからもう50年になるんやなあ……」

カナダ生まれのアルバート・シンプソンは、15歳の時に来日し、大阪の菓子店で働いていた。2年後チョコレート菓子の著名な職人の店に移り、不自由な日本語のハンデに苦しみながらも厳しい修行に耐えた。しかし、持ち前の粘り強さと手先の器用さ、そして何よりその天真爛漫な明るさが奏功して、いつしかそのシェフの片腕として多くの仕事を任されるようになっていた。その後二十歳でショコラティエの資格を取ると、その店の副シェフに昇格し、季節に合わせた商品の開発はもちろん、口溶けやカカオの香りに拘った製品作りを主軸に精力的に働いた。

高校を出て福祉系の短大に通い始めた浅倉シヅ子は、その年の夏、初めてその店を訪れ、彼と出会った。

スイーツ好きな友人と共に品定めをしていたシヅ子に、アルバートはぎこちない日本語でにこやかに話しかけた。「お嬢サン、ガトーショコラが焼きたてでおいしいデス。如何デスか?」

その青い目の背の高い男性を見上げたシヅ子は、その瞬間自分の胸の鼓動が耳元で聞こえ始めたのにひどく狼狽した。

「あ、あの、ほしたら包んでくれはります?」

はにかんで赤くなった顔を上げたシヅ子をアルバートも頬を赤くして見つめ、微笑んだ。「喜んデ」

それから度々青い目の副シェフ目当てにその店に通っていたシヅ子は、ある日不意にそのアルバートからデートに誘われた。

アルバートはその長身をくの字に曲げ、シヅ子の耳に口を寄せて囁くような声で言った。「お得意サマのお嬢さん、ボクとお茶でもいかがデスか?」

「え?」シヅ子は驚いた顔でアルバートを見上げた。

「そのチャーミングな赤い顔が好きデース」アルバートはにこにこ笑って言った。

シヅ子19歳、アルバート22歳の秋のことだった。

湯飲みの茶をすすっていたアルバートに目を向けながら、シヅ子は恥じらいをその顔に浮かべ、言った。

「わたし、アルにあの時好き、って言われたのん、今でも忘れへんわ」

「ワタシも忘れてマセンよ」アルバートは小首をかしげた。

「いきなりやったから、わたししばらく面食らって言葉も出えへんかったやないの」

「その時のハニーの驚いた顔も、ワタシ忘れてマセーン」アルバートは笑った。

シヅ子はまるで少女のように頬をますます赤く染め、テーブルに戻ってアルバートの向かいに座り、テーブルの置かれ湯気を上げている湯飲みを手に取った。

「わたしらが初めて結ばれたんは、クリスマス・イブやったなあ……」

「そうデシタね。ワタシ、もうハッピー過ぎて死んでしまいそうデシタ」

「ほんまに?」シヅ子は上目遣いで夫を見て笑った。

「ホントホント」アルバートはたたんだ新聞をテーブルの端に寄せ、シヅ子の目を見て微笑んだ。「でも、お互い初めてで、何が何だかよくわかりませんデシタネ」

「そうやな。でも忘れてへんで、あの時その初めてのアルに優しく抱かれたこと」

「ワタシも、シヅ子の温かくて柔らかい身体を抱いて、夢心地デシター」アルバートはそう言って夢みるように指を組み、うっとりと目を閉じた。

「わたしも……まるで夢のようやった」

アルバートはまたにこにこ笑いながら、テーブルにほおづえをついた。

「ソウソウ」アルバートはいきなり身を乗り出し、シヅ子に顔を近づけた。

「どうしたん?」

「久しぶりに映画観に行きマセンカ?」

「映画?」

「そう。今やってる『Lovin' you』観たいデス」

シヅ子はあからさまに呆れ顔をした。「アル、ようそんな若向けの甘甘ラブストーリー観たい思うな。自分の歳考えたらどやねん。わたしら映画館で浮いてまうがな」

アルバートは口をとがらせた。「ラブストーリー、大好きなんデース」

「昔から好きやったな。若い頃もアルにはそんな映画にばっかり連れて行かれた気がするわ」

「ね、いいでショ?」

「ええで。ほな明日な。川沿いのシネコンやったらスペシャル・シルバー料金で安うて観られるで」

「Special Silver 料金?」

「二人合わせて130歳を越えたカップルなら半額やねん」

「それはラッキーですネ」アルバートは無邪気に笑った。

「アル、もしかしてあんた……」シヅ子は口角を上げて同じように身体を乗り出し、その夫と顔を突き合わせた。

「な、なんですネン」

「あんたがその映画、観たいんは、エッチなベッドシーンが見られるからやないんか? 『ラヴィン・ユー』には濃厚なエッチシーンがぎょうさんある言うてたで」

「と、とんでもナーイ」アルバートは赤くなって身を引いた。「ハニーはワタシを誤解してマスネ」

ふふっと笑ってシヅ子も椅子に落ち着いた。

「わたしは好きやな。愛し合う二人が身体重ね合って熱くなるっちゅうのは。こっちまでなんや幸せな気分になるしな」

アルバートは眉間の皺を深くした。「ハニー、言ってて恥ずかしくないデスカ?」

「ほっといてんか」シヅ子はまた顔を赤らめた。

アルバートはにこにこしながら茶をすすった。

「アルにそないなエッチな映画に連れて行かれた夜は激しかったな」

「へ?」

「『へ?』やあれへん。映画とおんなじこと、わたしにさせてたやんか。押さえつけたりひっくり返したりして」

「ソウでしたっけカ?」

「そうや。ほんでそれからアルと映画観に行く時は覚悟してたんやで、エッチシーンになると、今夜もこないなことされるんかいな、ってな」

アルバートはひどく申し訳なさそうな顔で言った。「シヅ子、イヤだったんデスカ?」

シヅ子は照れたように笑って胸を押さえた。「イヤなわけあれへんやん」

「ワタシ、つい盛り上がってシマッテ……」

アルバートは頭を掻いた。

「そやけど、」シヅ子が目を輝かせた。「わたしらがつき合い始めて一年ぐらいしたときやったか、一緒に見た強烈な映画、覚えとるか? アル」

「キョウレツ?」

「『バーニング・ラブ』やったかいな、あのタイトル」

「オオ! 覚えてマスとも。あのアブナイ恋の物語デスネ?」

「そや。彼氏がおんのに、違う男とこっそり会うて、激しく抱き合う、っちゅう話やったな」

「ソウソウ。でもその男も別の女性とデキてて、ヒロインが嫉妬に燃えて男を縛り上げてエッチするんデシタ」

「最高にドキドキしたで、あの映画」

「ワタシもデス。デモ、」アルバートは首を小さく傾けてシヅ子を見た。「ハニーはワタシに同じコトシテくれませんデシタね? あの夜」

「あんなことするわけないやろ!」シヅ子は真っ赤になった。「状況が全然違うやないか。それにわたし、あないなシュミあれへんから」

「ワタシはされてみたかったデス」アルバートは頬をほんのり赤くして頭をぽりぽりと掻いた。

「なに言うてんねん。ほんまに幾つになってもエッチやな、アル」

「オトコとはそういうものデス」

茶を一口飲み、シヅ子は少し申し訳なさそうな顔をして、躊躇いがちに口を開いた。「あのな、わたしな、」

「どうシマシタ?」

「昨夜な……アルに……抱かれる夢、みてん」

「ホントですか?」アルバートはひどく嬉しそうに腰を浮かせた。

「そない嬉しい?」

「当たり前デス。それデハ今夜、超久しぶりに抱いてあげマショウ」

「何言うてんねん。アル、そんな元気あんのんか?」

「ケネスにドリンク剤買ってきてもらいマース」

「あほ」シヅ子は頬を染めて小さく言った。

「一ダースぐらい」

「どあほ!」

「オオ、ソウ言えバ」アルバートがにこにこしながら言った。「おいしそうなワイン、手に入れマシタ」

「ワイン?」

「ハイ。カリフォルニアのピノ・ノワールでんガナ」

「アル、あんた妙なタイミングで大阪弁使わんといてくれるか?」

アルバートはあはは、と笑って言った。「昨日、明智のご主人が持ってきてくれたのデス」

「酒屋の明智か? へえ」

「ワタシもハニーもワイン好きなのをわかってらっしゃるんデスネ」

「ただで貰うたんか? それ」

「お返しにアーモンド入りチョコレートを差し上げマシタ」

「よっしゃ。ようやった」

「とっても喜んでいらっしゃいマシタよ、ご主人。昔から大好きだった、って」

「ほんまに? 嬉しなあ。確かに昔からあるわな、あのチョコ」

「ワタシとハニーの甘い愛の結晶デスからね」

「恥ずかしこと、言わんといてんか」シヅ子は呆れて言った。

「頂いたワイン、今夜、飲みまショウ、一緒に」

「ええな」

「ああ、シマッタ!」アルバートは両手で頭を抱えた。

「どないしたん?」

「明智サンにドリンク剤、注文しておくんデシタ」

「どついたろか」

シヅ子は大笑いしながら立ち上がった。「ちょっと郵便受け、見てくるさかいな」

「ハイ」アルバートもにこにこ笑いながら湯飲みを持ち上げ、口に運んだ。

店の裏口のドアを開けて、シヅ子は赤い郵便受けの蓋を開いた。中には商店街のチラシといっしょに一通の手紙が入っていた。それは浅葱色(あさぎいろ=薄い青緑色)の封筒だった。

裏返してその差出人の名前を見たシヅ子は、はっとして不安そうに顔を曇らせた。

そこには『神村篤志』という署名だけが記されていた。

「どないしたん、おかあちゃん」

ドアの中から声がした。

シヅ子は我に返って声のした方に顔を上げた。「ケネス」

「何そんなとこに突っ立っとるんや?」

「何でもあれへん」

シヅ子はそう一言口にして、ケネスの横をすり抜け、小走りに店の奥に姿を消した。

◆

その夜、家族で夕食を取った後、シヅ子は夫アルバートが自分たちの部屋に向かったことを確認すると、テーブルのはす向かいに座っていた息子のケネスに身を乗り出した。

「ケネス、話があるんや。この後時間作ってくれへんか?」

「え?」ケネスは丁度飲み干したワインのグラスをテーブルに置いて、いつになく真面目な顔をした母親に目を向けた。

「おまえに話しとかなあかんことがあんねん」

「ええよ」

ケネスは少し戸惑いながらもすぐにそう答えた。

シヅ子はマユミと一緒にキッチンに並んで食器を片付け終わった後、手を拭きながらマユミに言った。

「マユミはんも一緒にいてくれへんか?」

「え? いいんですか? ケニーと二人きりじゃなくても」

「あんさんもいてくれた方が気が楽やねん」

「わかりました、お義母さん」

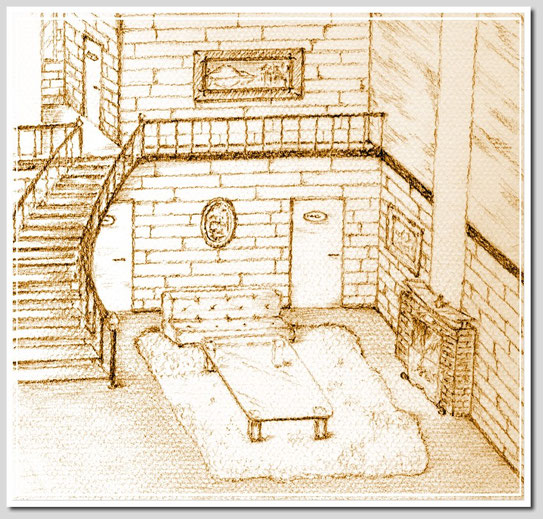

二人はケネスの待つ別棟のリビング入った。立派な暖炉を持つその広いホールのようなリビングの奥には落ち着いた色のオーク材のドアがあって、その中がシヅ子とその夫アルバートの部屋だった。

シヅ子は店から持ってきた一箱のチョコレートをケネスに渡した後、夫アルバートのいる部屋に入った。

「ハニー」ロッキングチェアに揺られながら本を読んでいたアルバートは、老眼鏡の上からシヅ子を見た。

シヅ子は部屋の隅にある本棚から古い一冊のアルバムを取り出した。

「ちょっとケネスたちと話してくるわ」

アルバートは読んでいた本にまた目を落として言った。「昔話でもしてあげるんデスカ?」

「え?」シヅ子は手に取ったアルバムを胸に抱き、動きを止めた。

「行ってラッシャイ。ワタシ、ここで待ってマス。イツマデモ」アルバートはそう言って再び目を上げ、にっこり笑うとシヅ子に向かって軽く手を振った。

穏やかな琥珀色の灯りに照らされたマホガニーの座卓には三つの白いカップが載せられていた。

暖炉の薪の位置を直していたケネスは、その母親の姿をみとめると軽く片手を上げて微笑んだ。「おかあちゃんはこっちに座り。寒がりやから」

ケネスは立ち上がり、母親に暖炉の前の場所を勧めた。ケネスとマユミはテーブルを挟んでシヅ子に向かい合い、並んで座った。

シヅ子は暖炉を背にしてどっこらしょ、と腰を下ろした。

「親父、呼ばんでええんか?」ケネスが言った。

「ええねん。っちゅうか、あの人がここにおったら、ちょっとまずいねん」

ケネスは怪訝な顔をした。「何や、親父に内緒にしとかなあかんような話か?」

「そういうわけやあれへんけど……」

シヅ子は言葉を濁した。

「不意に顔出したりせえへんかな、親父」ケネスは振り返って奥の部屋のドアを見た。

シヅ子はふふっと笑った。「心配ないわ。あの人、今読書に没頭しとる。毎日の日課みたいなもんやから」

「そうか。確かに読書好きやからな、親父」ケネスは小さく肩をすくめた。そしてシヅ子に目を向け直した。「何か飲むか? おかあちゃん」

「そやな……ウィスキーでももらおか。ロックで」

ケネスは一瞬絶句して思い切り眉間に皺を寄せた。

「ちょ、ちょっと待ちいや、おかあちゃん、ウィスキーなんか飲んだことあれへんやんか。何血迷うとんねん」

シヅ子はむっとしたようにケネスを睨んだ。「ええやろ。今、飲みたいんはウィスキーなんや!」

「あたし作ってきます」マユミが立ち上がった。

マユミは階段下のキッチンスペースから氷とスコッチウィスキーの入ったグラスを持って戻り、シヅ子の前に置いた。「どうぞ」

「おおきに、ありがとう」

ケネスはさっきシヅ子が持って来て渡された『アーモンド入りチョコレート』の箱をテーブルに乗せた。

「チョコレート、食べるんか? おかあちゃん」

「ウィスキーにはチョコレートやろ?」

「それを言うならブランデーや」

「なんや、急に食べとうなってな」

「あたし、このチョコ大好き」マユミがケネスの顔を見て嬉しそうに微笑んだ。

「そうなん?」

「シンプルだけど、カカオの香りが中のアーモンドと本当によくマッチしてるもの。口溶けも滑らかで柔らかくて」

「研究したんやで、アルと」

「まだおかあちゃんたちが若かったころやろ? 結婚したての頃や言うてたな」

「そや」シヅ子はその箱を開けながら言った。「このチョコレート売りに出した時、わたし、ようやくアルと夫婦になったんやなあ、って実感したで」

「へえ」

「思い出のチョコレートなんですね」

「あの頃からレシピはちょっとも変わっとれへんねで」

「すごいですね」

「あの頃からよう売れよった。ありがたいこっちゃ」

シヅ子は箱からそのチョコレートを一粒取り出して、感慨深げに口に入れた。そして膝元に置いていた茶色の革の表紙が所々めくれたアルバムをテーブルに載せた。

「アルバム?」ケネスが言った。

シヅ子は何も言わずに表紙をめくり、中程のページを開いてケネスとマユミの前に置き直した。

それはきちんと正装をした人たちの、少し黄ばんだ集合写真だった。背景は花壇のある芝生の庭。それぞれ10人ほどが並んだ列が4つ。あまり大きな写真ではないので、それぞれの顔は小さく、あまりはっきりとわかる状態ではなかった。その集合写真の下には何の変哲もないコスモスの花を写したものが貼り付けられている。

「そのみんなで撮った写真、わたしがどこにおるかわかるか? ケネス」

ケネスは眉間に皺を寄せてその写真に目を近づけた。

「……わからへん。どこにいるんや、おかあちゃん」

「三列目の右から二番目や」

「これ……かな?」ケネスと一緒にそれを見ていたマユミが指を置いた。

シヅ子は身を乗り出し、その指の先を見た。「そう、それや」

「へえ!」ケネスは驚いて言った。

「どや? かわいいやろ」

「ほんとにかわいいですね、お義母さん」マユミが興奮したように言った。「おいくつの時ですか?」

「21や。わたしが最初に就職した福祉施設で撮った集合写真や」

「ほんまめっちゃかいらしな。今のおかあちゃんとは雲泥の差やな」

「ほっといてんか」

シヅ子はケネスを睨んだ。

「それな、毎年年度初めの四月に撮る集合写真なんや。就職したてでわたしめっちゃ緊張しとった」

「確かにそんな顔しとるな。で、このコスモスは何やねん。四月に咲くわけあれへんから、この集合写真撮った頃のやないな」

シヅ子は少し声を小さくして、躊躇ったように言った。「ああ、それは後ろの花壇で秋に咲いとったコスモスやな」

ケネスは小さく肩をすくめた。「おかあちゃんコスモス好きやからな」

「一枚めくってみ、次のページ」

シヅ子に促され、ケネスはページをめくった。その瞬間、ケネスは感嘆の声を上げた。「おお!」

「わあ!」マユミも言った。「ケニーそっくり! これ、お義父さまですか?」

それは一軒のお菓子屋の前で撮られた若い男女のツーショット写真だった。

「そや。ほんまよう似とるわな、あんたと若い頃のアルバート」少し呆れたようにシヅ子はケネスを見た。

「この写真のおかあちゃん、なんか申し訳なさそうな顔しとるな」

シヅ子は一つ小さなため息をついた。

「これも同じ頃の写真なんやろ?」

「わたしが……」シヅ子は一度言葉を切り、またため息をついた。「仕事を辞めて帰ってきてすぐの頃や」

「親父はめっちゃ嬉しそうな顔しとんのに、なんでこないな辛気くさい顔しとんねん」

シヅ子は黙っていた。

「仕事、長続きせんかったんか? もしかして」

シヅ子は黙ったまま頷いた。

「やっぱ訳アリなんやな? その話がしたいんか? おかあちゃん」

「さすがアルの息子やな。ええ勘しとるで」シヅ子は低い声で言った。

ケネスはデキャンタからマユミのカップにコーヒーを注いだ後、自分のカップにも傾けた。

シヅ子は呟くように口を開いた。「暖炉の薪は、始めなかなか火がつかんねけど、一度燃え始めたら下に熾きができて、新しい薪入れてもすぐに燃えて暖かくなるねんで」

「何やの、おかあちゃん、急に……」

シヅ子は一度振り向いて背にしていた暖炉に目をやったあと、すぐにテーブルに向き直った。

「紙燃やすのんとはワケが違うねん。紙切れは一気に眩しいぐらいに燃え上がるけど、すぐに火は消えてまう」

シヅ子は独り言のようにそう言って、目の前に置かれたグラスをじっと見下ろした。

「おかあちゃん……何が言いたいんや?」

ケネスは箱の中から一粒艶やかなチョコレートを取り上げた。そして隣に座ったマユミの手を取り、手のひらを上に向けて、その上に乗せた。マユミはありがとう、と言ってケネスに微笑みを返した。

シヅ子は、顔を上げ、向かい合って座った息子夫婦に静かに語り始めた。

「わたしの昔話、聞かしたるわ」

《目次》 1.老夫婦 2.温かな職場 3.寂しさの行方 4.重なり続ける罪 5.たどり着いた場所 6.罪作りな優しさ 7.知られざる思い 8.半世紀の時を経て あとがき