Twin's Story 外伝 "Hot Chocolate Time" 第1集

第10話 一人エッチタイム

「こんばんは」

「おや、真雪。いらっしゃい」

「おじゃましていい? ミカさん」

「もちろん。上がりな」

五月のとある金曜日、海棠家を訪ねた真雪はTシャツにショートパンツ姿だった。

「もうすっかり夏の装いだね、真雪」リビングにミカがコーヒーのカップを二つ持って入ってきた。

「今日なんかすっごく暑かったよね。地球は確実に温暖化が進んでるよ」真雪は笑いながらカップを手に取った。「いただきます」

ミカもカップに手を掛けた。「アイスコーヒーの方が良かった?」

「ううん。あたし暑い時でもホットが好き。この香りが好きだから」

「あたしも」ミカは笑った。

真雪18歳、高校を出て動物飼育の勉強のために専門学校に通い始めた。

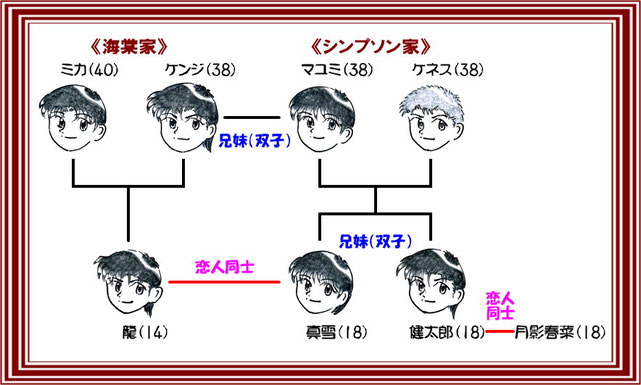

シンプソン真雪の母、シンプソン・マユミには双子の兄がいた。その兄、海棠ケンジの妻が、真雪と今向かい合っているミカである。つまり、真雪はケンジ、ミカ夫婦の姪にあたる。

真雪自身にも双子の兄、シンプソン健太郎がいて、現在はお菓子作りの専門学校に通っている。シンプソン家は町の名スイーツ店『Simpson’s Chocolate House』だ。現在のメインシェフは真雪たちの父親、名ショコラティエのケネス・シンプソン。その父アルバートに続く二代目である。

一方ケンジとミカの間には一人息子の龍(14=中三)がいた。真雪と健太郎にとってはいとこにあたるこの少年は、去年の夏から真雪と交際を始めた。交際を始めて数日で二人は深い関係になり、今では、度々お互いの家に泊まりに行っては抱き合って、愛し合って、癒し合って眠る、という熱々の日々を送っていた。

龍の両親ケンジとミカは、町唯一のスイミングスクール『海棠スイミングスクール』を共同経営している。そこには健太郎と龍も通って指導を受けていた。真雪も時折スクールに顔を出して、小さい頃から親しんでいる水泳を続けていた。

ミカがカップから口を離して言った。「今日は? 龍と約束?」

「ううん。アポなし」真雪はにっこり笑った。「今日はバースデーパーティのご案内」

「そうか、ケネスは五月が誕生日だったな」

「その二日後が春菜の誕生日なんだ。二人いっしょに祝ってあげようと思ってね」

「へえ、いいね。うちも招待してくれんの?」

「もちろんだよ。春菜も海棠ファミリーがお気に入りだから」真雪は笑ってコーヒーを口にした。

春菜というのは、高三の時から真雪の兄、健太郎と恋人同士になっている月影春菜(18)のことである。高校時代から彼女と真雪は友人同士だった。

「そうそう、ミカさん、」

「なに?」

「ここに来る前に、ちょっとだけスイミングスクールを覗いたんだけどさ、今の時間って成人クラスでしょ?」

「そうだね。でも、うちの龍と健太郎もいただろ?」

「うん。いつも二人が金曜日のこの時間のクラスにいるってこと、知ってたから覗いたんだけど、観覧席に女子高生みたいなのが異様にいっぱいいたけど、あれはいったい……」

ミカはおかしそうに言った。「男どもの追っかけ」

「え? 追っかけ?」

「そ。成人クラスの前の時間が高校生クラスなんだけどね、そこに来てる生徒たちの中に、けっこうファンがいるんだよ」

「ファン?」

「ケンジと健太郎と龍の」

「はあ?」

「みんなイケメンでしょ、そこそこ。しかもそっくりだし」

「そ、そうなの?」

「父親にしたいケンジ、恋人にしたい健太郎、弟にしたい龍、なんだってさ」

「へえ。人気者なんだね、三人とも」

「でもみんな恋人がいるってこと知ってるから、妙なことしたりはしないけどね。今んとこきゃーきゃー言って見てるだけ」

「すごいね」真雪も嬉しそうにコーヒーをすすった。

「龍も中三。逞しくなったしね」ミカは真雪にウィンクをした。真雪は少し頬を赤らめた。

カップをテーブルに置いて真雪が訊いた。「ミカさん、龍ってさ、反抗期とかなかったの?」

「ちょっといらいらしたりすることはあったけど、あたしたちに反抗することは今んところないね」

「そうなんだ」

「あんたとつき合い始めたってことは大きいと思うよ。満ち足りてるんだよ、きっと」

「そうかな」真雪は照れて頭を掻いた。「じゃあさ、彼、あたしとつき合い始める前はどうだったの?」

「中一の頃の思い出っつったら、」ミカは思い出し笑いをしながら言った。「あいつ、けっこう部屋で一人エッチに耽ってたみたいだよ」

「えっ? 一人エッチ?」

「巨乳グラドルほしのあみの写真集、こっそり隠し持ってたのをあたしは知っている」

「ほんとに? あんなにちっちゃかったのに?」真雪は当時のちびっ子龍の姿を思い描いてくすくす笑った。「身体は一人前に成長してたんだね」

「潜在的にでかいおっぱいが好きなんだろうね。あんたもそうだし」

「なるほどね」

「それに、あたしのおっぱいに吸い付いたら、なかなか口を離そうとしなかったからね」

「えっ?! ミカさんのおっぱいに?」

「赤ん坊の頃だよ」

「なんだ、びっくりした」

「その写真集、いいおかずになってたみたい。一時期毎晩のように喘ぎ声が聞こえてたもん。部屋から」

「そうなんだー」

「なに、真雪嬉しそうに」

「いや、龍の一人エッチ、見てみたいな、と思ってさ」

「今夜リクエストしてみたら?」

「そうだね。言ってみようかな」

「でもね、あいつ、いっぱい出すんだな、これが。シーツのシミが異様に広範囲だったし、ゴミ箱もティッシュの山だったからね」

「え? いっぱい? 出す?」

「そ。白い液を。あんた知ってるんじゃないの?」

「た、確かにいっぱい……かも」

「そうか、真雪は龍しか知らないか。他と比較のしようがないね。でもそれはたぶん遺伝」

「遺伝?」

「父親のケンジも、量がハンパないんだよ」

「そ、そうなんだ」真雪は恥ずかしそうに言った。

「学生の頃、あたし彼にぶっかけられたことがあってさ、もう、出すわ出すわ、腹から胸からどろどろのぬるぬる」

「ちょ、ちょっと待ってよ。学生の時、って、ミカさんとケンジおじがつき合い始めたの、ミカさんの卒業間近だったんでしょ? もうそんなこと……」

「そう。あたしが四年生だった時の12月、彼の誕生日からつき合い始めたんだけど、実はね、あの人に液をかけられたのは、そのつき合い始める丁度一年前。ケンジの十九歳の誕生日」

「ええっ?! まだ恋人同士でもないのに、そんなこと? しかも誕生日って……」

「話せば長くなるけど、その時ケンジは酔っぱらってて、判断力が鈍ってたんだよ」

「にしても、身体にかけるなんて普通じゃないよ。ケンジおじがそんなことするとは到底思えないんだけど……」

「あたしをマユミだと思いこんでたんだ。その時」

「えっ? うちのママ?」

「そ。似てるでしょ? あたしたち。見た目」

「そう言えばそうだけど……」

実はケンジとマユミの双子の兄妹は、高校二年から19歳になる頃まで、禁断の関係だった。お互いの身体を求め合い、繋がり合う秘密の恋人同士だった。

「恋人のマユミだと思いこんだまま繋がって、あと少しでクライマックスって時に、あたしがマユミじゃないことに気づいて、慌てて抜いて、その始末」

「出しちゃったってわけなんだ。身体に」

「そ。でさ、ケンジ、その後ハダカのまんま床に土下座してあたしに謝りまくったんだよ」

「それでこそ、ケンジおじ」

「封印したい記憶ナンバーワンなんだってさ、彼にとって」

「でしょうね」

「でも、ほんとにすごい量だったよ。仰向けのあたしの身体からだらだら流れ落ちるほど。あたしも信じられなかったもの」

「そ、そんなに?」

「水鉄砲みたいに強烈な勢いだし、一回一回の量も多いし。その上反射の回数も、まだ出すの? ってぐらい何度も出すし。でも、その分あたしも長く感じていられるから嬉しいんだけどね」

「い、今もそうなの?」真雪は恥ずかしげに訊いた。

「うん。相変わらず。衰え知らずだね」

「龍もそうなのかな……」

「あいつがあんたの中でイった後が大変なんじゃないの?」

「そ、そうなのかな……。あたし、それが普通だって思ってるから……」

「そりゃそうだ」ミカは笑った。

玄関で声がした。「ただいまー。あっ! 真雪っ!」

「お、帰ってきたぞ、いっぱい発射しやがる男ども」

どたどたと足音がして、龍がリビングに駆け込んできた。「真雪っ!」そして真雪の横に座って身体を密着させ、彼女の脇に腕を回してぎゅっと抱き寄せた。

「さすがだね。靴見ただけで、真雪がいることがわかるんだ。それとも蛾みたいに匂いに引き寄せられてんのか?」ミカは笑った。「コーヒー飲む? 龍」

「もうすぐご飯でしょ?」

「ああ。もうあらかたできてる」

「当然真雪もいっしょに食べるんだよね」

「いい? ミカさん」真雪が訊いた。

「全然問題ないよ。だって、あんた今夜は泊まるつもりで来たんだろ?」

「それもいいの?」

遅れて入ってきたケンジが言った。「だめだ、とでも言おうもんなら、龍は暴れ出すだろうさ」

「確かに。龍の初めての反抗期になっちゃうね」ミカは笑ってキッチンに立った。

「あたしも手伝ってくるね、龍」

「えー、もうちょっといっしょにいようよ、ここで」

「まったく、甘ったれやがって」ケンジが言った。「どうせ夜、たっぷり一緒にいられるだろ」

◆

龍の部屋で真雪は入浴を済ませた彼を待ち構えていた。

龍が部屋のドアを開けたとたん、真雪は言った。「ねえねえ、龍、」

「なんだい?」

「お願いがあるんだけど」

龍は真雪といっしょにベッドの縁に腰掛けた。「なに? 今すぐ抱いて欲しい? いいよ。ほら、横になって」龍は真雪の身体を抱いて、ベッドに押し倒した。

「もう、焦っちゃって。ほんとは龍の方が早くあたしを抱きたいんじゃないの?」真雪は笑いながら龍の顔を見上げた。

「その通り。俺、もう君を抱きたくてしょうがないんだけど」

「その前に龍にしてもらいたいことがあるんだ」

「してもらいたいこと?」

「そう。一人エッチ」

「ええっ?! 一人エッチ? どうしてまた……」龍は真雪から身体を離した。

「龍がどれくらい液を出してるのか、あたし知りたいんだ」

「え、液?」

「うん。だから、やって。あたし見てるから」

「そ、それは相当恥ずかしい」

「ねえ、やってよー。お願い」真雪は懇願するように龍の目を見つめた。

「え? あ、あの……」

龍は困った顔をして真雪の視線を受け止めた。真雪は日頃あまりそういう風にあからさまに龍に甘えることはなかったので、たまにそんな目で見られると彼は真雪の頼みを拒否できないのだった。

「わ、わかったよ。で、でも、ティッシュに出したらだめなんだよね?」

「できれば出してるとこ、見たい」

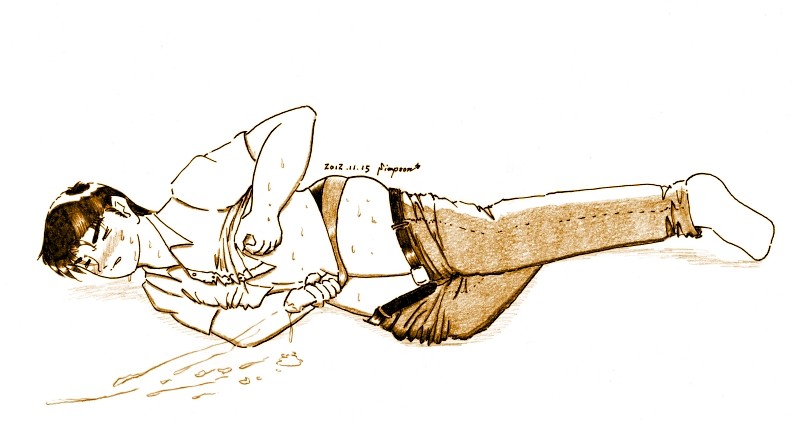

「じゃ、じゃあ、床に横になってしてみるよ。フローリングに出せば、どれくらい出たかがわかるし、後で拭き取るのも楽だし」

「そうだねっ」

「……真雪、そんなに楽しい?」

「うん。早くやって、早く!」

「わ、わかったよ……」龍は着ていたスウェットを脱ぎ始めた。

「あ!」真雪が叫んだ。「もう一つお願いしてもいい?」

「なに?」龍が上半身裸になった状態で訊いた。

「ちっちゃな水着穿いて、その上に中学の夏の制服着てやってよ」

「ええっ?! なに、それ」

「あたし龍の水着姿や制服姿に萌えるんだ」

「ほんとに?」

「うん。水着姿はスイミングで見てて、すっごくかっこいいっていつも思ってるし、あなたの制服姿見てると、思わず後ろから抱きつきたくなるんだよ」

「そうなの……」龍は呆れたような困ったような顔をした。

「水着はできるだけちっちゃなのね」

「じゃ、じゃあ、ジュニア用……。まだ穿けるかな……」

龍は、真雪に言われた通りに、ぱつぱつのビキニタイプの水着を穿いて、夏の制服を身につけた。

「いやん、素敵っ!」真雪は思わず背中から龍に抱きついた。

龍は顔を後に向けて言った。「……真雪、今日は何だか変だよ。何かあった?」

「早く、早く横になって、やってみてよ、龍」

龍はフローリングの床に横たわり、ズボンのベルトを緩め始めた。「そう言えば、真雪は前に俺の出すとこ、見たことあるじゃん。君んちのバスルームで」

「え? あ、そう言えばそうだね。あたしたちが初めて繋がった日に、一緒にお風呂に入ったよね」

「そう。その時君、手で俺をイかせたじゃん。あの時一度見てるでしょ?」

「あの時もいっぱい出したよね。そうだったそうだった。うん。いっぱいだったね、いつまでも出してたし。そうか、あれからもう一年が経つんだね。あ、全部脱がないでね」

「え?」

「シャツをめくって、」

「え? こ、こう?」龍は緩めたズボンから半袖の白い開襟シャツの裾を抜いて、胸のところまで持ち上げた。

「それから、ズボンを膝まで下げて、そうそう」

龍は言われた通りに水着を穿いた下腹部を露わにした。「や、やっぱり恥ずかしいよ、真雪」

「水着をちょっとだけ下げて、上からあなたのを出して、手で刺激してみてよ」

「あ、あのさ、真雪も協力してくれない?」龍が赤面したまま言った。

「え? 協力?」

「俺の一人エッチのおかずになってよ」

「おかず?」

「そ、そう。真雪のおっぱい見ながらやりたいな、俺」

「えー?」

「見せてくれないと、やんないからね」龍は拗ねたように言った。

「もう、わかったよ」真雪もスウェットを脱ぎ、少し恥ずかしげに龍を見ながらブラを外した。

「いいね。いつ見ても真雪のおっぱいは最高だよ」

真雪がにやにやしながら言った。「ほしのあみのおっぱいと、どっちが萌える?」

「えっ?!」龍はさらに赤くなった。

「あたしも巨乳グラドルになれるかな?」

「な、なんでそんなこと……」龍は冷や汗をかき始めた。

「今も持ってるの? その写真集」

「母さんめ……!」

「ふふ、健全だよ、龍。思春期の男のコって、みんなそんなものなんじゃない?」

「まったく、もう……」

真雪はショーツ一枚の姿になった。「これでいい?」

「そこに横になってよ。俺のがかからないように少し離れて」

「かかってもいいけど」

「だめっ!」

「そ、そんなに力一杯拒絶しなくてもいいでしょ」

「とにかく、離れて」

「このあたり?」真雪は龍から少し離れた場所に、同じように横になった。

「じゃあさ、真雪もやって、一人エッチ」

「あ、あたしも?」

「そうだよ。俺だけなんて不公平だろ。やったことある?」

「な、何度かはね。龍の身体を思い出しながら……」

「そう」龍は無邪気な子供のように、ひどく嬉しそうに笑った。

龍は静かに自分のペニスを手で刺激し始めた。すでにそれは大きく、硬くなって反り返っていた。龍はまず手のひらを舐め、それを先端に当ててさすった。「んん……」そして横になったまま、右手でペニスを握り、始めはゆっくり、そして次第に速く、大きく上下に動かし始めた。

「ま、真雪も……」

息を殺して龍の喘ぐ姿を見ていた真雪は、彼に促されて仰向けになり、右手をショーツの中に忍ばせた。そして中指を谷間にそっと差し込み、動かした。そして時々クリトリスを指先で刺激した。真雪の中がしっとりと潤い始めた。「んんんっ……」

龍は左手で自分の左の乳首をつまんだ。「あ、ああっ!」龍の身体が仰け反った。「も、もうすぐ……」

龍の呻き声が大きくなってきた。真雪は思わず自分の行為をやめ、彼の顔をじっと観察した。龍は苦しそうに喘ぎ、目を固く閉じている。息が荒くなってきた。

「ま、真雪、真雪っ! で、出る、んんん……うっ!」龍の目は半開きになり、つらそうな顔で歯を食いしばっていた。そして龍の身体が射精の反射と共に大きく何度も跳ね上がった。「んっ! んっ! んんっ!」びゅっ! びゅびゅっ! 信じられないほどの勢いで最初の数回の液は部屋の隅の方に飛んだ。

びくん、びくん……。

「す、すごい……。あんなにたくさん……まだ出るんだ……」真雪は思わず独り言を口にしていた。

龍の放つ液がダークオーク材の床に白い放射状のラインをいくつも描き続けた。脈動が弱くなっても、その先端から白い液はどくんどくんと溢れだし、床に広いどろどろの水たまりを作った。

はあはあはあはあ……。龍はゆっくりと目を開けて切なそうに真雪を見た。「真雪……」

「龍、すごい、すごいよ、ほんとにいっぱい出せるんだね。すごいすごい!」真雪は身体を起こして両手の指を胸の前で組み、少し涙ぐんで言った。

龍と真雪は全裸でベッドに並んで横たわっていた。

「卑怯者」龍が言って真雪の頬を軽くつねった。

「何でよー」

「真雪、途中でやめただろ」

「だって、龍のイく瞬間見て、感激しちゃったんだもん。あたし我を忘れちゃった」

「感激?」

「うん。あんなにたくさん、勢いよくあたしの中に出してくれてたって思ったら、嬉しくて」

「そ、それがどうして嬉しいんだよ」

「龍の想いでしょ? あたしへの。その力強さを感じちゃって……」

「そ、そう……なんだね」

「それに、イく瞬間、苦しそうな顔であたしの名前を呼んでくれたし、出し切った後のあたしを見つめるあの切なそうなまなざし。もうあたし、胸きゅんきゅんだよ……」

「そんな顔してたんだ、俺……」

「ケンジおじもいっぱい出すんだって」

「え? 父さんも?」

「そう。大学時代にね、彼、ミカさんの身体にいっぱい掛けちゃったことがあるんだってよ」

「ホントに?!」

真雪は夕方ミカから聞いた二人の思い出話を龍に話して聞かせた。

「もう、びっくりするぐらいいっぱい出したんだって」

「笑える!」龍が言った。「そんなことがあったんだ、父さんたちに」

「龍もケンジおじのが遺伝したんだね」

「そ、そうだね」龍は照れたように頭を掻いた。

「龍、龍、」真雪は龍の身体をぎゅっと抱きしめた。「ごめんね、ごめんね、一人でイかせちゃって」

「真雪……」龍は真雪の豊かな胸に顔を埋め、抱き返した腕に力を込めた。「やっぱり俺、君の中でイきたい」

「うん。うん。イって。あたしもやっぱり龍と一緒じゃなきゃいや」

「今は?」

「大丈夫。ゴムなしでも」

「ほんとに?」

「心配しないで」

龍は真雪を仰向けにしてその口を自分の口で塞いだ。二人は激しく舌を絡め、唇を擦り合わせた。

いきなり彼は真雪の乳房を両手でぎゅっと掴んだ。

「んんっ!」苦しそうに顔をゆがめて真雪は思わず口を離した。「痛ーい。龍、乱暴」

「言っとくけど、俺、おっぱいは、ただ見てるだけじゃ満足しないんだからね」

「何が言いたいの?」

「ほしのあみのおっぱいは触れないでしょ?」

そう言うと、龍は真雪の乳首にむしゃぶりついた。

2013,7,28 最終改訂脱稿

※本作品の著作権はS.Simpsonにあります。無断での転載、転用、複製を固く禁止します。

※Copyright © Secret Simpson 2013 all rights reserved

ホーム|Chocolate Time シリーズ 本編第1期 本編第2期 外伝集|Chocolate Time シリーズ総合インフォメーション