Twin's Story 10 "Cherry Chocolate Time"

《1 チェリー》

「サクランボが届いてるよ、龍」家の中から母ミカの声がした。

「えっ! ホント?」玄関で靴を脱いでいた、学校から帰ったばかりの龍は、急いでキッチンへ駆け込んだ。

「やったー!」龍は箱いっぱいのその赤い、つややかなサクランボを早速つまんで食べ始めた。

「こ、こらっ! つまみ食いするな!」

「『シンチョコ』にも届いたのかな」

「たぶんね」ミカはまたまな板に向かった。

毎年夏になると、ケンジの伯父からたくさんのサクランボが海棠家とシンプソン家に送られてくる。それとは別に

『Simpson's Chocolate House(シンチョコ)』(『Simpson's Chocolate House』について)のシェフ、ケネスは山形のその『海棠農園のサクランボ』を毎年契約購入していて、届いたサクランボは茎を外し、種を抜いて、店で砂糖漬けやラム酒漬けにする。そしてそれはチョコレートの中に仕込まれ、冬季限定の『Cherry Chocolate』シリーズとして販売されるのだった。

「俺、確かめてくる」

「何を? どこに?」ミカが振り向いて言った。

「届いたかどうか、『シンチョコ』に」

「んなこと言って、お前真雪に会いたいだけだろ」

「行ってくる」龍は箱のサクランボをひとつかみして、キッチンを走り出た。

「夕飯までには帰ってくるんだぞ!」

◆

「届いてるよ」真雪が店の入り口で龍を出迎えた。

レジのあるカウンターの奥に、大きな段ボール箱が二つ、重ねられていた。

「さあ、明日から忙しくなるで」ケネスが言った。

「サクランボの加工だよね、ケニー叔父さん」

「そうや。半分は砂糖漬け、ほんでもう半分はラム酒漬けや。加工が済んだら、龍にも試食させるよってにな、期待しててええで」

「いつもありがとうね」

真雪が龍を手を取って言った。「あたしの部屋で少し食べようか、龍」

「いいね。食べよ」

海棠龍――今年高校に入学したばかりの15歳――は、海棠ケンジ(39)、ミカ(41)夫婦の一人息子。

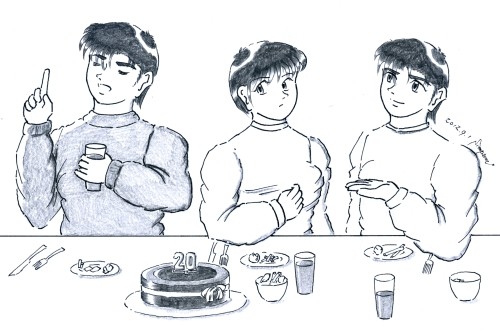

龍の父親ケンジの双子の妹マユミは、町の有名スイーツ店『Simpson's Chocolate House』の現在のメイン・シェフ、ケネス・シンプソン(40)と19の年に結婚して、これも双子の子をもうけた。今年の12月に二十歳を迎える息子、健太郎と娘、真雪の二人である。

龍はそのいとこの真雪と二年前の夏からつき合い始めた。幼なじみだった二人はすぐに深い仲になり、今も熱々の関係を続けている。

真雪の部屋に入った二人は、仲良く床に座ってサクランボをつまみ始めた。

「毎年のことだけど、美味しいね」真雪が言った。

「山形産だし、旬だしね」龍はサクランボを茎ごと口に放り込んだ。

「茎ぐらい外したら?」

龍は手のひらに種だけ出して、口をもごもごさせ始めた。

「何してるの?」真雪が手を止めて龍を見た。

「じゃーん!」次に龍が手のひらに出して見せたのは、結び目のできたサクランボの茎だった。

「わあ! すごい、龍、器用な舌だね」

「サクランボの茎を口の中で結べるのは、キスが上手な証拠なんだってよ。知ってた? 真雪」

「ホントに?」真雪は懐疑的な目で返した。

「ホントに?」龍が同じように真雪に訊ねた。

「上手だね、確かに龍は」真雪は笑って龍に顔を近づけ、両肩に手を置いて唇を重ねてきた。龍は真雪の背中に腕を回して、唇を吸い、舌を口の中に差し入れた。そうして二人はお互いの唇や舌を味わった。真雪は今まで食べていたサクランボの香りが口の中から身体中に広がっていく気がした。

「チェリーってね、」口を離した真雪が言った。「未経験のコ、っていう意味の英語のスラングなんだよ」

「知ってる。『童貞』っていう意味なんでしょ?」

「元々女のコのことを言ってたらしいよ。男のコのことは『チェリーボーイ』」

「じゃあ俺、真雪のチェリーを頂いちゃった、ってことだね」

「あたしも龍のチェリーをその時もらっちゃったんだね」

「お互いに摘み立てのチェリーを食べさせ合った、ってことか」龍が言って笑った。真雪も笑った。

「で、どう? 学校は」龍が訊ねた。

「あたしのニーズに合ってる。とってもいい専門学校だよ」

「そう。良かったね。でも来年卒業だよね」

「うん。今年の冬には一週間の実習もあるんだよ」

「実習? どこで?」

「水族館」

「そうなんだ」

高校を卒業し、真雪が今通っている学校は、動物の飼育に関する専門的な勉強をするための専門学校だった。いろいろな動物の生態から身体の仕組み、飼育方法などを実習を通して身につけていく。卒業後は動物の飼育員や調教師、インストラクターなどの職が待っていた。

「龍は? 高校は楽しい?」

「もう、最高だよ」

「写真部って珍しい部活だよね」

「そうなんだ。近くの高校に写真部があるなんて、ラッキーだったよ」

「部員は多いの?」

「うん。けっこういるよ。みんなカメラおたくや写真オタク。当たり前だけどね」

「先輩は優しい?」

「思ったよりね。中でもカスミ先輩っていう三年の先輩がすごく親切にしてくれる」

「龍、」真雪が少し睨んだように龍を見た。

「なに?」

「あなたそのカスミ先輩に優しくされて、ふらふらと……」

「あははは、それはないよ。真雪がすぐそばにいるのに、それはあり得ない」

「大丈夫かなー」真雪は龍の頭を小突いた。

「あっ! 信用してないな」

「嘘だよ、ごめんごめん」

◆

――12月4日。

「誕生日、おめでとー!」ケネスの家の離れの一階の広いリビング。ケネス夫婦、アルバートとシヅ子、海棠一家、そして主役の健太郎と真雪がテーブルを囲んで祝杯を上げた。

「ハニーたちも大人の仲間入りやな。おめでとうさん」シヅ子が微笑みながら言った。

「こういう時は便利やな」ケネスが言った。

「何がだよ」ケンジがワイングラスを片手に訊いた。

「うちがこんな商売やってることやんか」

「確かにね」ミカが言った。「ケーキもスイーツも自由自在だからね」

「ケン兄、春菜にはいつ祝ってもらうの?」真雪が訊いた。

「ルナとは明日会うことになってる」

「ほな、ケーキ、持っていき」シヅ子が言った。「春菜さん、スイーツ好きなんやろ?」

「うん。ありがとう、グランマ」

「そうそう、今年もできたよ、」マユミが龍に向かって言った。「『Cherry Chocolate』シリーズのチョコレート」

「ほんとに?」

「ああ、来週から発売開始や」

「形の崩れて使えなかったのがこれ。食べてみて。味は変わらないから」マユミが白い皿に盛られた、加工済みの赤いサクランボを見せた。

「どれどれ」龍が手を伸ばした。

「そっちはラム酒漬けだぞ」ケンジが言った。「子どもは食べちゃだめだろ」

龍は構わずそれを口に放り込んだ。

「うまい! うまいじゃん。からいけど」

「お前、本当にわかって言ってんのか?」

「龍はあと四年、待たなあかんなあ」シヅ子が言った。

「お前はこっち。まだこっちで十分だ。お子ちゃまなんだから」ミカが言って、砂糖漬けのサクランボを龍に与えた。

「二十歳になったって言ってもさ、ケン兄はともかく真雪はお酒、飲めるの?」龍が隣に座った真雪に目を向けた。

そのまた隣に座っていた健太郎が龍を睨んだ。「なんだよ、『ケン兄はともかく』って」

「ケン兄、飲んだことあるんでしょ? お酒」

「ないね」

「ほんとにー?」

「ビールは苦いしワインは渋い。まだうまいとは思わないね」

「飲んだこと、あるんじゃん」

「ま、無理せんでも、そのうちうまいと思えるようになるがな」ケネスが言った。

「と言うか、必要になる時が来るよ」

「必要な時って?」真雪がケンジに訊いた。

「仲間と盛り上がる時、寂しくて泣きたい時、昔を懐かしむ時、いろいろな場面でな。酒が助けてくれることは多いぞ」

「そうなんだ」

「でも、」ミカが言った。「気をつけないと、酒に飲まれて、不本意なことをしでかすこともあるから気をつけな」

「それって酔っぱらってわけがわからなくなる、ってこと?」真雪がおかしそうに言った。

「それだけやのうて、」シヅ子が口を開いた。「酔った状態ってな、自分の心が迷ってしまう時があんねん」

「迷う?」真雪が訊いた。

「そうや。もうどうでもいい、とか、なるようになる、とか、やけになってしまうことがある。そうなったらちょっと困ったことになるなあ……」

「そうだぞ、そんな酒の飲み方だけはするなよ、真雪も健太郎も」ミカが言った。

「お前が言うか」ケンジが言った。

「酒は心を迷わす……、か」健太郎が隣でつぶやくのを、真雪はこの時、ほとんど他人事のように聞いていた。

★この時のシヅ子の発言は、過去の彼女の経験からくるものです。その半世紀も昔の出来事はこちら『Twin's Story 外伝 "Hot Chocolate Time"第3集第2話 忘れ得ぬ夢~浅葱色の恋物語~』

◆

「真雪っ!」龍は我慢できない様子で真雪を抱きしめた。「龍!」真雪も龍の背中に腕を回した。

真雪の部屋で二人はベッドに倒れ込んだ。そしてまた長く、熱いキスをした。

「ああ、龍、龍、」「真雪、」

龍は真雪のパジャマのボタンを焦ったように外した。真雪は少し頬を赤らめたまま、じっとして龍の目を見つめた。ボタンを外し終わった龍もその目で真雪の視線を受け止めた。龍はさらに静かに真雪のパジャマのズボンを脱がせた。「真雪、何だか、今日は大人っぽいね」

真雪は黒いブラとショーツを身に着けていた。「今日からあたし、大人だから……。龍も、早く大人になってよ」

「うん。行くよ。すぐに」龍は真雪の背中に腕を回した。「あれ?」

「ふふ、龍、このブラね、ホックは前にあるんだよ」

「え?」龍は身体を起こしてそのブラを見た。「あ、ここか」

そして膨らみの間にあるホックに手を掛けた。「前にあるんだ、外すとこ」

「フロントホック、って言うんだよ」

「へえ」

「こっちの方が、楽でしょ?」

「俺、後ろで外す方がいい」

「なんで?」

「その時真雪をぎゅって抱けるじゃん」

「もう、せっかく買ったのに。高かったんだから」

「ごめん。俺、好きだよ、やっぱり、フロントホック」

「わざとらしい」真雪は笑った。

ブラを外し終わった龍は両手で真雪の両方の乳房をそっと包み込み、静かに撫で始めた。時折指の間で乳首を挟み込んだ。「ああん……」真雪は小さく呻いた。

「柔らかで、気持ちいいよ、真雪」

「んっ……。りゅ、龍……」真雪の息がだんだんと熱くなっていった。

龍は真雪の左の乳首を咥えた。「んっ!」真雪の身体がビクンと動いた。龍は時間を掛けてその乳首を舌で、唇で味わった。そして同じように彼女の右の乳首も慈しんだ。真雪の身体の奥からゆっくりと、大きな熱いうねりが押し寄せてきた。

龍は舌を腹部から秘部へと滑らせた。そうして柔らかな茂みをかき分けて、充血して特に敏感になっているクリトリスに到達させた。「ああああっ!」真雪の身体の中のうねりが身体の表面に到達し、一気に弾けた。「龍っ!」がくがくがく。真雪の身体が痙攣し始めた。龍は舌でその小さな粒を舐めた。まるでサクランボの茎に結び目を作るように盛んに小さく動かした。その度に真雪は大きく喘ぎ、身体を波打たせた。

龍が舌をクリトリスから離すことなく、指を谷間に挿入し始めた。人差し指を優しくねじり込ませ、内壁を撫でた。「んあああああ!」真雪の息がどんどん熱くなっていく。龍はさらに中指を差し入れた。そして同じように内側をくまなく撫でた。「龍っ! あ、あたしっ! イっちゃうっ!」びくびくびくっ! 真雪の身体がひときわ激しく脈打った。「あああああーっ!」叫びながら真雪は龍の頭を手で抱えた。

「龍、龍っ! あ、あたしも!」

龍は一度上半身を起こした後、真雪の身体を抱きかかえて、ベッドの上で仰向けになった。今度は真雪の身体が龍に覆い被さった。時々ぶるっと震えながら、真雪は焦ったように龍の黒いビキニのショーツを脱がせると、飛び出したペニスに手を添えた。そして口を大きく開き、深く咥え込んだ。「ううっ!」今度は龍が呻いた。「ま、真雪っ……」

真雪は時折髪をかき上げながらその行為を続けた。舌で先端を舐め、深く吸い込み、唇で挟み込み、また先端を舐め、そのわずかな割れ目に舌先を詰め込んだ。「うあああっ!」龍は、初めて感じる尿道口への刺激に大きく喘いだ。龍は真雪の頭をがしっと手で押さえた。それでも真雪は龍のペニスを咥え、口に出し入れした。

「だっ、ダメだ! 真雪、も、もういい、もういいよ、放してっ!」

真雪は動きを止め、ゆっくりとペニスを解放した。真雪の唾液で濡れそぼった龍のペニスは最大級に大きくなり、びくん、びくん、と大きく脈打っていた。「あ、危なかった……」龍が荒い息のまま言った。

「龍、あたしに入れて……」真雪は仰向けになった。龍は真雪から身体を離し、膝で立ったまま、自分のペニスに薄いゴムの避妊具を素早く装着した。

「もう、すっかり慣れたね、龍」

「うん。おかげさまで」龍は笑った。

「もう、そろそろ安全な時期だと思うけどね」

「いや、万一ってこともあるでしょ」龍は真雪の身体に覆い被さり、彼女の唇を吸った。真雪も龍の首に手を回した。龍の硬くて温かい持ち物が自分の股間に当たって脈動しているのを真雪は感じた。そのことで、また身体の奥から熱い波が押し寄せてくるのを感じていた。

キスを続けながら真雪は脚を大きく開いた。そして龍のペニスに手を添えた。龍は少しだけ腰を浮かせた。ほどなく真雪の手によって龍のペニスは真雪の身体に入り込み始めた。「んんんんっ!」龍は呻いた。「んっ、んんんっ!」真雪も呻いた。まだキスは続いていた。

龍は腰を前後に動かし始めた。「んっ、んっ、んっ、」そしてその動きを次第に速くした。「んんっ、んっ、んっ!」真雪もその動きに合わせ、腰を動かし、同じリズムで呻いた。

二人はずっと口を離さなかった。

腰の動きと二人の呻き声が大きく、間隔が短くなった。真雪の身体が細かく震え始めた。そして……。

「んんんーっ!」「んんっ!」二人は同時に大きく呻いた。

密着していた二人の腰の動きも止まった。次の瞬間!

びくびくびくっ!

龍の射精の始まりと共に、真雪の身体が激しく痙攣した。「はあっ!」ようやく離れた二人の口から、同じように熱い吐息が吐き出された。とっさに真雪は龍の身体をきつく抱きしめた。そして龍は真雪の、真雪は龍の名を叫び続けた。

「ま、真雪、真雪真雪っ! 真雪、真雪っ!」「龍! 龍、龍龍龍龍っ、龍、龍っ!」

◆

身体の熱がゆっくりと冷めていった。真雪は龍に抱かれながら、息を整え、静かに目を開けた。

「龍、」

「何?」

「とっても良かった」

「俺も、大満足」

「今日はあなたに、三回もイかされちゃった……」真雪は恥ずかしそうに言った。

「え? そうなの?」

「うん。あなたが舐めてくれた時と、指を入れてくれた時、そして最後」

「いいなー真雪は。オトコって一回きりだからなー」

「ごめんね」真雪は龍の前髪を指で撫でた。「その唯一の一回、ほんとに満足した?」

「したした。さっき言っただろ、大満足って」龍は笑った。

「ゴムつけてても大満足?」

「もちろん。逆に妊娠の心配しながらじゃ、絶対に満足できないよ。真雪の身体のこと考えれば、俺がちょっと手をかければいいことだし」

また真雪は目を閉じ、しばらく龍の胸に顔を埋めていた。そして彼女はそのまま言った。「あたし、大人になったって実感が、あんまりない」

「そりゃあね。誕生日が来たからって、いきなり大人になるわけじゃないよ」

「あたしの身体をそうやって気遣ってくれる龍の方が、あたしより大人、って感じがする」

「俺はまだ子どもです。マユ姉ちゃん」

真雪は目を開けて言った。「セックス、上手になったね」

「真雪が相手だからだよ。俺、君に教えられたようなもんだ」

「他の女のコ、抱いてあげたことないの?」

「何だよ、『抱いてあげた』って」

「龍がその気になれば、いくらでもチャンス、あるんじゃない?」

「あのねー、真雪は俺にそうやって浮気して欲しい?」

「して欲しくない」

「だったら変なこと、言わないでよ」龍がちょっとむっとしたように言った。

「ごめん。大人げないこと、言っちゃったね。大人のくせに」

「俺は、真雪以外に知りませんよ。マジで」

真雪は龍の頬を右手の指で撫でながら言った。「ねえねえ、龍、」

「何?」

「男の人ってさ、結局最後に出しちゃえば満足するんじゃないの?」

「って女のコはみんな言ってるみたいだけど、誤解だね」

「そうなの?」

「気障な話、してもいい?」

「え? 気障?」

「セックスはフルコース。抱いて身体を重ね合うオードブル、おっぱいはサラダ、身体中を舐めるのはスープ」

「へえ、うまいこと言う。じゃあキスは?」

「飲み物。経験が浅い頃は水だったけど、そのうちワインやカクテルのお酒になっていく。食事の間、何度も味わってどんどん気持ち良くなっていくんだ」

「すごい! いい喩え」

「そしてメインディッシュは挿入して果てること」

「セックスの余韻がコーヒーってとこ?」

「そう、そしてこの会話がスイーツだね」

「龍って、詩人。あたし見直した」

「実はこれ、最近読んだ本の受け売りのアレンジなんだ」

「それでも素敵」

「単純に、例えば一人エッチでイくのは、そこいらの店でラーメン食べるようなもんだね」

「ラーメン?」

「そうさ。食べたいと思っていきなりラーメンを食べる。そしてとりあえずお腹いっぱいになる」

「いいじゃない、お腹いっぱいになるんだったら」

「お腹いっぱいになるけど、満足しない。って言うか、充実感がない」

「なるほどね」

「俺は真雪にキスするのが大好きだし、抱きしめるのも大好き」

「あたしもだよ、龍」

「そして特に真雪のおっぱいのサラダが大好き」

「いつも時間掛けるよね、龍って」

「もう、一晩中真雪のおっぱいいじってても飽きないかもしんない」

「えー、やだ、そんなの。あたしが満足しないよ」

「わかってるって。そしてメインディッシュを食べる準備がクンニ」

「そしてあたしのフェラ、だよね」

「さっきの君のは、やばかった」

「そう?」

「あと五秒、長かったら、俺、メインディッシュに進む前に食事を終わらされてた」龍は困ったように笑った。

「しばらくすれば、また続きを食べたくなるでしょ? 龍は」

「だからさ、何度も言うようだけど、俺、君の口に発射するのは苦手なんだってば」

「気持ちいいと思うけどな」

「わかって言ってるの?」龍は呆れて言った。「いいの。とにかく俺は、いやなの。そうやって十分楽しんで、最後に真雪の中でイくのが、最高にいい気持ちになるセックスなんだから。だからイくのが一回だけでも大満足」

「男のコも気を遣ってるんだね」

「気は遣ってないよ。俺もそれまでの料理、たっぷり楽しんでるからね。真雪は?」

「あたしも今龍が言った通り。抱きしめられたり、舐められたりするの、大好きだよ。一番好きなのは龍のキス」

「好きだよねー、真雪。どうかすると離そうとしないもんね」

「だから今日は特に燃えた。あなたとキスしながらイったの初めてだった」

「そうだっけ?」

「そうだよ。もう最高に気持ち良かった。どっかに飛んで行ってしまう感じがした」

「だから最後は俺にしがみついたんだね」

「あたし、しがみついた?」

「もう、息が止まるかと思ったよ」龍は笑った。

「龍、」

「ん?」

「大好き」

「俺も」

真雪はまた龍の胸に顔を埋めた。