Twin's Story 3 "Mint Chocolate Time"

《1 バスルーム》

街路樹のそこかしこで蝉が鳴き競っている。強烈な西日が住宅街の家々を琥珀色に染め、むっとするような熱気の渦がその風景をゆらゆらと揺らめかせていた。

「ただいまー」

「おかえり、ケン兄」

「今日もめちゃめちゃ暑いな……」

肩からエナメルバッグを下ろしながらケンジが言った。「あれ? マユ、どうしたんだ? そんな格好で」

部活帰りのケンジを待っていたのは、ジーンズ、Tシャツにエプロンをつけたマユミだった。

「ハダカにエプロンの方が良かった? ケン兄」

「ばっ! バカなこと言うなっ!」ケンジはみるみる赤面した。

海棠家のケンジとマユミは双子の兄妹。それぞれ別の高校に通っている。一年前、彼らが高二の夏休みに、二人はお互いを想い合う気持ちに気づき、禁断の恋と知りながら、心と身体の赴くままに繋がり合ってしまった。それ以降ケンジとマユミは誰にも知られることなく、熱く甘い夜を過ごしてきたのだった。

「今日はうちの高校の保護者総会。ママもパパも3時頃から出かけてるんだ」

「そうか」ケンジはエアコンの下で、シャツのボタンを外し、襟をばたばたさせて肌にこびりついていた汗を飛ばした。

「夜は街で懇親会があるとかで、遅くなるって言ってた」

「なるほどな」

ケンジは振り向き、そわそわし始めた。

「夕飯は勝手に食べて、って言われたから、あたしが二人分のごはん作ってるんだ」

「二人分……」

マユミはケンジの顔を見て微笑んだ。「ケン兄とあたしの二人分」

「マユー」ケンジは照れたように、しかし満面の笑みを湛えてマユミに近づき、その肩に手を置いた。

「だから今夜はケン兄と二人っきりだよ」マユミも笑顔を弾けさせてはしゃいだ。

「そうか! じゃあ今から心置きなくいちゃつけるな」ケンジはマユミをぎゅっと抱きしめて首筋に鼻を押し当て、くんくんと匂いを嗅いだ。

「やだー、ケン兄のエッチ」

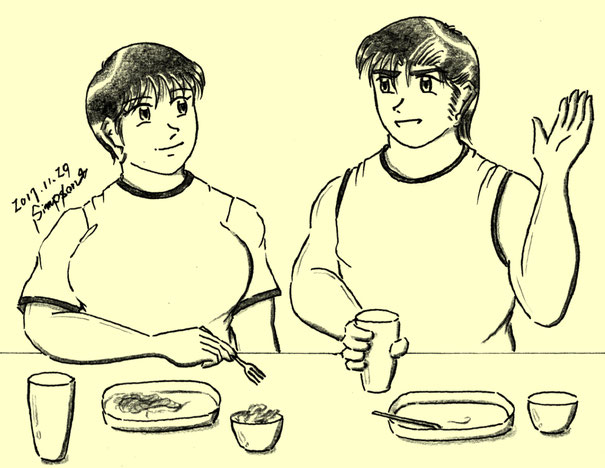

二人は、マユミ手作りのクリームソース・パスタを食べ始めた。

「マユの作るパスタはうまい。いつもながら」

「ありがとう、ケン兄。嘘でもうれしい」

「嘘じゃない。前からそう思ってた」

マユミはにこにこしながらケンジの顔を見つめた。「ケン兄って、何でも美味しそうに食べるから好き」

「だって本当にうまいもん」

「サラダも食べてね」

「うん」

二人はまるで新婚の夫婦のように睦まじい夕餉のひとときを過ごした。

食事を先に済ませたケンジが立ち上がって、冷蔵庫の横のキャビネットに置かれたコーヒーメーカーに、挽いた豆をセットした。そしてそのまま顔をマユミに向けた。

「紅茶の方が良かったか? マユ」

丁度最後のパスタのかけらを拾い終わって、口に入れたマユミが目を上げた。「え? どうして?」

「だって、おまえコーヒーは苦いからイヤだ、って言ってただろ」

「いつの話だよ。あたしもうコーヒー大丈夫だよ。ケン兄と飲むようになって、すっごく美味しいって思えるようになったもん」

「そうか……」ケンジは少し切なそうな顔で微笑んだ。

「一緒に飲も、ケン兄。横に座って」

ケンジが揃いの二つのマグカップにドリップしたてのコーヒーを注いで、テーブルに戻り、マユミの横の椅子に座り直して、彼女に身体を近づけ、寄り添った。

「ありがと、ケン兄」

「いや、俺の方こそ。マユ、ありがとうな。夕飯、めっちゃうまかった」

「そう。良かった」

コーヒーを一口すすったケンジがぽつりと言った。「なんか、ちょっと申し訳ないな……」

「え? なにが?」

「だって、俺、マユにいろんなことやってもらってるのに、お返しができなくてさ……」

「そんなの全然気にしてないよ、あたし。それに今日の夕飯もあたしが好きでやったことだし」

「お、俺もおまえにいろいろしてやりたいけど、何もできなくて……。ごめん」

マユミはしばらくじっとケンジの顔を見た後、明るい声で言った。

「じゃあさ、またチョコ買ってきてよ」

「そんなんでいいのか?」

「ケン兄が買ってくれるチョコ、それだけで格別においしいから」そう言って笑うマユミを見て、ケンジは胸に熱いものがこみ上げてくるのだった。

マユミが立ち上がった。「先に食器、洗っちゃうね」

「え? あ、うん」

ドリップされた残りのコーヒーをカップに注ぎ足して、ゆっくりと味わいながら、ケンジは食卓から愛しいマユミの後ろ姿を見つめていた。

マユミは食器を片付けながら言った。「ケン兄、」

「ん?」

「今日はいっしょにお風呂入ろうよ」

ぶ~っ!

ケンジは派手に口の中のコーヒーを噴いた。「な、何だって?!」

マユミは振り向いて言った。「だって以前は毎日いっしょにお風呂入ってたじゃん」

「お、おまえ、も、もう俺たち高校生の、仮にも男女だぞ! い、い、いっしょに風呂だなんて……」

「今さら何照れてんの? それ以上の関係じゃない、あたしたち」

「そ、そりゃまあ、そ、そうだけどさ……」

ケンジは真っ赤になって椅子に縮こまりもじもじしていた。

マユミはくすっと笑った。「ケン兄、かわいい」

◆

「さ、先に入ってるから、マユ」

「うん」

ケンジは服を脱ぎ、浴室に入った。そして掛かり湯をしてバスタブに身体を浸した。すでに彼の中心にあるものは、硬く大きくなってビクンビクンと脈動を始めていた。

「ケン兄、入るね」ドアの外で声がした。「ほ、ほんとに入ってくるのか? マユ」

「もう脱いじゃったもん。今さら入るなって言われても無理だよ」

ケンジは首まで湯につかってすでに赤くなっていた。

すぐにマユミが浴室に入ってきた。湯気の中で白く柔らかそうな肌がますます輝いて見えた。

「ケン兄、赤くなってるよ。のぼせたんじゃない?」

「お、お湯にのぼせたんじゃない。おまえのハダカにのぼせたんだ」

「うれしい。でもそのままじゃほんとに茹だっちゃうよ。先に身体洗って」

「え? あ、ああ、そうだな」ケンジは身体中を真っ赤にして自分の股間をしっかりと押さえながらバスタブから出た。そしてマユミに背中を向けながらシャワーの取っ手に手をかけた。

「なに? ケン兄、なんなのその態度」

「だ、だって恥ずかしいじゃないか」

「恥ずかしい? あたしともっと恥ずかしいこといっぱいしたのに?」

「あ、あれとこれとは……」

ケンジの身体はあらためてみても逞しかった。がっちりとした上半身と丸くて形の良いヒップ。プロポーションは部活の同級生が言うようにモデル並みだった。マユミはその後ろ姿を見つめてため息をついた。

「ケン兄があたしのものだなんて、なんかもったいない気分」

「俺も、おまえが妹で最高に幸せな気分なんだぞ」

「ふふっ。嘘でも嬉しい」

「だから、嘘じゃないって」

ケンジは、シャワーを済ませて再びバスタブに戻るときも股間を両手で押さえてマユミから目をそらし、真っ赤になっていた。「マ、マユ、交代だ」

「うん」マユミは湯から上がった。

ケンジは、マユミがシャワーを浴びている間、また首まで湯に浸かり、バスタブの縁に手を掛けてその美しい身体をずっと見つめていた。濡れたショートヘアーが妙に色っぽかった。

彼は、不意にあのグラビアの切り抜きの写真を思い出した。それはケンジがマユミと深い関係になる前、一人エッチの度に利用していた、マユミによく似たモデルの水着姿の写真だった。健康的に日焼けした肌に、白い小さなビキニ。その写真と今目の前でシャワーを浴びているマユミの裸体が否が応でも重なって見えて、ケンジの鼓動はどんどん速く、激しくなっていった。

「あたしも中に入るね」

「えっ?!」

「いっしょに入ろうよ」

「そ、それは……」

ためらうケンジを尻目にマユミはケンジと対面して湯に浸かった。「さすがにもう狭いね。二人だと」

「そ、そうだな」

ケンジとマユミは向かい合って座った。ケンジは必死で股間を押さえ、相変わらずうつむいてマユミと目を合わせようとしなかった。

「もう! ケン兄ったら、ほんとにシャイなんだね」

ケンジは息を荒くしながら上目遣いにマユミを見た。

「マ、マユ、お、俺……」

「わかってるよ。ケン兄。もう押さえきれないんだよね」

マユミはケンジの首に腕を回してキスをした。そうしてしばらくの間、二人はお互いの唇と舌の感触を味わった。しばらくしてマユミは湯の中で硬く大きくなったケンジの分身を向かい合ったまま自分の秘部に導いた。

「マ、マユっ……」

いつもとは違って、ケンジがマユミの中に入るのには抵抗があった。ぎしぎしとではあったが、すでに受け入れの準備ができていたマユミの中に、すぐにケンジ自身は入ってしまった。

「あ、ああ……ケン兄……」

しかし、挿入の時の抵抗感によって、ケンジはいつもより早く登り詰めそうだった。「マ、マユ、俺、もう……」

「ケン兄、いいよ。イっても」

「で、でも……」

「あたしは大丈夫。後でベッドでたっぷり感じさせて」

マユミがゆっくりとケンジの上で腰を上下に動かし始めた。「あ、ああああ……」ケンジは苦しそうに顔をゆがめ、赤くなってのけぞった。

「も、もうダメだ! イ、イくっ! ぐっ!」

びゅるるっ! びゅく、びゅくっ! びゅくびゅくびゅく……。

二人はそのまましばらく抱き合ったまま、ケンジの呼吸が収まるのを待った。

その時――

車のエンジン音が家の方に近づいてきた。

「えっ?!」

ケンジもマユミも顔をこわばらせた。

その車はガレージに入ってエンジンを止めた。そして、ドアが閉められる音がした。

「やばい! 帰ってきた!」

繋がっていた二人は身体を離し、慌ててバスタブの中で立ち上がった。マユミの濡れた太ももの内側を、ケンジが彼女の中に放った白い液が幾筋も流れ落ちた。

「ど、どうしよう、ケン兄……」マユミは泣きそうな顔でケンジを見つめた。

「と、とにかくおまえは上がるんだ。早く!」

「う、うん」

マユミは急いで脱衣所に飛び出し、ストッカーに入れられていたバスタオルを引っ張り出して身体を拭いた。

玄関の鍵が開けられる音がして、間もなく兄妹の母親がリビングに足を踏み入れた。

マユミは最高にどきどきしている心臓のあたりを手で押さえて、平静を装い、ゆっくりとバスルームから出た。

「あら、お風呂だったの?」

「う、うん」

母親は厳しい口調で言った。「ちゃんとパジャマ着なさいよ。年頃の女のコが下着姿で家の中うろうろするもんじゃないわ」

「だ、だって今日は暑いし……」

「そんな格好、ケンジに見られでもしたらどうするのよ」

「ケ、ケン兄は……だ、大丈夫だよ。きっと」

「何が大丈夫なのよ」母親は呆れ顔をした。「ケンジだって年頃の男子なんだから、そんなあんたの姿を見て襲いかかってくるかもしれないでしょ」

マユミはムッとしたように言った。「ケン兄はそんな野獣じゃないよ」

母親はあからさまに怪訝な顔をした。「そんなこと、なんでわかるのよ」

「え? だ、だってそうでしょ? ケン兄は……とっても優しいし……」

「優しい? ケンジ、あんたにそんなに優しくしてくれてるの? 日頃」

「う、うん……」

「確かにあんたたちよく上で一緒にチョコレートタイムしてるもんね」

マユミの心拍数が少し上がった。

「どんな話、してるの? 二人で」

「べ、別に他愛もない話だよ」

母親は壁の鏡に向かって、メイクの確認をしながら言った。「他に何かしてるわけ? 時々音がしてるけど」

「えっ?! ど、どんな音?」

「夜中にぎしぎし音がしてるわよ。ほぼ毎日のように」

マユミは、自分の心臓が喉元まで上がってきたような気がした。

「そ、そうなの? あ、あたし寝てて気づかないな……」

母親はマユミに向き直り、眉尻を下げて小さくため息をついた。

「ケンジだわね、きっと。たしかにいつも夜遅くだし。まあ、何やってるかはだいたい想像はつくけどね」

母親はバッグと車のキーをテーブルに置いた。「年頃だから仕方ないわね」

マユミはほっとしたようにため息をついた。

「で、ママ、どうしてこんなに早く帰ってきたの? パパは?」

「懇親会はお父さんだけが出席。って言ってなかった?」

「聞いてないよ」マユミは反抗的に言った。

「あたしは飲めないから、ご飯だけ食べて帰ってきたの。後でお父さんを迎えに行かなきゃいけないしね」

「も、もう終わる頃じゃない? 宴会」マユミはリビングの掛け時計に目をやった。「む、迎えに行ったら?」

「さっき始まったばかりよ。あと二時間ぐらいはかかるんじゃない?」

「そ、そうなの……」マユミはちらちらとバスルームに目をやりながら言った。

「ケンジは?」

「え? あ、ケ、ケン兄は部屋で筋トレ中……じゃないかな」

「あんた上がったんなら、ケンジにお風呂入るように言ってちょうだい」

「う、うん。わかった」

マユミはめまぐるしい勢いで考えた。

母親が先に風呂に入るなどと言い出さなかったのは幸いだった。しかし、彼女がいきなり浴室のドアを開けるかもしれないという危険性も排除できない。そしてもし、ケンジが中にいることが解ったら、たった今まで自分と二人で中に入っていたことがばれてしまう。何とか母親の注意をそらせ、今、部屋にいるはずのケンジが、今から入浴するために階段を降りてバスルームに入った、という既成事実をでっち上げなければならない。

不意に母親がトイレに向かった。

ラッキー!

マユミは階段を大急ぎで上り、ケンジの部屋のドアを、わざと大きな音を立てて開けてから、大声で叫んだ。「ケン兄、お風呂いいよっ!」

それからマユミはドアをバタン、と閉め、ケンジの足音を真似てどすどすと階段を降り、バスルームのドアを開けた。

「ケン兄、」マユミは中に向かって声を潜めてケンジに呼びかけた。

「マユー」中から弱々しくくぐもったケンジの声がした。

「ケン兄は今お風呂に入ったことになってるから」

「う、うん。わかった……」

マユミはバスルームのドアを閉めて、足音を忍ばせながら階段を上り、自分の部屋に入ると、ベッドにバタンとうつ伏せに倒れ込んだ。

そして大きなため息をついた。

「危なかった……」