Twin's Story 5 "Liquor Chocolate Time"

《5 最後の夜》

シャワーの後、パジャマ姿のマユミは、二階への階段を上がっていった。そしてケネスの部屋のドアをノックした。「ケニー、開けていい?」

マユミがドアを開ける前に、それはケネスの手によって開けられた。「どないしたん? マーユ」

マユミはいきなり無言でケネスに抱きついた。「マ、マーユ!」そして何も言わずに唇を重ねた。

「んっ、んん……」ケネスは赤くなってうろたえた。マユミはそのままケネスの左の手首をつかむと、ブラをしていないパジャマ越しの自分の胸に強くあてがい、こすりつけ始めた。「んんっ、ぷはっ!」ようやく口を離したケネスは言った。「マ、マーユ、ど、どないしたん?」

「ケニー、抱いて、もう我慢できない!」マユミが叫んだ。

「ちょ、ちょっと待ちいや、」ケネスは部屋のドアを閉めた。マユミはケネスに抱きついたまま離れない。「あ、あのな、マーユ、あっ!」マユミはケネスの股間に手を伸ばし、パジャマのズボンに差し入れて、ビキニの下着越しに彼のペニスをさすり始めた。「あ、あああ、マ、マーユ……」

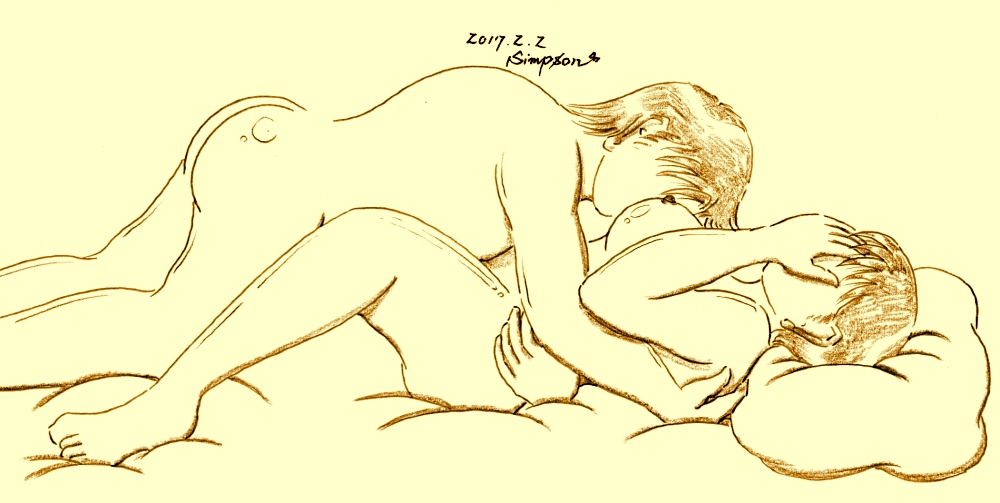

マユミはケネスをベッドに突き倒した。そして彼女はケネスをねじ伏せて、パジャマをはぎ取っていった。そして自分もショーツ一枚の姿になると、ケネスの身体を仰向けて身体を重ね、キスをした。舌を使った激しく濃厚なキスだった。そしてマユミはケネスの乳首を唇で刺激しながら手でケネスのペニスをさすった。「あ、あああ、マーユ、激しい、激しすぎや……」

マユミは黙ったままケネスの下着をはぎ取り、すぐに自分も全裸になった。そして彼女はケネスの両腕をベッドにしっかりと押さえつけたまま、彼のペニスを咥え込むと荒々しく口を上下させ、ケネスの興奮を高めていった。「あ、マ、マーユ、マーユっ! ど、どないしたんや、マーユ!」

まるで下になったケネスを征服するかのように、マユミはケネスに自分の身体に触らせることなく、彼を興奮の海に突き落とそうとしているのだった。

マユミはケネスに馬乗りになり、大きく反り返ったペニスを両手でつかんで自分の谷間に導いたかと思うと、一気に腰を落として自分のカラダを貫かせた。「あうっ!」ケネスが呻いて身体を仰け反らせた。

「あ、ああああん!」マユミがようやく声を出した。「ケニー、イって! あたしの中で、イって! お願い!」マユミは激しく腰を上下に揺すった。ケネスの性的興奮は一直線に高まった。「マーユ! マーユっ! も、もうイ、イく! イくっ!」彼が叫んだ。

「ケニーっ!」マユミも大きな声を上げた。

「出、出る! 出るっ! ぐううっ!」びゅるるっ! どくっ! どくどくっ! びゅるっ! びゅくっ! どくっ! どくっ、……どくっ…………どくどく……どくん……。

◆

明くる日、ケンジが翌日東京に戻ることにしていた、その夕方、マユミは家に帰ってきた。食卓を囲んで、海棠家の家族は夕餉の時間を過ごしていた。

「ここんとこ、シンプソンさんのところに世話になりっぱなしだな。マユミ」父親が言った。

「あたしね、たぶん短大卒業したら、ケニーんちに就職する」

「聞いた。いい話だ」

「母さんたちも賛成よ。あんたが今勉強していることがすぐに活かせる訳だしね」

「ありがとう、ママ、パパ」

「ところで、ケニーくんとはおまえ、どういう関係なんだ?」

マユミはちらりとケンジを見て言った。「付き合ってるよ」

「そうか、まあ自然の成り行きってところだろうな」

「あれ、パパ反対しないの?」

「反対する理由がないじゃないか」

「もしかしたら、結婚するかも」

「えっ?!」父親の箸が止まった。

「ま、まだ早いわよ」母親も慌てて言った。

「いいんじゃない?」ケンジだった。「いずれそうなるだろうしさ。今すぐってわけじゃないんだろ? マユ」

「うん。うまくいって短大出てからの話ね」

「大丈夫だよ、ケニーなら」ケンジが両親に向かって言った。「あいつならマユをきっと大切にしてくれるよ。心配ない」そう言ってケンジはマユミの方に向き直って微笑んだ。「心配ないよ」

「ケン兄との、最後の夜だね」

「そうだな……」

ケンジの部屋で、二人は灯りを落としてベッドに背もたれしたまま、並んでカーペットに座り、メリーのアソート・チョコレートを口にしていた。

「ケン兄が初めてあたしに食べさせてくれたチョコ……」

「お前が喜ぶ顔を見ている時が、あの頃俺は一番幸せだった」

「ケン兄、」

「ん?」

「今まで、本当にありがとうね」

「こっちこそ……」

マユミはケンジの肩に頭をもたせかけた。ケンジはマユミの髪をそっと撫でた。

「あたし、きっとまたケン兄に抱かれたくなる」

「俺も、きっとそんな気になる」

「あたしがケニーと結婚しても、時々抱いてくれる?」

「ケニーと、俺の彼女がいいって言ったら……」

「いるんだ……彼女」

「……」

「誰?」

「マユ、俺、大学で、」「待って! やっぱり言わないで」マユミがケンジの言葉を遮った。

「今はまだ、言わないで」

「うん」

「ケン兄、」

「何だ?」

「愛してる……」

「俺も、マユ、お前を、ずっと……。愛してた……」

ケンジはマユミと唇を合わせた。「んっ……」マユミの目から溢れた涙が頬を伝って、ケンジの頬も濡らした。

「上になる?」ケンジがマユミの頬を両手で包みこんで言った。

「うん」

ケンジはベッドに仰向けになった。白い、マユミとおそろいのショーツだけを穿いて。

マユミも黒い、ケンジとペアで買ったショーツ姿で、ゆっくりと彼に自分の身体を重ねた。二人は長く熱いキスをした。ケンジの口から自分の唇を離したマユミは、そのまま彼の首筋、鎖骨、そして乳首へとそれを移動させた。「う……」ケンジが小さく呻いた。

しばらくケンジの乳首を舌で愛撫したあと、また唇を這わせ、腹、へそ、そしてショーツ越しのペニスへ移動させた。「んんっ……」ケンジがまた呻いた。マユミはそっとショーツを脱がせた。飛び出して跳ね上がったケンジのペニスは、すでに先端から透明な液を漏らし始めていた。マユミはためらうことなくそれを舐め取り、そのまま深く、しかしゆっくりと咥え込んだ。「あ、あああ……」ケンジの呼吸が速くなった。マユミは口を上下に動かし始めた。「マ、マユ……」ぴちゃぴちゃと音を立てながら、マユミはその行為を続けた。

やがて、ケンジは両手を伸ばして、マユミの頭を撫でた。「マユ、ありがとう、もう十分だ」

マユミはケンジのペニスから口を離した。「うん」

「本当に上手くなったな、マユ。ケニーも喜ぶだろう」

マユミはとっさに身体を起こした。「なんでケニーの名前を出すの? いやだ! あたし、今はケン兄のことしか考えたくない。ケン兄のことしか……」

「ご、ごめんマユ。悪かった」ケンジはベッドに向かい合って座ったままのマユミを抱きしめた。「無神経なこと言っちゃって、ごめん・・・」

「来て、来てよケン兄。初めての時のように、夢中であたしを愛して」

「わかった」ケンジはマユミを仰向けに寝かせた。そしてたった今、マユミが自分にしてくれたように、唇、首筋、鎖骨、そして乳房へと舌を這わせていった。乳首をケンジの唇が捉えると、マユミは喘ぎ声を上げた。しばらくの間、ケンジは彼女の両乳首を唇と舌で愛撫し続けた。「ああ、ああん、ケン兄……」

やがてケンジの口は彼女の腹、へそを経て黒いショーツへと到達した。そしてケンジはベッドに挟まれていたあの白いショーツを引っ張り出し、それをマユミの股間にあてて鼻をこすりつけ始めた。「ああ、ああああ……。ケン兄……」

「マユ、このショーツに穿き替えてくれないか」

「うん、わかった」

マユミは、ケンジが隠し持っていた自分の白いショーツに穿き替えた。「ケン兄があたしを想いながら一人エッチしてくれたショーツ」

「お前がこれを穿いているところを想像しながらイってたんだ」

「うれしい……」

「ようやく、これをお前が穿いている姿を見られた」

そしてケンジはまたそのショーツ越しに鼻をマユミの谷間にこすりつけた。「ああ、マユ、マユ……お前の匂い……」

「ケン兄、あたし、あたし、もう、濡れてきた……」

「知ってる。もうびしょびしょだ」ケンジはそのショーツをゆっくりと脱がせ、マユミの両脚を抱え上げた。そして自分のペニスをそっと谷間にあてがい、少しずつ中に入り込ませた。

「あ、あああ……ケン兄、い、いい。いい気持ち」

「マ、マユ、痛かったら、いつでも言いなよ」

「だ、大丈夫。痛くない。大丈夫」はあはあと荒い呼吸を繰り返しながらマユミは固く目を閉じ絞り出すような声で言った。

やがてケンジのペニスがマユミの中にしっかりと入り込んだ。

あの時と同じ……。

「ああ、ケン兄。あなたが、あなたが好き。大好き」

「お、俺も。マユ。お前がこの世で一番、あああああ……」ケンジはすでに絶頂間近だった。

「あたしの中で、イって、ケン兄」

「マユ!」

ケンジは腰を動かし始めた。始めから激しい動きだった。マユミはそれを受け止めようと同じリズムで腰を動かした。二人の興奮はぐんぐんと高まっていく。

二人の時間が高二の夏に戻っていく……。

「ケン兄、ケン兄!」苦しそうにマユミが叫ぶ。

「マユ! あああああ……お、俺、もうすぐ!」ケンジも叫ぶ。

「ああああ、ケン兄、イっていいよ、あたしの中で、ああああああ……」

「で、出る……出るっ!」ケンジの身体がひときわ大きく脈動し始めた。

びゅるっ! びゅくびゅくっ!

「あああああ! ケン兄ーっ!」マユミの身体も大きく痙攣し始めた。

「マユ、マユっ! んっ、んんっ!」ケンジの身体の中から熱い想いの迸りがマユミの中に注がれ続けた。

二人は身体を重ね合わせ、一つになったまま……。

ケンジはマユミの胸に顔を埋めて泣いた。

マユミも顔を両手で覆って泣いた。