Twin's Story 9 "Almond Chocolate Time"

1.バースデーパーティ 2.健太郎と春菜 3.母マユミ、妹真雪 4.寝取られ 5.春菜と健太郎 6.メイドハウス 登場人物プロフィール

《6 メイド・ハウス》

10月。葉を黄色に染めたプラタナスの枝のあちこちに丸い愛らしい実が付き始めた。日本名で「鈴掛の木」と呼ばれる所以(ゆえん)だ。

「いよいよ来週の月曜日に『採れたてアーモンド限定品』の発売開始やで」ケネスが言った。

「今年は発売40周年の記念すべき年やな」シヅ子が今までと同じアーモンド入りチョコレートのパッケージに『40th. Anniversary』と特別に書かれたものを一つ手にとって感慨深げに言った。

「お義母さん、どうして毎年10月の第2月曜日に発売開始なんですか?」

「それはな、マユミ、その日がカナダの感謝祭やからや」

◆

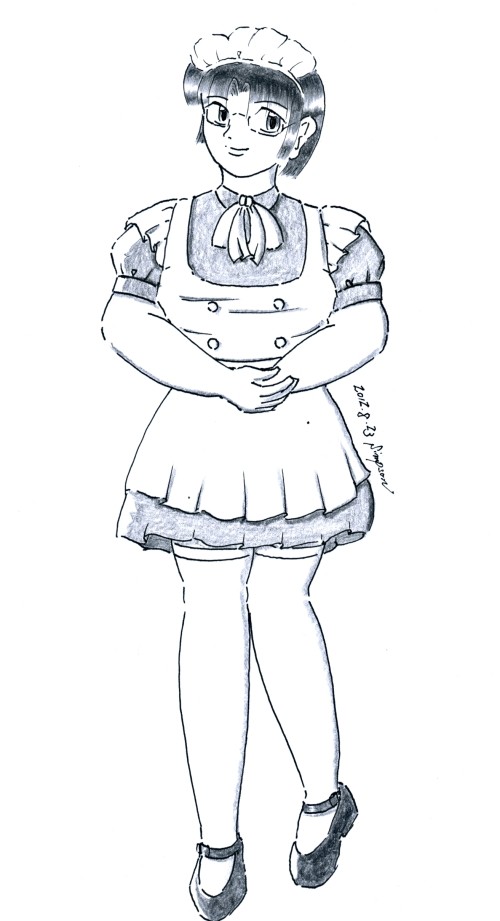

『シンチョコ』の店内には、ピンクのメイド服を着た春菜が客の相手をしていた。数人の若い男が彼女を取り巻いている。

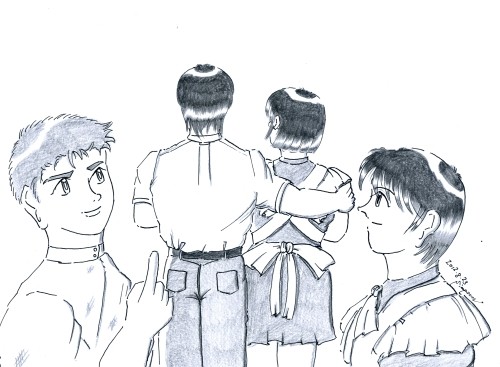

「わいの思惑通りやったな、」ケネスが全面ガラスで隔てられた自分のアトリエに入ってきて、その様子を見ながら、満足そうに言った。

「いやあ、あれほどだとは……」健太郎がステンレスボウルのチョコレートを湯煎にしながら言った。

「そやけど、愛想ええで、春菜さん。よう似合うとる」

「確かに」

「普通、あんなん着てたら浮くもんやけどな。見事にうちの店にはまっとるやんか」

「新たな看板だ。だけど、」健太郎が、もう一人のメイド服の娘に目を向けた。

「あれもなかなかだね」

「ほんまやな。まさか真雪もあんなカッコするとは思わへんかったわ」

真雪は鮮やかなスカイブルーのメイド服姿で、違う男たちに囲まれていた。

「いよいようちもメイド喫茶の看板を上げる時がきた?」

「客があの娘らに、いやらしいことせえへんようにちゃんと見張っとくんやで、健太郎」

「大丈夫。そんなこと、俺が許さない」

「ほな、レジ頼むわ。わい、ザッハトルテ仕上げてしまうよってにな」

「わかった」

健太郎はネクタイを締め直してレジに立った。春菜がちらりと健太郎の方を振り向いた。健太郎は小さく手を振った。春菜はにっこりと笑った。健太郎はその愛らしい表情を見て、またその口に吸い付きたくなる衝動に駆られるのだった。

真雪は顔を少し上気させた健太郎を見て、やれやれと一つため息をついた。彼女は、発売間近の今年の新作、期間限定採れたてアーモンド入りチョコレートの試食品が乗せられたトレイを持っていた。

健太郎の前にビームサーベルスタイルでバンダナを頭に巻いた若い男が立った。

「いらっしゃいませ」健太郎は笑顔で言った。

「あ、あの、ピンクのメイド服のあの子、何て言う名前ですか?」

「『春菜』と申します」健太郎は笑顔で言った。

「じゃ、じゃあ、あっちの蒼い服の子は?」

「『真雪』と申します」健太郎は笑顔で言った。「お気に召されましたか?」

「は? え、い、いや……」

「いつも店にいるわけではございませんが、これからも、どうぞご贔屓にお願いしますね」健太郎は満面の笑顔で言った。

男はそっと恥ずかしげに二つのアソートチョコレートの箱を差し出した。その箱の片隅にはピンクのメイド服の眼鏡をかけた少女のキャラクター『ルナ』が印刷されている。そしてもう一つには蒼い服のキャラクター『マユ』。

「中身が微妙に違いますが、よろしいですか?」健太郎が笑顔で言った。

「は、はい。知ってます」男はうつむきがちにそう言った。「でも、どちらにもアーモンド入りチョコ、入ってるんですよね」

「よく御存じですね」

「ぼ、僕の母が好きなんです。ここのアーモンド入りチョコ」

「それは光栄です!」健太郎は心から嬉しそうな顔で言った。

「じゃ、これ」男は代金を支払った。

「どうもありがとうございました」健太郎は深々と頭を下げた。

包装され、かわいらしい紙袋に入れられた二つのアソート・チョコレートを受け取った男は、そそくさとレジを離れた。そして店の玄関で立ち止まり、ちらりと春菜と真雪を見て、少し赤くなってすぐに出ていった。

◆

夜の8時。店の前に「Closed」の木の札が掛けられた。

「経済効果、抜群!」店の中に戻ってきた健太郎が言った。

「客層が一気に広がったな」店の喫茶スペースに座っていたケネスも言って、コーヒーカップを手に取った。

「昨日の折り込み広告の効果だね、きっと」

「そやな。『シンチョコ』の新しい二人のイメージキャラクターもそれでデビューしたからな」

「けっこう素敵な人たちだったよ、あの人たち」春菜が椅子をテーブルに入れ直しながら言った。

「素敵?」

「うん。みんな『オタク』って呼んでるけど、あの熱さは尊敬できるな、私」

「あたしも、ちょっといやらしい人たちかと思ってた」真雪がフリル付きのカチューシャを外しながら言った。「全然そんなことない。純粋だね」

「お前らのイラスト付きの商品、飛ぶように売れてたな。今日だけで30ぐらいはいったんじゃ?」

「『シンチョコ』のイメージキャラクター付き。早速ファンをゲットしたね」

「わいは満足や。これでいつあの世からお迎えに来てもろてもええってもんや」

「まだそんなこと言ってる」健太郎が横目で父親を見てコーヒーをすすった。そして春菜に向き直った。「ルナの初めてのデザイン商品、手応えありだね」

「うん」春菜は満面の笑みでうなずいた。

「みんな、晩ご飯だよー!」店の奥からマユミの声が聞こえた。

「わかった、今行くよ、母さん!」

「あー、お腹すいた」そう言って自分の腹を押さえた春菜の身体に腕を回し、自分の方に引き寄せながら健太郎は店の奥に向かった。

真雪とケネスはお互い顔を見合わせて笑った。「ケン兄、ずっと春菜に触りたくてうずうずしてたんだよ、きっと」

「そうみたいやな」

ケネスはテーブルのカップをトレイに載せて、真雪と一緒に二人の後に続いた。

2013,8,1 最終改訂脱稿

※本作品の著作権はS.Simpsonにあります。無断での転載、転用、複製を固く禁止します。

※Copyright © Secret Simpson 2012-2013 all rights reserved

《Almond Chocolate Time あとがき》

最後まで読んで頂いたことに心より感謝します。

アダルト小説の原点に返ろう、という意図で書いた作品だということが、もうバレバレですね。

例えば歳の離れた甥とのセックス、母子相姦、兄妹相姦、従兄弟に恋人を寝取られる、と、ちょっとマニアックなモノが立て続けに……。夢落ちですけどね。

ただ、それで終わるわけにはいきません。『Chocolate Time』の主幹である本編である以上、物語性をしっかり持たせなければならない、という僕自身の矜恃があるのです。

健太郎とその恋人春菜との関係は、ともすれば他のカップルの派手な活躍に比べると、影が薄い感じがしていました。龍と真雪はほぼ第二期の主役級にまでなっていますし、修平と夏輝の何が起こるか解らない的な行動にも目がいきます。そんな中、比較的冷静で紳士的な健太郎と、落ち着いた芸術家である春菜との時間は、燃え上がる情熱とは少し違う、静かな慈しみ合いという風情に彩られています。

それはそれで、二人の愛のカタチですから、無理なことを要求する必要もないし、想い合う強さは他のカップルに勝るとも劣らないとも思っています。しかし、だからこそ、少し背伸びをした春菜の姿と、とまどいながらもそのことでますます彼女のことが好きになっていく健太郎の姿を描くことで、もっと深く、彼らの世界を掘り下げたいと思ったのでした。

春菜は眼鏡を掛けています。それだけでまじめでおとなしい感じがします。そういう娘が乱れる姿を見たい、とか、メイド服を着せて奉仕させたい、と思う人もいます。メイド服姿に関しては、それでアダルト奉仕をさせる場面は、今回ありませんでしたが、いつかはこの格好の春菜が「ご主人様」に奉仕する話もあってもいいかな、と思ったりもしています。

Simpson

Almond Chocolate Time / 1.バースデーパーティ 2.健太郎と春菜 3.母マユミ、妹真雪 4.寝取られ 5.春菜と健太郎 6.メイドハウス 登場人物プロフィール