Twin's Story 5 "Liquor Chocolate Time"

《1 遠距離》

地元を離れ東京の大学に進学したケンジは、急激に変化した生活になかなか馴染めず、講義や実習、水泳のサークル活動などで精神的にも肉体的にもくたくたになって余裕のない日々に追われていた。そんなケンジの心の支えが、必ず夜、寝る前に届くマユミからのメールだった。

マユミは地元の経理・経営・マーケティング系の短大に進学した。家から通える学校なので、両親はもちろんケンジも要らぬ心配をしなくて済んだ。やはりケンジにとってはマユミが今、どうしているか、ということが一番気がかりなのだった。ケンジはマユミとのメールの最後に必ず『会いたい』と送り、ベッドに入るのだった。そのケンジの一言が、その日の二人のメールのやりとりの締めくくりになっていた。

夏が近づいたある日、サークル活動の時間、プールから上がったばかりのケンジに一人の競泳水着姿の女子学生が近づいてきた。

「海棠君、最近調子でてきたんじゃない?」

「あ、ミカ先輩」

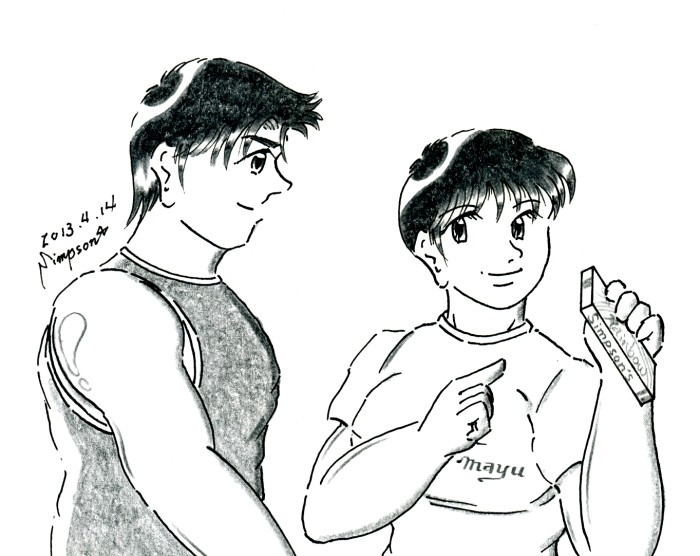

兵藤ミカはケンジの二つ上の学年だった。小柄でショートカットの髪、大きな瞳は、どことなくマユミに似た雰囲気をたたえていた。

「何かいいことがあった?」

「え? いや、別に……。俺もやっとここに慣れてきたかな、って感じですかね」ケンジは頭を掻いた。

「そ」ミカはそれだけ言うとケンジから離れていった。

実は7月最後の日曜日に、マユミがケンジを訪ねてくる、というメールをケンジは昨晩受け取ったばかりだった。ケンジの身体の中に湧き上がる熱い気持ちが、自ずと生活のあらゆるシーンで彼に変化を与えていた。

◆

「マユっ!」ケンジは電車から降りてきたマユミに駆け寄り、マユミが持っていた荷物もろとも抱きしめた。

「ケン兄! ケン兄! 会いたかった」

「俺も!」

プラットフォームの人の列が、そんな二人をちらちら見ながら通り過ぎて行った。

「こ、ここに人がいなければ、今すぐお前にキスしてた」

「キスだけで済むかな」

「済まない。ベンチに押し倒して、それから、」

「もう、ケン兄のエッチ」

ケンジは笑ってマユミの荷物を持った。そして二人は肩を並べてフォームの階段を降りた。

ケンジの住んでいるアパートを見上げて、マユミは言った。「けっこうきれいじゃない?」

「うん。家賃が安い割にはな。でもちょっと古いかも」

「ふうん」

ケンジはマユミを部屋に招き入れた。

「いつまでいられるんだ?」

「2泊しかできないんだ。ごめんねケン兄。ほんとはもっと長くいたいんだけど」

「え? たったそれだけ?」ケンジは思い切り残念そうな顔をした。

「ごめん、夏の補習とかアルバイトとかで忙しくて」

ケンジが冷蔵庫から麦茶のボトルとコップを二個運んできて、マユミの前の床に置いた。「お前バイトしてるのか?」

「うん。ケニーんちで」

「へえ。お前には最適じゃないか。ケニーの店で働かせてもらってるのか」

「そうなの。あ、これそのケニーんちからのお土産」マユミはバッグからチョコレート・アソートの箱を取り出した。「今夏の新製品なんだって」

ケンジはその箱を手に取った。「へえ。『Summer Rainbow』夏の虹、か。なかなか洒落たネーミングだな」

「そう? あたしがつけたんだ」

「へえ! お前そんなことまでさせてもらえてんの」

「ケニーが、うちの一家はネーミングセンスないから、ってお願いされた」

「なるほど。納得」

「去年の夏のこと、思い出してつけたんだよ」

「去年の夏かー。行ったな、そう言えば海に」

「懐かしいね」

「ほんとにな」

ケンジは目を閉じて去年のマユミとの一時を懐かしんだ。

「一年で、ずいぶん変わったね。あたしもケン兄も」

「高校卒業したら、一気に全てが変化した、って感じだ」

「大学は楽しい?」

「ああ。毎日大変だけど、充実してるよ」

「良かった」

「お前も?」

「うん。ちゃんと勉強してるよ。でも短大はずっと授業や補習がつまってて、高校の時と忙しさはあんまり変わらない」

「そうか。身体壊さないようにな、マユ」

「ありがとう、ケン兄」

ケンジはマユミの両頬にそっと手を当て、優しくキスをした。マユミがケンジの首に腕を回した。ケンジはさらに唇を押しつけ、マユミの舌を吸った。「ん、んんんっ……」マユミが小さく呻いた。

ケンジはマユミの白いピッタリしたTシャツをめくり上げ、ブラのフロントホックを外した。白い乳房がこぼれた。ケンジは夢中でその乳房を吸い、もう片方の乳房を手でさすった。「ああああん……ケン兄……」

ケンジは少しごわついたカーペットの床にマユミを横たえ、短いショートパンツから伸びる白い太股に唇を這わせ始めた。そして彼女の両脚をゆっくりと開き、ショートパンツ越しにマユミの股間に顔を埋めた。

「あ、いやん、ケン兄……」

ケンジはそのまま彼女のショートパンツを脱がせることなく鼻と口をこすりつけながら喘ぎ始めた。「ああ、マユ、マユ、いい匂いだ」

「だ、だめだよ、ケン兄、あああ……」直にではなく、着衣越しに刺激され、マユミはもどかしさと期待が入り交じった不思議な快感を覚えていた。

「濡れてきちゃった、ケン兄、脱がせて、お願い」

ケンジはマユミの着衣を全て脱がせた。そしてあらためてマユミの秘部に唇を当てた。「ああっ!」マユミの身体がびくん、と跳ねた。着衣越しにじらされた分、刺激が強かった。「あああ……ケン兄、ケン兄、気持ちいい……」

ケンジはその行為をずっと続けた。マユミの身体はどんどん熱くなった。ケンジが舌を谷間に這わせ、舐め上げながらクリトリスを細かく刺激した。「や、やだ! イ、イっちゃう! ケン兄、あたし、もうイっちゃうっ! イくっ!」びくびくびくっ! マユミの身体ががくがくと震えた。

肩で息をしているマユミを見下ろしながら、ケンジはズボンのベルトを外した。そして黒いTシャツを脱いだ。彼は黒いビキニの下着姿になり、マユミにゆっくりと身体を重ねた。そして下着越しに大きくなったペニスをマユミの秘部にあてがいこすりつけ始めた。「ああ、ケン兄、ま、また……」

「マユ……」ケンジはマユミにキスをした。そっと口を離した時、マユミが囁いた。「あたしもケン兄の、咥えたい」

ケンジは動きを止めることなく返した。「だめ」

「え? なんで?」

「俺のはいいよ。汗かいてるし、シャワーで洗ってからな」

「そんな……じゃああたしのも汚いよ……」

「お前のはいいんだ。俺、お前の匂いが大好きだから、全然平気だ」

「ごめんね、ケン兄」

「夜にまた、ゆっくりとやってもらうよ」

「うん」マユミは上気した顔で微笑んだ後、手をケンジの下着に伸ばした。

ケンジは自分でビキニを脱ぎ去った。

「入れるよ」

「うん。来て、ケン兄。奥深くまで……」

ケンジはペニスをマユミにゆっくりと挿し込んだ。「あ、あああああ、ケン兄!」

「う、ううっ!」

マユミの身体を強烈な快感がまた駆け抜けた。「ああ、ケン兄、ケン兄!」

「マユ、マユ!」ケンジは激しく腰を動かし始めた。部屋の床がぎしぎしと音をたてた。「好きだ! マユ、会いたかった……も、もう俺、あ、ああああ……」

「あたしも、ケン兄、大好き、イ、イって、イって! あたしもイくから、あああああ!」

二人はお互いの指を絡ませ、握り合った。

「で、出る、出るっ! マユっ、マユーっ!」びゅるるっ! びゅくん、びゅくん! 「イっちゃうっ! またあたし、イく、イくっ!」びゅくっ、びゅくっ、びゅくっ!

それまでの時間を埋めるように、二人は身体を今までになく大きく脈打たせ、いつまでも離れようとしなかった。「マユ、マユっ! 俺の大好きなマユ!」「ああ、ケン兄、ケン兄!」

◆

二人はケンジの大学のキャンパスを歩いていた。

「すごい! やっぱり四年大は違うね。何もかも立派」マユミはきょろきょろとあたりを見回しながら目を丸くして言った。

「ここがプール。入ってみるか?」

「うん」

高校のものとは比較にならないぐらい立派な屋内プールだった。併設されたジムも、更衣室も、ジャグジー付きのシャワー室も、休憩室も、全てが広く、設備が整っていた。

プールの中やプールサイドに何人かの水着姿の男女がいた。「お、海棠!」反対側のプールサイドから男子学生が声をかけた。「それ、彼女かー?」

ケンジはひらひらと手を振って応えた。「妹ー」「なんだー、つまんねーの」その男子はじゃぼんとプールに飛び込んだ。

「海棠君」

「あ、ミカ先輩も来てたんですね」

水着姿のミカが二人に話しかけた。

「これが噂の妹さんね?」

「はい。妹のマユです」ケンジが微笑みながら言った。

「よろしく。あたし、ケンジ君の二つ上の兵藤ミカ」ミカはぽかんと口を開けたままのマユミに手を差し出した。

「あ、はい、あたし妹のマユミです。い、いつもケン兄がお世話になって……」

ミカは笑い出した。

「ど、どうしたんです? 先輩」

「あなたたち、とっても仲良しなんだね」

「え?」

「人に紹介するのに『マユ』『ケン兄』なんてね」

「あ……。えっと……」ケンジは口ごもった。

「双子なんでしょ?」

「はい」

「ということは、ケンジ君とマユミさんは同い年。当たり前か」

「はい」

「かわいいね。マユミさん、ケンジ君よりずっと年下に見えるよ」ミカは腰に手を当て、身を乗り出して声を落としてウィンクをした。「そうしてると、まるで恋人同士みたいよ」

「えっ?! そ、そんな……」マユミは赤くなってうつむいた。

ふと、ミカは眉をひそめてマユミの顔や身体をじろじろと見始めた。「マユミさんて、」

「えっ?」マユミは顔を上げた。

「あたしとちょっと似てない?」

「お、俺もそう思います」ケンジがすかさず言った。

「背丈もあんまり変わらないし、ショートだし、顔も何となく、他人とは思えないんだけど」

「で、でも、ミカさんの方が、ずっと大人だと思います」マユミが言った。

「ま、確かに年増だけどね。あっはっは……」ミカは豪快に笑った。「じゃ、ごゆっくり」そしてミカはあっさり二人から離れていった。

学生食堂のホールは白い壁の清潔感溢れる建物だった。ケンジとマユミはサンドイッチをつまみながらテーブルをはさんで向かい合っていた。

「ミカさんていい人だね」

「お前もそう思う?」

「うん。何か頼れる、みたいな……」

「俺が大学に入りたての頃、いろんなことになかなか馴染めずに悩んでた時にミカ先輩、いろいろ心配してくれたんだ」

「そうなんだー」

「お陰ですっかり大学にもこの生活にも慣れた」

「ほんとにいい人」

ケンジはコーヒーの紙コップを持ったまま言った。「ここのサンドイッチ、うまいだろ?」

「うん。なんだか懐かしい。いろいろ思い出す」

「何を?」

「去年の誕生日、ケン兄と街でお昼ご飯に食べたじゃん」

「そうだったな。プレゼントにお金使いすぎて、仕方なく食べたな、そう言えば」

「ペンダント、ちゃんと着けてくれてるんだね。ケン兄」

「当たり前だ。肌身離さず。マユも……」

「もちろん。ほら」マユミは首に掛かったペンダントを取り出して見せた。射手座の矢がきらきらと輝いた。

ケンジが声をひそめ、マユミに身を乗り出しながら言った「今夜は、あのおそろいのショーツで……。持ってきた?」

「うん。もちろんだよ」

ケンジは満足そうにまたコーヒーを口にした。