Chocolate Time 外伝 Hot Chocolate Time 3 (第3集) 第1作

鍵盤に乗せたラブレター

![]()

!!WARNING!! 男性同士の性的表現があります

《1.ときめき-二人の出会い》

今年は梅雨明けが遅く、八月間近になってようやく蝉が本格的に活動を開始した。

すずかけ工業高校の正門の脇に並んで立っている桜の木でも、朝からクマゼミやアブラゼミの集団が嫌がらせのようにここぞとばかりに耳障りな音のシャワーを振りまいていた。

自転車を飛ばして正門を入った明智勇輔(17)は校庭の隅をとぼとぼ歩いている小柄な一年生男子に気づき、一旦自転車を止めた後、ゆっくりとその彼に近づいた。

その少年は、うなじが隠れるほどのボブカットで、細いメタルフレームの眼鏡をかけ、左目の下に小さな泣きぼくろがあった。その小さな黒い点のおかげで、その表情は少し憂いを含んだように見えて、決して明るく弾けたような性格とは思えない風情を醸し出していた。

「なあ、おまえ一年生だろ?」

勇輔は自転車を降りた。その少年も立ち止まり、身体ごと彼に向き直った。

「え? は、はい」

そう言いながら、馴れ馴れしく声を掛けてきたその上級生の顔を見上げた途端、彼は目を見開き、身体を硬直させた。

「何で土曜日なのに学校に? 部活か?」

「い、いえ、ちょ、ちょっとした用事で……」右側のレンズがずり下がった眼鏡を両手で掛け直しながら、その男子はうつむいた。

勇輔はにこにこしながら大声で言った。「水泳部なんかどうかな?」

少年はちょっとびっくりしたように顔を上げた。

「え? 水泳部?」

「初心者でも全然問題ねえから。少しは泳げるんだろ?」

そう言いながらその下級生の顔を見つめ、また勇輔はにっこり笑った。

大きな目が子供のように無邪気に細くなるのを見て、今目の前に立っているこの少々無礼な物言いの上級生男子への少年の好感度が急上昇した。

「はい、す、少しは……」

「ま、気が向いたらプール覗けよ。夏休みもほぼ毎日練習やってっから」

「か、考えときます……」少年は赤くなって目を伏せた。

「土曜日は午前中、平日は午後から……」

勇輔は、うつむいたその少年のちらりと見えた白くてなめらかな首筋が目に入った時、自分の身体の芯がなぜか急に熱くなるのを感じて狼狽した。

「ご、ごめんな、急に声掛けて。それに初対面で馴れ馴れしく話してよ」

勇輔はその少年の肩を、まるで何度も会話したことがあるかのようにぽんぽん、と叩いた。

「じゃあな」そして笑顔のまま自転車に跨がり、走り去っていった。

◆

すずかけ町の名門スイーツ店『Simpson's Chocolate House(愛称シンチョコ)』のオーナー、ショコラティエのケネス・シンプソン(39)は、朝、自らの仕事場であるアトリエの掃除を終えると、店を出てこの町の繁華街の中心、紅葉通りアーケードに足を向けた。

「ケニーさん、おはようございます」花屋の娘が店先に水をまく手を休めて顔を上げた。

「おお、ゆかり嬢ちゃん。おはようさん。相変わらず明るい笑顔やな」

「花屋は笑顔が命ですからね」

「ええ心がけや」

その娘は腰を伸ばして眩しそうに目を細めて空を仰いだ。

「今日も暑くなりそうですね」

「そやな。そやけど夏は暑うて当然や。そない思たらなかなかええ季節やで」

彼女はふふっと笑った。「さすがケニーさん。いつも前向きですね」

しばらく歩いてアーケードに踏み込んだケネスは、角の八百屋の老主人に声を掛けた。

「源三おやっさん、今日もええもん仕入れられたか?」

ケネスは店先に止めた軽トラから積まれたトマトの箱を下ろしているその主に手を貸し、店先まで3つの箱を重ねて運びながら言った。

「ケネス、なんだ、朝から散歩か? 優雅なこったな」

「明智んとこに行く途中や。酒がいくつかきれそうなんや」

「そうか」

「どや? この暑さで野菜が値上がりしとる、言うてたけど」

「そうなんだよ」八百屋の主は首から掛けたタオルで深い皺の刻まれた額の汗を拭った。「ここんとこずっと品薄でな」

そう言って源三は箱からトマトを3つ取り出し、店の柱に掛かっていたレジ袋に入れてケネスに手渡した。

「おまえもビタミンとらにゃバテてしまうぞ」

「なんや、こないな気ぃ遣わんといて」

「もってけ」主は笑ってまた荷下ろしの仕事を再開した。

「ほな遠慮なく。おやっさんももうええ歳なんやから、あんまり無理したらあかんで」

「大きなお世話だ」

ケネスは笑いながらそこを後にした。

間もなく彼はアーケード街のほぼ中央付近に店を構える『酒商あけち』にたどり着いた。

「おやじ、おるかー?」ケネスは大声を張り上げた。

店の奥からそれに輪を掛けて大きな声が聞こえた。

「ケニーか?」

「早よ顔出さんかい」

ケネスはそう言いながらさっき八百屋の主からもらったトマトを一つ取り出し、着ていたTシャツの裾で一拭きすると、出し抜けにかぶりついた。

「なんだ、ケニー、おまえ俺の店のど真ん中で、わざわざトマト食うためにきたのか?」

『酒商あけち』の主人、明智大五郎(39)は、あきれ顔でケネスの前に立ちはだかった。

「おまえも食え。卸したてやで」

ケネスはそう言いながら袋からトマトを一個取り出して目の前の色黒で逞しい男に手渡した。

店のレジ横に置いてあったティッシュを遠慮なく掴み出してケネスは口元を拭いながら言った。

「どや、うまいやろ? 源三のおやっさんの眼に狂いはない」

「もう一回言うが、おまえ、」大五郎もトマトの汁まみれになった手と口を首に掛けていたタオルで乱暴に拭った。「トマト食うために来たのか? ここに」

「ちゃうちゃう。ちゃんと商品の注文しに来たんやないか」

「だったら最初からそう言え。ったく、店の床平気で汚しやがって……」

大五郎はレジ横の床に丸まっていたぞうきんをつま先で引っ張り出し、ケネスがこぼしたトマトの汁を拭き取った。

ケネスと大五郎はこの町の商工会の同じ幹部だった。一緒によく飲む間柄で、気心の知れた仲だった。

「ええか、大五郎、メモしいや」

「おまえがメモして来るのが筋ってもんだろ?」

大五郎はレジの横に置いてあるメモ用紙にボールペンの先を乗せた。

「オレンジキュラソーとカルア、ラムとスコッチウィスキー。ラムは2本や。あとは1本ずつでええわ。とりあえず」

「ラムが2本、オレンジキュラソー、カルア、スコッチが一本ずつだな?」

ぴんぽん、と言って右手の人差し指を立てたケネスを斜に見て、大五郎は呆れたように小さなため息をついた後、言った。

「ほんじゃ後で届けっから」

「すまんな」

ボールペンにキャップをかぶせた後、大五郎はケネスに顔を向け直した。「ケンちゃんはがんばってっか?」

「ああ、菓子作りの専門学校も面白うなってきたらしわ。今日は休みやから昨夜から彼女んちに泊まりやけどな」

「そうか、若いモンはいいね」

「今頃、いちゃいちゃ乳繰り合っとるんとちゃうか?」

「こんな朝っぱらからか?」

「あいつ、ああ見えて結構肉食やから」

大五郎はにやりとして言った。「親に似たんじゃねえのか?」

「やかましわ」

ケネスの息子健太郎は、今年高校を卒業して、家業を継ぐべくお菓子作りの専門学校に通い始めていた。

酒屋の店主は笑いながらレジのすぐ横にある大きな冷蔵ショーケースの中から缶コーヒーを取り出してケネスに手渡した。「ほらよ。今日も暑くなりそうだ」

「おおきに」ケネスはすぐにプルタブを起こして、中身を一口飲んだ後、眉尻を下げて言った。

「ほんま、デキ婚なんぞにならんとええんやけどな」

「大丈夫だろ、ケンちゃんなら。うちの勇輔と違って分別あっから」

「ま、とりあえずまじめに勉強しとるようやから、安心はしとるけどな」

「ええ跡継ぎになりそうだな」

「勇輔はどやねん。先のこと」

「やつは水泳オタクだからな。去年ケンちゃんにかわいがってもらっていい気になってるんじゃねえか」

主は肩をすくめた。

「健太郎のお気に入りの後輩やったからな、勇輔」

「今もケンジんとこに通ってんのか? ケンちゃん」

「金曜日の夕方な。時々泳いどかんと身体がなまる、言うて」

市内で最も規模の大きい水泳教室『海棠スイミングスクール』を夫婦で経営しているのは海棠 ケンジ(ケンジのプロフィール)という自らも高校時代にバタフライ競技で名を馳せた名スイマーだ。彼はケネスの高校時代からの親友で、その双子の妹マユミ(マユミのプロフィール)がケネスの妻なのだった。

大五郎はにやにやしながら言った。「愛人ケンジとはときどき乳繰り合ってんのか? おまえ」

「先週の土曜日も飲んだで、ケンジと。その勢いで抱き合うたった」

大五郎は笑いながら言った。「なにさらっと言ってやがる。普通じゃねえだろ、そんな関係。男同士でよ」

「何言うとる。好き嫌いにオトコ女、関係ないわい。ま、ケンジとのセックスはレクレーションの一種やけどな」

「爽やかな顔しやがって、まったく……」

「おまえも一回ぐらいどや? わいと、今度の土曜日あたり」

その酒屋の店主は即答した。「遠慮しとく」

ケネスは笑って缶コーヒーに口をつけた。

大五郎も手にした缶コーヒーを飲み干した。「注文、急ぎか?」

「いや、いつでもええで。ついでの時にでも」

「夕方でもいいなら、勇輔のやつが帰ってきて持って行かせっから」

「ああ、それでかめへん」

「準備しとくよ」

「よろしゅう頼んだで」

◆

すずかけ工業高校の芸術棟は、校地の東に位置している。南北に長く延びた二階建ての校舎で、その二階の一番南端に音楽室があった。

一年生の月影冬樹(16)は、芸術棟のエントランスにある靴箱に脱いだ靴を入れ、スリッパも履かずに靴下のまま階段を上った。そして二階の一番奥にある音楽室の前で立ち止まった。

音楽室の入り口の横にあるドアをノックした冬樹は、中からどうぞ、という声がしたのを確認してノブを回した。

「冬樹君」

その部屋の奥、東に向いた窓のそばに置かれた机に向かっていたその音楽教師、鷲尾彩友美は、立ち上がってにっこり笑った。

8畳ほどの広さのその音楽準備室は、作り付けのキャビネットにたくさんの本や楽譜、数本のギターや琴がきちんと並べて立てられていた。中央に5、6人が囲んで座れるぐらいのテーブル。その真ん中に赤いバラのプリザーブド・フラワーが置かれていた。

「おはようございます。先生」

冬樹はぺこりと頭を下げた。

「約束通りの時刻ね。で、音楽室のピアノを使いたいの?」

「はい。僕の家にはアップライトのピアノしかなくて、タッチの練習をさせていただきたいと思って……」

「いいわよ。夏休み中はずっと開いてるから。いつでも」

「ありがとうございます」冬樹はまた頭を下げた。

音楽室に入った冬樹は、西側の窓を開けていった。隣の3階建ての実習棟が立ちふさがり、視界を遮っていた。いつもなら課外実習が行われていて、そのいくつかの窓が開けられ、中で作業服を着た生徒が工具を持って机に向かっていたり、白衣を着た生徒がピペットを持って室内をうろうろしたりしているのだが、今日は土曜日なので、窓は一つも開いていない。

それから冬樹は東側に向いた窓を開け始めた。

二つ目の窓を開けたところで、彼はその先にある屋内プールの建物に目をやった。

校地の東の隅にあるその屋内プール棟は、一階部分が各部活動に割り当てられた更衣室を兼ねた倉庫になっていて、二階に当たる部分に高校にしては大きな50m×6コースのプールがあった。

「水泳部……」

冬樹は窓を開ける手を止めてプールの様子をうかがった。

「あの人……」

プールサイドで何人かの部員に話をしていたのは、朝から彼に声を掛けてきた明智勇輔だった。そこに立っていた水泳部の男子部員たちは一様に丈の短い競泳用の水着を身につけていた。冬樹は思わず窓に掛けていた右手を自分の胸に移動させた。

冬樹の目は、何やら大声で指示しているその男子生徒の水着の膨らみに釘付けになっていた。

その時隣の準備室から続くドアが開いて、彩友美が顔を出した。冬樹はびくっと身体を硬直させた。

「冬樹君、窓……、ああ、もう開けてるのね」

「は、はい……」冬樹は慌てて身体を彩友美の方に向けた。

「今はまだ涼しいけど、暑くなってきたらエアコン入れていいから」

「は、はい。ありがとうございます」

「冬樹君、ちょっと顔が赤いよ」

「え? そ、そうですか?」

彩友美が顔を引っ込めた後、冬樹は閉められていた残りの窓を全部開けたところで、もう一度プール棟の窓の中に目をやった。校庭で声を掛けてきたあの男子生徒の濡れた身体を見ている内に、冬樹の動悸は図らずも速くなっていった。彼は思わず目をそらし、慌てたように教室の黒板の前に置かれたピアノに足を向けた。

冬樹はピアノの蓋を開け、譜面台を立てて、バッグから一冊の楽譜を取り出して立てた。そして静かに白い指を黒い鍵盤に乗せると、穏やかな和音から始まる音楽を奏で始めた。

「あら……、テレーゼ・ソナタ……」隣の準備室で彩友美が紅茶のカップを口から離して呟いた。

「優しくて幸せそうな音色ね……」彩友美はにっこり微笑むと、あらためて紅茶を口にした。

◆

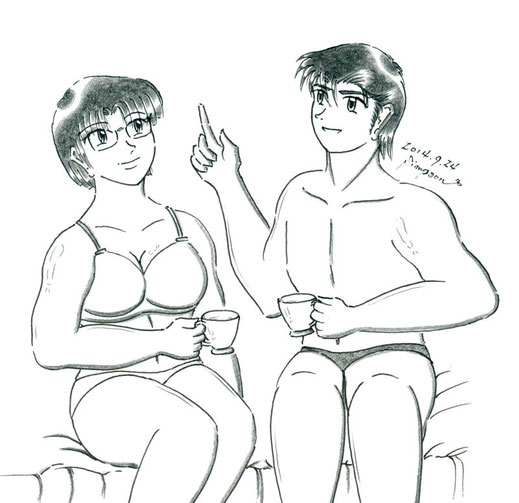

月影春菜(19)はすずかけ工業高校デザイン科を卒業した後、インテリアコーディネーターの勉強をするために専門学校に通っていた。彼女は高三の時の同級生シンプソン健太郎(18)と交際している。

春菜は一人暮らしをしていた。自宅からいくらも離れていないワンルームマンションに住んでいた。親元を離れた方が自立も早まるし、親にあれこれ頼るということに抵抗感があったからだった。彼女は学校が終わった後、恋人健太郎の店『シンチョコ』でアルバイトをしていた。

その朝、ベッドで抱き合ったままの健太郎と春菜は、荒い呼吸を落ち着かせようと、肌を合わせたままじっと抱き合っていた。

「ケン」

「何だい?」

「とってもよかった。」

「そう?」健太郎は満足そうに微笑むと、春菜の眼鏡をサイドボードの上から取り上げて春菜に渡した。「俺も、すごく満ち足りた」

健太郎は軽く春菜にキスをした。

春菜は頬をピンク色に染めて健太郎の目を見た。

「あのね」

「うん」

「弟の冬樹ってどうもゲイ要素があるみたいなの」

「ほんとに?」

「うん。彼の机の上に水着姿の男の子の写真が裏返して置いてあったのを、こないだ発見した」

「へえ。写真」

「あれはたぶん学校通信の切り抜き。高校の水泳部の子みたいだったよ」

「へえ……水泳部員なのか……。見たことあるやつだった?」

「うーん、見たことあるようなないような……」

健太郎は顎に手を当てた。「誰なんだろう……、ちょっと気になるな」

「紅茶飲む? ケン」

「いいね」健太郎は微笑みながら身体を起こし、下着をはき直した。

そして彼は南に向いた窓に掛かったカーテンを開けた。眩しい光が一気にワンルームの部屋を満たした。

「今日もよく晴れてる。本格的に夏が来たって感じだね」

健太郎は目を細めて窓から見える川沿いの町並みを眺めた。

「窓、開けてもいいよ、ケン」春菜がキッチンで紅茶を入れながら、玄関横の高窓を開けた。

「しばらく外の空気を入れようか」

健太郎はそう言って、ベランダに続く掃き出し窓を開けた。そよそよと穏やかな風が流れ込んできた。

「意外に涼しい風が吹くんだね、この部屋」

「川に近いからね」

「そうそう、チョコレート持ってきてたんだ。忘れてた」

彼はバッグをごそごそと漁って、中からチョコレート・アソートの箱を取り出した。

「嬉しい」春菜が白いトレイに二つのカップとティーポットを載せて運んできた。

「弟君の好きなビターチョコも持ってきた」

「ほんとに?」春菜は嬉しそうに言った。「きっと喜ぶよ、冬樹」

健太郎はベッドの縁に腰掛け、春菜が淹れた紅茶のカップを手に、横に座った恋人に顔を向けた。

「君は抵抗ないの? 弟くんが男の人に興味があるってことに」

「私はあまりない。BLの小説とかコミックとか時々読むし」

「あれはフィクションだろ?」

「でも、そういう関係の男性カップルって、結構いそうじゃない?」

「いるね、確かに」

「でも、弟のそんな嗜好、両親が知ったらちょっと驚くかも」

「普通焦るよね、息子のそんな事実を知ったら」

「ケンはどう思う?」

「俺は全然平気だね。だって、ケニー父さんがそうだから」

「確かに」春菜は微笑んだ。「ケニーさん、ごく普通にしてるものね」

「ま、あの人の場合は『バイ』だけどね。人を好きになる条件に『性別』という要素はない、って時々言う。それから決まって『そんなん普通やんか』って言って笑ってるよ」

「素敵だよね。自然にカミングアウトしてるし、周りの人もそれが当たり前、って顔して彼とつき合ってるし」

「今は同性婚も真剣に論議される時代だしね。以前よりジェンダーフリーの考え方は浸透してきてるって思うよ」

「ケニーさんの男性パートナーって、ケンジさんだけなのかな」

「そうみたいだよ。ケンジおじとは高校の時からの親友だし、始めはケンジおじ、そんなシュミはない、って言ってたけど、父さんが目覚めさせた、って言ってた」

「何それ」春菜は笑った。

「時々気晴らしみたいに居酒屋で二人で飲んで、その後ホテルで抱き合ってるらしいよ」

春菜は健太郎に身体を向けて目を輝かせた。

「ねえねえ、どっちがタチでどっちがウケなのかな」

健太郎は肩をすくめた。「それはあんまり語らないな、父さん」

「そうなんだ……」

「前にケンジおじが言ってたけど、男同士のセックスって、本やビデオみたいに激しくもなければ単純でもないらしい」

「どういうこと?」

「そもそも、ウケとかタチとか言うほど役割ってはっきりしてないらしいよ。その時の気分次第でやることも違うって」

「そうかもね。考えてみれば。私たちだってそうだよね」

春菜は恥ずかしげに頬を染めた。

健太郎は悪戯っぽく春菜を横目で見た。「さっきはなかなか攻撃的だったね、ルナ」

「ごめんね、ケン、押さえつけられて、苦しくなかった?」

「かなり意外で新鮮だったよ。あんなのもアリかな」

健太郎は優しく春菜の頬を両手で包み込んで柔らかくキスをした。

◆

まだ強い日差しの昼下がり。『シンチョコ』の広い前庭に立つプラタナスの木立からは、けたたましい蝉時雨が降り注いでいた。

「ケニーおっちゃん! いる?」

店の裏口から派手にドアを叩いて威勢のいい声が聞こえた。ケネスはドアを開けた。

逞しい大胸筋を強調するような短い、ピッタリしたTシャツにジャージのショートパンツ姿の勇輔が自転車のスタンドを立てたところだった。

「おお! 勇輔やないか。届けに来てくれたんか? 早かったな」

「うん。夏休みは部活だけだからね」

勇輔は、自転車の荷台にくくりつけられたコンテナボックスから、朝方ケネスが注文したものが入った段ボール箱を抱えて下ろした。

その時、段ボールの角が引っかかって、勇輔のジャージのショートパンツが下がり、彼の穿いている白い下着が露わになった。

「お! 勇輔、おまえなかなかしゃれたパンツ、穿いとるやないか」

勇輔は慌ててジャージを上げ、照れくさそうに頭を掻いた。

「ジョックストラップやな?」

「おっちゃん、詳しいじゃん」

「いやいや、わいも好きやで、そないなちっちゃなパンツ」

「おっちゃんもこんなの?」

「わいはほとんどビキニやな。昔から」

「そうなんだ」

「納品書は中か?」ケネスは置かれた箱を開けて中身を確認した。「ん?」

「何? どうかした? おっちゃん」勇輔は着ていたチビTの裾を持ち上げ、顎の汗を拭いた。

引き締まった腹筋が露出し、ケネスはそれをちらりと見てわずかに口角を上げた。

「ワインなんぞ注文しとらんけど」

勇輔は裾を元に戻しながら屈託なく行った。「ああ、それ親父から。いつも贔屓にしてもらってるからって」

「ほんまに? 悪いな」

ケネスはそのボトルを取り出した。「おお! アルゼンチンのワインやないか。しかもマルベックの赤! ええなええなええな!」

勇輔はくすっと笑った。「そんなに嬉しい? おっちゃん」

「ワインは南米の赤に限るで。それにこれ、セクシーな香り豊かでフルボディのマルベック、最高やんか」

「何だよ、セクシーな香りって……」

「男心をくすぐる香りや。おまえも好きな子の匂い嗅いだら興奮するやろ? それに近いな」

「ますますよくわかんないんだけど……」

ケネスは笑った。

「じゃ、俺はこれで」

自転車のハンドルに手を掛けた勇輔を、ケネスは止めた。

「お、そうや! 勇輔、そこで待っとり」

ケネスはそう言って、店に中に駆け込んだ。そしてすぐに戻ってきた。

「おまえ、うちのハイミルク・ホワイトチョコ好物やったな」

勇輔の顔がほころんだ。「え? いいの? おっちゃん」

「お駄賃や。持って行き」

「ありがとう!」

勇輔は子どものように嬉しそうな顔をして、ケネスからその白い包装の小箱を受け取った。

「期待しとったんやろ?」ケネスはウィンクをした。

「へへへ……ちょっとね」

勇輔はその場でその箱を開けて、一粒の四角くて白いチョコレートをつまんで口に放り込んだ。

ケネスは眉を寄せて言った。「おまえ、そんな甘甘なん、よう平気で食えるな」

「って、作ってるの、おっちゃん本人じゃん」

「普通そんなん好んで買うていくんは、ほとんど女子やで?」

「いいじゃん。好きなんだから」

勇輔はまたにっこりと笑った。

「ほな、大五郎おやじによろしゅう言うたってや」

「わかった」

勇輔はチョコの箱を前の籠に放り込むと、自転車に跨がり、左足でスタンドを跳ね上げて、ペダルをガチャガチャ言わせながら路地を走り去っていった。

◆

その夜、冬樹は自分の部屋で、黒いフェイクレザーのカバーが掛けられた少し大きめの手帳を開き、スケジュール用レフィルの今日の日付に赤ボールペンで丁寧に丸をつけた。手帳を閉じて机の端に置いた冬樹は、ピアノの楽譜が挟み込んであるクリアファイルを机の引き出しから取り出した。そして、その間に挟まれていた写真をそっと抜き出した。

それは定期的に学校から発行される通信の切り抜きだった。主に校長の訓話や行事の様子、部活動の成績などが紹介されるものだ。

冬樹は五月に発行された通信からこの写真を切り取っておいたのだった。彼はその写真をじっと見つめてごくりと唾を飲み込んだ。

写真には、水着姿の男子生徒の逞しい全身が写っていた。

それは春の大会で水泳部二年生の明智勇輔が100mバタフライ競技で優勝した記事のものだった。

「明智……勇輔先輩……」

冬樹は独り言を口にして、その写真をじっと見つめていたが、しばらくすると右手で胸を押さえ、苦しそうに息をしながら、その切り抜きを元通り楽譜の間に大切そうに挟み込んだ。