6.真剣な気持ち

美紀は部屋に帰り着くと、着替えるのもそこそこにベッドの端に腰を下ろし、ケータイを取り出した。そして登録してある番号の一つに電話を掛けた。

数回の呼び出し音の後、通話が繋がった。

『もしもし?』

「島袋さんですか? あたしです。美紀」

『えっ?!』島袋は驚いた声を上げた。

通話の後ろでどたどたと誰かが床を走るような音がした。

『美紀さん? ちょ、ちょっと待ってて、こっちから電話する』

そしてすぐに通話が切られた。

数分もしないうちに島袋から電話が掛かってきた。

『どうしたの? 美紀さん、急に。びっくりしたよ』

「ごめんなさい。あたしが電話するの初めてだったからびっくりされたんですね」

『いや、嬉しいです。君から電話がもらえるなんて』

「あの……、貴男に会いたいです」

少し沈んだ声のトーンに気づき、島袋は心配そうに尋ねた。『……何かあったの?』

「お会いした時、お話しします。近いうちに会えますか? こんどの日曜日……とか」

『えっと……日曜日は遊園地に、』そこまで言って島袋は一瞬言葉を飲んだ。そして慌てて続けた。『と、友達にジェットコースター好きのヤツがいてさ、無理矢理誘われちゃって。この歳になって恥ずかしいよね』

島袋はあはは、と笑った。

「お忙しいんですね……」

『時間、作るよ。君の都合は?』

「平日なら夜……かな」

『わかった。じゃあ、こっちから連絡する。メールでいい?』

「わかりました。待ってます」

美紀はそう言って通話を切った。

島袋からは、すぐにケータイにメールがあった。ゆっくり時間はとれないが、話をするだけなら今からでも、という内容だった。美紀は、とにかく今のこの気持ちを島袋に伝えたくて、そのメールに会って下さい、と返信した。

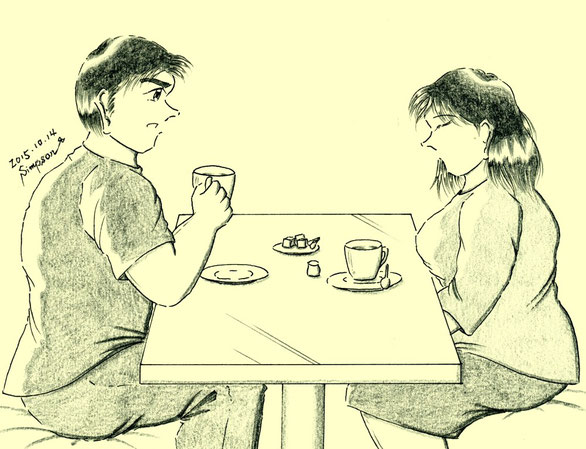

美紀のマンションの近くの喫茶店『ジャマイカ』で島袋と再会した美紀は、申し訳なさそうな顔でテーブルの向かいに座ったその背の高い男性を見た。

「ごめんなさい、急に呼び出しちゃって……」

「構わないよ。嬉しかった。電話もらって」

「めんどくさい女ですよね、あたし」

島袋はテーブルのコーヒーカップを手に取った。「何かあった?」

「あたし……」美紀はさらに済まなそうな顔をしてうつむいた。「貴男とは別の人とも出会い系サイトで知り合って、会ってしまったんです。貴男とお会いする前に」

島袋は少しだけ眉を動かして口から思わずカップを離したが、にっこり笑って美紀に身を乗り出した。

「気にしないで。で、その人と何か?」

美紀は決心したように顔を上げた。「あたし、その人と初めて会った日にホテルに連れて行かれたんです」

島袋は面白くなさそうな顔をした。

「あたし、寂しかったんです」

「わかるよ」島袋はまたカップを口に運んだ。

「でも、その人、思ってたより自己中で、全然好きになれそうにない人でした」

「やっちゃったの?」カップを口に当てたまま、島袋は上目遣いで美紀を睨むように見た。

「最後までいかなかった……。あの人先に果てちゃって……」

島袋はカップをテーブルに戻し、椅子の背にもたれて微笑んだ。「そう。それは良かった」

「あたし、もうその人とは会いたくなくて、メッセージで断ったけど、今日、」

美紀は言葉を詰まらせ、涙ぐんだ。

「今日?」島袋が促した。

「その人に呼び出されて、乱暴されそうになったの」

「乱暴?」

「もう……いや」

「誰かに助けられた?」

美紀は小さくうなずいた。「偶然、大学の後輩が同じ店に来てて」

「ほんとに良かったね」島袋はテーブルに肘をついて、笑顔を美紀に向けた。

美紀は背中を伸ばし、島袋をまっすぐ見つめた。

「島袋さん。あたし貴男と真剣なお付き合いがしたいです」

島袋の目がかすかに揺れ動いた。

「真剣に、って? 結婚を前提に、ってこと?」

美紀はコクンとうなずいた。

島袋は黙り込み、視線をテーブルに落として少し考えていた。

「ごめんなさい、強引ですね、あたし……」

「君がそう思ってるのなら……」

「また会いたい。すぐに……」美紀の目には涙が宿っていた。

「来週の月曜日の夜」島袋が抑揚のない声で言った。「会えるよ」

美紀の目から熱い粒が頬を転がり落ちた。

島袋は席を立ち、注文票を手にとって美紀の横に立った。「日曜日の夜に電話するよ」

美紀はその時、島袋の腰のベルトに引っかけられていた鍵束に目がいった。車のキーらしきものが何故か二つ、それに家の鍵。シルバーに輝くキーホルダーが一緒に下がっていて、それにはイニシャルが刻印されていた。

『K.S.&A.S.』

美紀はそこに立ったまま、一人でレジに向かう島袋の背中を見送った。

◆

美紀は仕事先『マリーズコーヒー』のシフトを変えてもらって、月曜日の夜の代わりに日曜日の朝から夜までの仕事を入れた。今、心のかなりの部分を占め始めている島袋と夜に会える、というときめきが、ホールの仕事をする気持ちにも張りを与えていた。

その日曜日。朝からしとしとと雨が降っていた。

『マリーズコーヒー』に出勤した美紀は、店のユニフォームである焦げ茶色のエプロンを身につけ、店先のディスプレイに取りかかった。

「やだ-、ゆうえんちがいい!」

子どもの叫び声が聞こえた。それは大きなエントランスホールに響き渡るほどの声だった。美紀は思わず顔を上げた。その声の主は6歳ぐらいの男の子だった。その子はシネコンの入り口の前で父親と思しき男性の太股のあたりをその小さな拳でしきりに殴りつけていた。

「しかたないだろ? 俊太、遊園地に行っても雨が降っててジェットコースターになんか乗れないよ」

そしてその男性のすぐ脇に、困ったような顔で寄り添うように立つワンピース姿の女性。彼女はそこに腰をかがめて、ふて腐れた顔の男の子の手を取った。

「俊太の好きなスイレンジャーの映画を一緒に見るから。ね?」

不意にその父親が顔を上げ、美紀と目が合った。

それは島袋晃司だった。