Twin's Story 6 "Macadamia Nuts Chocolate Time"

1.旅行前夜|2.出発|3.ハワイ|4.ワイキキビーチ|5.ミカの計画|6.競泳大会|7.二十年来|8.ミカの暴走|9.熱い夜|10.真実|11.新たな一日|12.四人の夜|13.旅行土産|14.バリアフリー|登場人物紹介

《1 旅行前夜》

――5月。街路樹が鮮やかな緑の葉をのびのびと広げ、時折吹きすぎるそよ風になびかせていた。

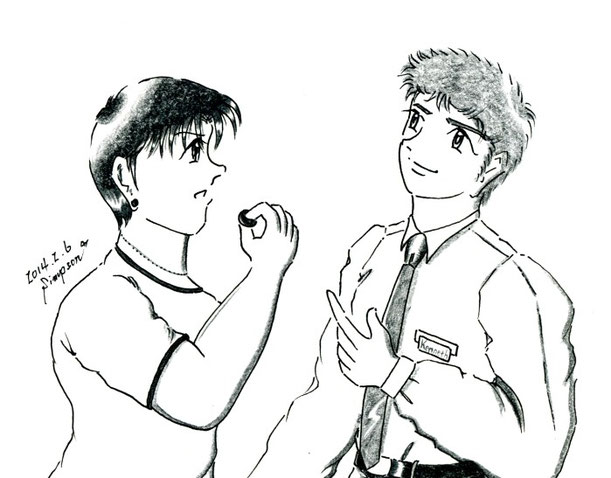

カランコロン……。入り口のカウベルを派手に鳴らして、『Simpson's Chocolate House』に入ってきたのはミカだった。「おーい! ケネス、いるかー」

店にいた数人の客はそのショートヘアの威勢のいい女性を振り向いて見た。店の奥から短髪で蒼い目の男がレジの横に現れた。

「おお、ミカ姉、待ってたで、今ちょっと手ぇ離せんよってに、そこのテーブルで待っててや」

「わかった」ミカは入り口近くの喫茶スペースの空いたテーブルに落ち着いた。

ほどなくケネスがコーヒーと小皿に載せられたチョコレートを持ってミカの待つテーブルにやってきた。

「お待たせ」

「相変わらず、忙しそうだね。何よりだ」

「お陰さんで」

「さてと、チケットの手配は済んだ。全て予定通りよ」

「ほんまに? そらよかった」

「何せベストシーズンだからな、7人ものチケットをゲットするのは至難の業だったわ」

「ホテルも予約完了やで。8月3日から3泊4日」

「よし。よくやったケネス」ミカはコーヒーカップを手に取った。

「そやけど、龍のやつは、部活の休みとれるんか?」

「まだ先のことだからね。問題ないよ」

「水泳部やから夏がシーズンやろ?」

「あたしが顧問に掛け合ったら、丁度その頃、試合と試合の谷間らしくてね」

「龍は期待の一年生なんやて? やっぱ親の血っちゅうのは侮れんな」ケネスもコーヒーカップを口に運んだ。

ミカはチョコレートをつまんで口に放り込みながら言った。「ちっちゃい頃は、顔を水につけるのさえ怖がってたあいつが、まあ、成長したもんだわ」

海棠ミカ(38)。大学時代の2年後輩だった海棠ケンジ(現36)と結婚後、ケンジの地元にあるスイミングスクールのスタッフとして夫と共に働いていたが、この夫婦の指導力と経営手腕を買われ、前オーナーからこのスクールの経営を受け継いでいた。

ケンジには高校生の頃からの親友ケネス・シンプソン(37)がいる。彼は父親の代から続くこの町の老舗スイーツ店『Simpson's Chocolate House』の二代目店主。彼はケンジの双子の妹マユミ(現36)と結婚した。

実はケンジとマユミの兄妹は、ただならぬ関係だった。彼らが高二だった夏、お互いを強く想い合い、カラダの関係になってしまったのだ。

その後二人の秘密の甘い恋愛関係は続いたが、高校を卒業すると、兄妹で愛し合うことについて悩み、19歳の時に恋愛関係を泣く泣く解消した。

その後ケンジは大学の先輩ミカと、マユミはケンジの親友で二人の関係を唯一理解していたケネスと結婚したのだった。

ただ、ケンジ、マユミの愛の絆は強く、それぞれの伴侶であるミカもケネスも、この兄妹が結婚後も愛し合うことを赦していた。二人は毎年8月3日に二人だけで一夜を共にし、高校時代の甘い時間を思い出し、味わい合うのが年中行事になっていた。

この8月3日は、ケンジとマユミが初めて身体を合わせた記念日なのだった。

それから十数年が経ち、ケンジとミカの一人息子龍は中一(12)、ケネスとマユミの子、これも双子の兄妹健太郎と真雪は高校二年生(いずれも16)になり、いずれも逞しく、また美しく成長していた。

◆

――季節が巡り、夏が来た。『Simpson's Chocolate House』の駐車場のプラタナスの木々でも、けたたましく蝉が鳴いている。

8月2日の昼過ぎ、ケネスの家の裏にある『離れ(別宅)』のリビングに7人が集合した。

ケネスとその妻マユミ、その二人の子供で双子の健太郎(16)と真雪(16)。ケンジとその妻ミカ、そしてその一人息子の龍(12)。

「何度来ても懐かしい感じがするな、ここは」ケンジが部屋を見回しながら言った。

「新築の頃よりちょっとばかり狭くなったけどな、」

「父さんその頃から知ってるの? ここ」龍が訊いた。

ケネスが龍の頭を撫でながら言った。「ああ、龍の父ちゃんはな、マユミおばさんといっしょに、しょっちゅうここに遊びに来てたんやで」

「へえ」龍も部屋を見回した。「広いよね」

「あの奥の部屋はな、このリビングの一画を使ってその後増設したんや。それまではあの部屋の分広かったんやで」

この『離れ』の一階部分はケネスとマユミが結婚してから間もなく、奥の一画が彼らの寝室に改造されたのだった。二階のケネスの部屋だった部分はその後二つに仕切られ、彼らの二人の子供健太郎と真雪のための部屋に造りかえられていた。

「さあ、明日から超豪華バカンスの始まりよ。ガキ共、今日は夜更かししないで早く寝てしまいなさいよ」ミカが言った。

「しかし、なんでこの夏の暑い時期に、ハワイなんだよ」ケンジがちょっと冷めたように言った。

「同じ暑いんだったら、賑やかで楽しい観光地の方がいいじゃない」

「ケンジおじ、何だかつまんなそうね」真雪が言った。

「何か乗り気じゃなさそうだけど……」健太郎も言った。

「ほら、子供らまであなたに気を遣ってるじゃないか。大人げない態度とるのやめなよ」ミカがたしなめた。

マユミがくすっと笑って言った。「相変わらずだね、ケン兄」

「相変わらずって?」龍が訊いた。

「あなたのお父さんね、大の飛行機嫌いなんだよ」

「えー、この歳で?」健太郎が大声で言った。

「ほっとけ!」

「ところで、」ケンジが言った。「なんでお前らここで寝るかな。お前らの部屋は二階だろ、二階」

一階のリビングに布団を敷いて、ケンジとミカの夫婦と息子の龍は寝ることになっていた。そこに二階から布団を抱えてきて健太郎と真雪も一緒に寝る準備を始めたのだった。

「あのさ、せっかくうちに泊まってくれるんだから、ケンジおじやミカさんとゆっくり話がしたくて」

「あたしも」

すでに龍は自分の布団の上で大の字になって寝息をたてている。

「なんだよ、ゆっくり話って」

「いろいろと訊きたかったこともあるし」

「いろいろと?」

「うん。例えば、」真雪が布団に腹ばいになって顎を両手で支えたまま言った。「ミカさんとのなれ初めとか」

「え?」

「お前ら、その話訊いたら、鼻血噴いちまうぞ」ミカが言った。

「え? ほんとに?」健太郎が目を輝かせた。

「な、何の話をするつもりなんだよ、ミカ」

「俺たちが素直に二階で寝てたら、今夜ミカさんとあんなことやこんなことするつもりだったんだろ?」

「ばかっ!」ケンジは真っ赤になって健太郎の首を右腕で締め上げ、頭をげんこつでぐりぐりとし始めた。

「そうだねえ、龍もさっさと寝ちまったし、そんな気になってたかも……」ミカが言った。

「こ、こらっ! ミカまでそんな……」

「お前ら、大人に近づいた証拠だ。然るべき時に然るべきことを教えてやるよ」ミカも布団に横になった。

「然るべき時、っていつだよ」健太郎が食いついた。

「近いうちに、な」

健太郎は思いきりつまらなそうな顔をした。

「ねえねえ、ケンジおじとミカさんって、大学の時に知り合ったんでしょ?」

「そうだけど」

「始めからそんなにいい雰囲気だったの?」

「そんなわけあるか! あのな、一目惚れ、っていうのは、ドラマや漫画の世界であって、そうそう現実に起こるもんじゃないんだぞ」

「そんなにムキになって言わなくてもいいじゃん」健太郎だった。

「じゃあ、その頃、ケンジおじって誰かと付き合ってたの?」真雪がど真ん中を突いてきた。

「ぎくっ!」ケンジは凍り付いた。

「『ぎくっ! 』?」真雪が眉をひそめた。

「も、もしかして、触れてはならないことだったのかっ?」健太郎がおろおろして見せた。

「も、もう寝ちまえっ!」ケンジが赤くなって言った。

「図星なんだ」真雪が健太郎に囁いた。「図星なんだな」健太郎も囁き返した。

「その頃、ケンジおじにはとっても好きな人がいたんだよ」ミカが解説を始めた。

「お、おいおい、ミカっ!」

ケンジが慌てて止めようとするのを無視してミカは続けた。「二人は愛し合ってたけど、どうしてもつき合い続けられない事情があって、結局別れたんだ」

「そうなんだ……」真雪が少し悲しい顔をした。

「この人は、その時えらく落ち込んで、荒れて、飲んだくれて……。わかってるんだけど、気持ちの整理がつかない、っていうのかな」

「どんな事情だったの?」健太郎が訊いた。

ミカは目を閉じ、腕を組んで静かに言った。「どんなに愛し合っていても、結婚できない、っていう事情だ」

「結婚できない、っていえば、例えばきょうだい同士みたいな?」

ケンジが無言のまま、ミカに鋭くモノ言いたげな視線を送った。しかし、ミカは目をつぶったままでそれに気づかなかった。

「ま、いろいろあってね。とにかく二人は泣く泣く別れた」

「ちょっとかわいそうだね、ケンジおじ……」健太郎がぽつりと言った。

「それで、あたしがそんなケンジを慰めてるうちに、愛が芽生え、結婚した」

「なんだ。結局ドラマや漫画の世界じゃん」真雪が笑いながら言った。

「それにしても気になる」健太郎だった。「何か、途中がごまかされたような気がするんだけど」

「何が?」ケンジが言った。

「そもそもその愛し合ってたのに別れなければならなかった人って、誰なんだよ」

「あたしたちが知ってる人?」真雪もケンジの顔をじっと見つめた。

「そ、そんなこと言えるか!」

「またムキになってる」

「触れてはならないことなんだね」

「それが誰なのか、この旅行中にわかるかも知れないぞ」ミカがいたずらっぽく微笑んで言った。

「え? なんで? なんで?」真雪が色めき立った。

「も、もう寝ろっ!」ケンジはばたんと布団に仰向けになってケットをかぶってしまった。ミカは枕元に置かれた電気スタンドの明かりを消した。「今日はここまで。もう諦めな」

「ちぇっ!」健太郎も真雪もつまらなそうに布団に横になった。

やがて健太郎兄妹も静かに寝息を立て始めた。奥のケネスの部屋のドアが静かに開けられた。ケンジとミカはすぐにそれに気づいた。ドアの隙間からケネスが二人を手招きした。

「やっと寝たみたいやな、子供ら」

「ああ。まったくしつこいったらありゃしない」

ケネス夫婦の寝室にケンジたちは入って、ソファに腰を下ろした。マユミがアイスティの入った4つのグラスをテーブルに置いた。「年頃なんだもん、しょうがないよ」

「それはそうと、」ミカが言った。「健太郎と真雪、手握り合って寝てるよ」

「えっ?!」マユミが驚いて言った。「本当に?」

「年頃の兄妹にしては日頃から仲がいいな、とは思っていたけど、ちょっと仲良すぎなんじゃない?」

「小学校の終わりまで一緒に寝ててね。その時はずっと手を繋いで眠ってたんだよ、あの二人」

「へえ、誰かと同じだな」ケンジがマユミの左手をそっと両手で包み込んで言った。

「ケンジたちもそうやったんか」ケネスがストローを咥えながら言った。

「でも、高二になってもそんなことするなんてね」

「もしかしたら……」ケネスが言った。「親子二代で危険な恋に落ちるんかいな」

「ど、どうする? どうする? マユ」ケンジが焦ったように言った。

「ま、なるようになるんじゃない?」ミカは比較的楽観的だ。「あの二人いとこ以上、兄妹未満なわけだしね」

「親としては心配だけど、気持ちはよくわかるよ。ねえ、ケン兄」

「そ、そうだな……」ケンジはアイスティのストローを咥えた。

「楽しみだな、ハワイ」ミカが言った。

「そやな。家族みんなでわいわい楽しめるっちゅうのは幸せなこっちゃな」

「でも、どうしてこの日を選んだんだ?」ケンジが言った。

「そりゃあ、あなたたちの記念日だからに決まってるじゃない。年に一度のスイートデー。しかもあれから丁度20年目」

「あれから、って、まるで見てたように言うなよ。生々しすぎだ、ミカ」ケンジは赤くなった。

「あの日のことが、まるで昨日のように思い出される、でしょ?」

「な、何もこんな日に、こんな大層なことしてもらわなくても……」

「何? 迷惑だっての?」ミカがケンジをにらみつけた。

「い、いや、そうじゃない、そうじゃなくて、俺たちに、そんなに気を遣われると、何だかこう……。ただでさえ後ろめたいのに、ますます申し訳ない、っていうか……」

「ふっふっふ……」ミカが不敵な笑いを浮かべた。「あたしたちには、もっと深遠な計画があるのよ」

「あたしたち?」マユミが言った。

「そう。あたしとケネス」

「え? わい?」ケネスは自分の鼻を指さした。

「ケニーは何にも知らなそうだぞ、ミカ」

「こらっ! 話を合わせろ! ケネス」

「そ、そうや、し、深遠なけ、計画があんねんで」

「もう遅いわっ!」

4人は笑い合った。

「あなたたちさ、この旅行中は何にも気を遣わなくていいからね。心の底から楽しみな。せっかくの年に一度の記念日なんだし。あたしもケネスもあなたたちの邪魔はしないし、子供らにも邪魔はさせない。約束通りね」

「みんなで楽しもうよ。せっかくの旅行なんだし」マユミが言った。

ストローから口を離してミカは顔を上げた。「え? みんなで?」

「そう、みんなで」

「よし。わかった。みんなで楽しもう」

「ミカ姉、何か一人で盛り上がってへん? 夜中なのに……」

「楽しむぞ、ケネスっ!」ミカはケネスの背中をばしばしと叩いた。