Twin's Story 6 "Macadamia Nuts Chocolate Time"

1.旅行前夜|2.出発|3.ハワイ|4.ワイキキビーチ|5.ミカの計画|6.競泳大会|7.二十年来|8.ミカの暴走|9.熱い夜|10.真実|11.新たな一日|12.四人の夜|13.旅行土産|14.バリアフリー|登場人物紹介

《5 ミカの計画》

「腹減ったっ」龍が出し抜けに言った。

「俺も、」「あたしも」健太郎と真雪も言った。

「よしっ! めしにすっか!」ミカが威勢良く言った。

連れだってビーチを歩く7人をいろんな人種の男女がちらちらと目で追った。ケンジたちはその目を少し気にしながらホテルに戻っていった。

コンドミニアムで料理の腕を奮ったのはミカとマユミだった。材料を調達したのはもちろん言葉の達者なケネス。

「ほら、あんたたち、遊んでないでサラダぐらい作りな」ミカが床でカードゲームをしているケンジと子どもたちに声を掛けた。

やがてテーブルに昼食が広げられた。シーフードサラダ、冷製スープに牛肉のソテー、そしてペペロンチーノのパスタ。

「ま、こんなもんだろ」ミカが満足そうに言った。「よしっ、乾杯だ」

大人たちはビールだったりワインだったり、子どもたちはコーラだったりジンジャーエールだったり。それぞれグラスを手に持った。

「え~それでは、ケンジとマユミの初体験記念日に、」

「え? 『初体験』?」真雪が言った。

「ちょっと待て、ミカ」

「何よ」

「な、何だよ、初体験記念日って」ケンジが子どもの手前おろおろして言った。

「だって初体験だろ、チョコをあなたがマユミに買ってやった」

「そんなの初体験って言うかよ!」ケンジが赤くなって言った。

「どうでもいいからかんぱーい!」ミカは構わずグラスを上げた。

「乾杯!」テーブルを囲んだ他の6人も叫んだ。

「食ったら寝る。こいつら最高だわ」ミカが床に転がって昼寝を始めた子どもたちとケンジ、ケネスを見下ろして言った。

「ケン兄もケニーも、まだまだ子どもみたいだね」マユミが微笑みながら言った。

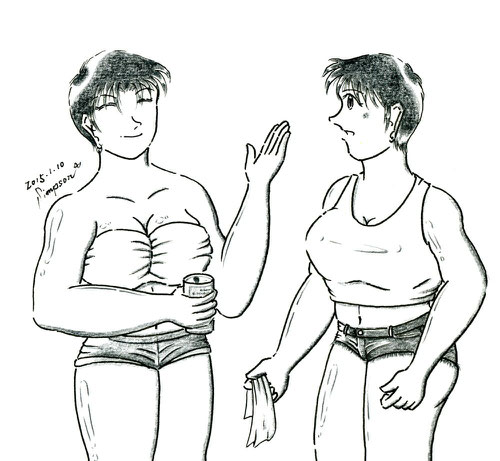

二人は食器を片付け始めた。ミカは傍らにビールの缶を置いている。

「よく飲むね、ミカ姉さん」

「好きでねー。マユミもどう?」

「い、いや、あたしはいいから」

「ところでさー、マユミ」

「なに?」

「あたしさ、今夜あんたとケンジが抱き合うところ、ケネスと一緒に見ててもいいかな?」

「えっ?!」マユミは赤面した。

「ケンジが大学んとき、あんたがケンジのアパート訪ねてきたこと、あったじゃん」

「ケン兄が入学した年の夏だね」

「そう。その時あんたらが部屋でやってること想像したらさ、何だか身体が熱くなってさ」

「え? あ、あの時ミカ姉さん、下にいたの?」

「いた」

「いたんだ……」

「それが、ずーっと頭から離れない」

「な、なんで?」

「なんでだろうね。あたしにもよくわかんない」

「思えば、あの時があたしとケン兄の最後の幸せな時間だったのかもしれない」

「そうだよね。その後、秋になると、こいつ、理性とあんたへの想いの板挟みで苦しみ始めたからね」ミカは床に丸まっているケンジを見下ろして言った。「そして運命の12月1日がやって来る」

「あたしが謝るのも変だけど、ケン兄、姉さんに迫ったんでしょ? あの日。ごめんね、酔った勢いであんなこと……」

「あたしね、大学にこいつが入ってきてから、ずっとこいつのことが気になってたんだ」

「え? そうなの?」

「オトコを初めて心から好きになったんだ」

「そうだったんだ……」

「それまでも何人かとつき合いはしたし、粋がってセックスもした。でもどうしても本気になれなかった。気持ち的にね」

「気持ち的に……か」

「だからあんたがこいつを訪ねてきた時は、胸が張り裂けそうだった。あんたとケンジがそういう仲だってことは一目瞭然だったからね。その時、嫉妬、っていう気持ちを初めて抱いたっていうかさ」

「嫉妬……」

「いつか、ケンジをあんたから奪ってやる、って強気なことまで考えてたんだよ。あたし」ミカは笑った。

「ミカ姉さん……」

「でも、到底無理だった。あんたとケンジの関係はそんな単純なものじゃなかったからね」

「ごめんね、そんなこととは知らずに、あたし……」

「マユミが謝ってどうするんだ。あんたこそ苦しんでたんだろ? その時。ケンジを諦めなきゃって、できもしないことを考えてたんだろ?」

「確かに苦しかった……」

「だからさ、酔った勢いで、あたしをあんたと思い込んでたとは言え、ケンジがあたしを抱いてくれたときには、よっしゃー! って思ったよ」

「よ、『よっしゃー! 』?」

「たださ、」ミカは声を潜めた。「こいつ、途中で気づきやがって、あたしの中に出してくれなかったんだ」

「聞いた。ケン兄から。いっぱいかけちゃったんだって? 身体に」

「そうなんだよ。まったく女心がわかってないやつだよね。そこまでいったら、普通出すだろ、中にさ。ま、あれはあれであたしも満足だったけどね。ケンジに液いっぱいかけてもらってさ」

「土下座して謝ったって本当?」

「そりゃあもう、こっちが気の毒になるくらいね」

「そういう人なんだよ。ケン兄って」

「ああ、そういうやつだよ、こいつは」

ミカは寝息をたてているケンジの頭を真っ赤なペディキュアの塗られた右足の親指で軽くつついた。

「というわけで、あたしあんたたちのラブシーン、見せてもらうよ」

「どうして、『というわけ』なのよ、ミカ姉さん。話がかみ合ってないから」

「いいからいいから。で、」ミカがマユミの耳に口を寄せた。「あたし、ケネスと寝てもいい?」

「……いいよ」マユミは恥じらいながら言った。

「あれ? 驚かないの? っていうか、拒まないんだ」

「あたし、ケン兄と話してたんだ。ミカ姉さんとケニーがそういう関係になれば、なんだかあたしたち、ほっとするね、って」

「そうか! そうだよな」ミカが大声で言った。

「あたしたち、今までちょっと後ろめたかったし……」

「よし。これで話は決まった」

「問題は、」足下から声がした。

「あれ? ケンジ、いつの間に起きたんだ?」ミカが言った。

「お前に足で小突かれたときだよっ」ケンジは起き上がった。「問題は、ケニーがミカを抱く気になるか、ってことだな」

「それは大丈夫」ミカが人差し指を立てて言った。「ケネスを酔わせて、あたしが押し倒す。きっと抵抗できないはずよ」

当のケネスは子供たちと一緒にカーペットで丸くなってすやすや寝息を立てている。

「押し倒す?」マユミが訊き返した。

「あたしね、あれから酔ったオトコに抱かれるのが大好きになっちゃってね」

「あれから、って?」ケンジが訊いた。

「ケンジに初めて抱かれた時だっ! しらばっくれるな、こいつっ!」